Jean utilise les « solutions » Adobe pour concevoir des présentations où il associe textes et images. Depuis qu’il se sert de ces outils, cela n’a jamais été aussi simple. La pieuvre Adobe Systems (qui a avalé en 2005 son concurrent Macromedia) déploie à intervalles réguliers ses suites créatives qui font d’un simple employé du secteur tertiaire un créatif en puissance.

A l’issue de sa présentation, Jean a été félicité par ses collègues. Ils ont même applaudi !

Publicité sur Adobe.com, consultée le 7 avril 2011.

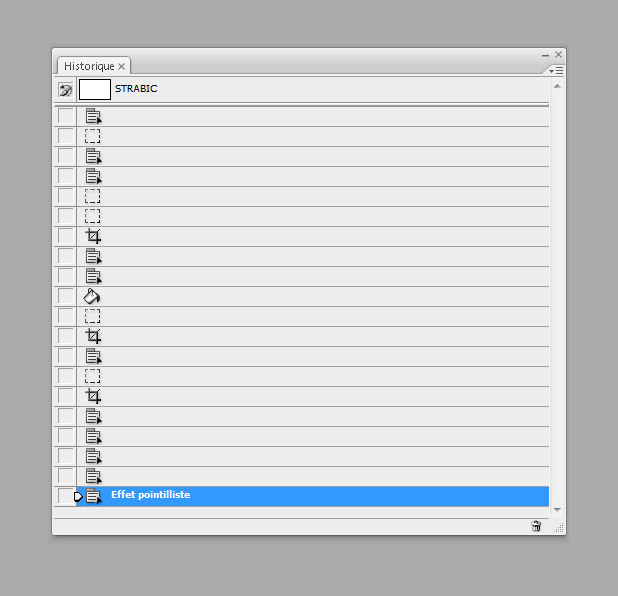

Lev Manovich, dans l’ouvrage récemment traduit Le Langage des Nouveaux Médias [1], analyse le mode d’existence contemporain des logiciels sous l’angle d’une « logique de la sélection ». Il constate que notre approche des outils de création (et des softwares en général) se fait essentiellement par la « sélection » d’actions à partir de menus prédéfinis.

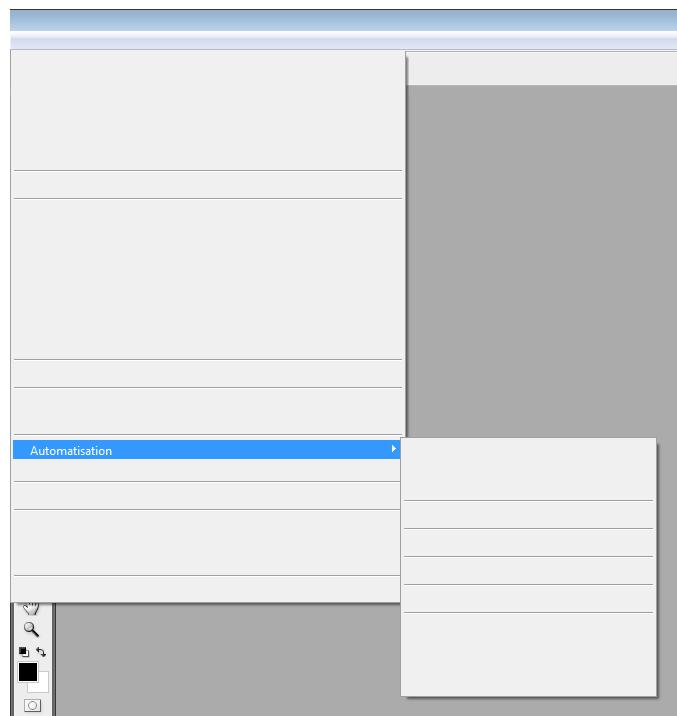

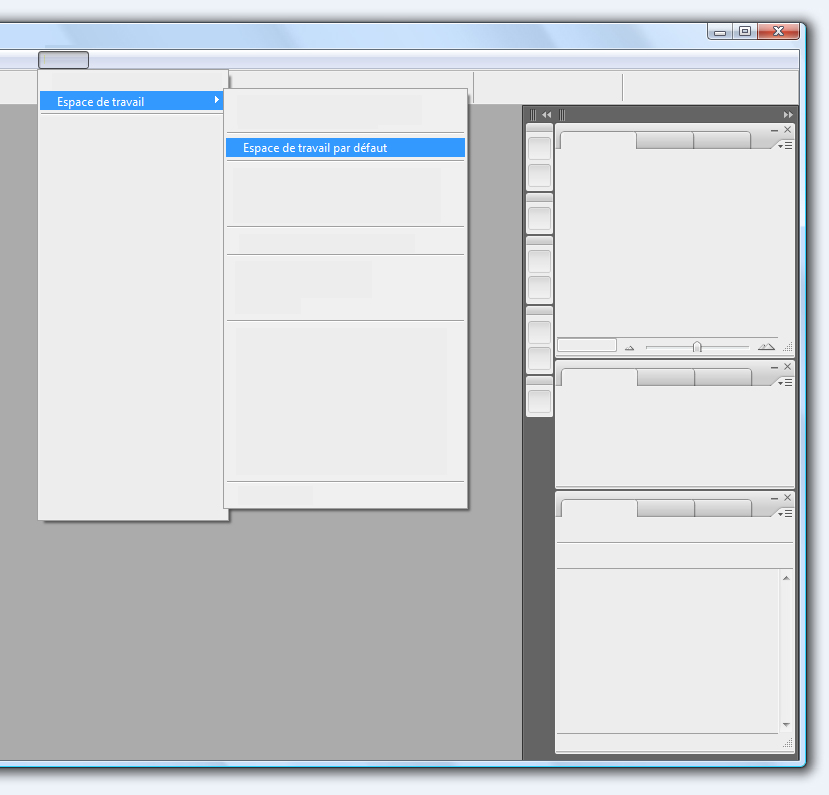

Adobe a précisément bâti son empire sur cette idée, en ajoutant à chaque itération de ses logiciels des lignes supplémentaires dans les menus. La richesse supposée du programme tient à l’accumulation de choix à sélectionner : toujours plus de lignes et de curseurs déplaçables. Les publicités ciblant les habitués de la marque sont orientées dans ce sens, elles ne font la plupart du temps que lister les nouveaux ajouts de menus. La création serait donc fonction d’une suite de choix à régler dans des listes prédéfinies. Ces présaisies ont pour but d’organiser et de simplifier le cheminement de l’utilisateur, dans un souci d’efficacité.

La création est vue ici comme un processus sans effort et sans résistance.

Adobe entend proposer des « outils familiers » pour les créatifs, destinés à exprimer sans heurts les « idées les plus folles ». Le logiciel de création est conçu pour servir de façon satisfaisante le créatif, que l’on pourrait alors considérer comme un usager, c’est-à-dire quelqu’un qui se sert de quelque chose en vue d’obtenir un résultat déterminé. Il attend que son objet puisse réponde de façon précise à ses attentes [2]. Le logiciel lui en donnerait le pouvoir, c’est-à-dire la condition matérielle d’accomplir une action.

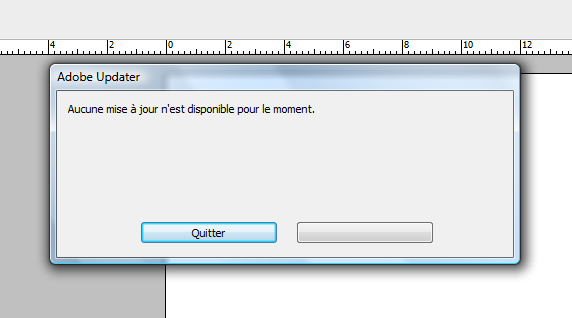

Les programmes tels que ceux d’Adobe rendent service quand ils ne s’écartent pas de ce qui était prévu. Ils organisent une « mise à disposition » de la créativité (Pierre-Damien Huyghe). Ils indiquent une disponibilité servile qui font de ces objets nos serviteurs impassibles. L’ordinateur ne se plaint jamais et ne peut pas ne pas servir, sauf dans le cas du bug. Il enclot notre réflexion dans des choix donnés. La dimension de souffrance du travail est évacuée, au profit d’une fluidité « sans écrire de code » (Adobe). Aucune résistance, aucun imprévu ne doit interrompre le flow des créatifs.

Pendant naturel des fonctions automatisées, les sources d’inspirations sont aussi organisées en sélections. Ces aides à la création sont facilement disponibles via des sites accumulatifs (smashing magazine, daily dose of inspiration, designer daily…) Ceux-ci fonctionnent par billets thématiques et rassemblent sur le mode du catalogage une collection de liens sur un même sujet, sans chercher à l’épuiser ou à le problématiser. Les bases (ou images-source) sont indexées de plus en plus finement pour faciliter la recherche via des moteurs généralistes. S’opère ici une économie de la radicalité ou de l’imprévu par la recherche d’un consensus sur un même mot-clé (keyword). Il s’agit de donner l’idée au grand public que la création est quelque chose de facile, par la navigation sans effort parmi des galeries d’images lissées.

Dans ce pouvoir nouveau donné aux créatifs se dessine en creux une démocratisation voulue et provoquée par les décideurs. Si le prix du logiciel reste prohibitif pour le grand public, Adobe segmente sa gamme en produits moins chers dit « essentials », tout en laissant faire (voire en favorisant ?) le piratage des versions professionnelles pour habituer à s’en servir ceux qui de toute façon ne les auraient jamais achetées. Il en va souvent de même dans les écoles d’art et de design, où aucune alternative n’est envisagée. Cette hégémonie finement contrôlée déplace le pouvoir de l’usager vers l’entreprise de services, qui dicte tous les ans un rythme de renouvellement de son système. Suite à l’émergence de professions identifiées comme le chef de projet, des programmes dédiés (Adobe Version Cue) se chargent désormais d’organiser le savoir-faire organisationnel. Il devient lui-aussi affaire de systèmes parfaitement réglés.

Automatisation des fonctions, travail organisé en « chaîne de production » (Adobe), capitalisation de « l’imagination au pouvoir » de quelques grands groupes… autant de notions qui articulent l’idée d’une production sans accrocs et sans fin, c’est-à-dire une production industrielle. L’organisation croissante au tournant du siècle des systèmes de fabrication a pour but d’achever l’idée d’une réalisation qui irait droit du concept à l’objet. Cette absence de divergence est encouragée et guidée par des méthodes qui deviennent systèmes : taylorisme, fordisme… Ils visent à donner place à chaque outil, étape, personnel de production.

Dans cette prise de pouvoir concentrée autour de la production sans accident, le prolétaire perd l’usage de ses savoir-faire, dont il est dépossédé. L’ouvrier devient usager de son outil de production, parfaitement conçu pour effectuer une action précise. Les gestes et temps de travail ne doivent pas diverger de l’organisation mécanisée des structures productives. Dès 1844, dans les Manuscrits Économiques, puis dans le chapitre 14 du Capital, Marx pose la question de l’aliénation et de la soumission à la machine. S’il n’insiste pas spécifiquement sur le terme de pouvoir, il nous alerte sur l’ordre nécessairement autoritaire de l’industrie pour contenir les risques d’indiscipline des ouvriers.

Le prolétaire est une machine dans son travail, et aucun accomplissement social n’y est possible. Son salaire doit juste lui permettre de subsister dans sa condition ouvrière. Le pouvoir de la manufacture soumet l’ouvrier à un ordre dont il ne peut pas se détourner ou diverger.

Si les « créatifs » sont généralement bien lotis financièrement, une analyse marxiste plus poussée pourrait nous permettre d’envisager des recoupements entre le prolétaire ouvrier et l’assistant de création. Il faudrait alors déplacer les notions d’aliénation et de subsistance vers celles de dépendance et de pensée dans un système prédéfini et difficile à déplacer.

S’il serait abusif de faire des logiciels Adobe des outils purement limitatifs, rien n’indique en eux une volonté d’ouverture vers l’imprévu.

Concurrence inexistante et faiblesse des solutions libres (The Gimp) contribuent à ce monopole problématique, qui fait encourir un danger de formatage des productions (même constat avec l’éditeur 3D Autodesk, avec l’éloignement de la matière en sus). En faisant l’économie de modèles divergents, Adobe organise les modes de travail en réduisant les possibilités à des dispositifs constitués dans des choix de sélections (Lev Manovich).

Le passage du réglage à la sélection (il faudrait développer ce point) est celui de l’ouverture des possibles vers un mode de réflexion borné, automatisé comme les modes scènes des appareils numériques contemporains. Il nous enjoint à appliquer des méthodes créatives réalisables sans effort grâce à des outils dédiés (automatisations, filtres), utilisables servilement via des sélections organisées discrètement.

En faisant du designer un créatif se servant sans effort d’une suite d’outils, Adobe rabat la dimension d’usage sur l’activité artistique. L’iconographie marketing de ses publicités montre des designers et décideurs envisagés sous l’angle de la rentabilité et de l’efficacité. La pensée doit tracer sa route sans écart pour répondre efficacement aux sollicitations de l’économie de la créativité. Mais qu’économisons-nous quand nous raisonnons ainsi ?

Est-il pertinent d’envisager l’activité de création comme une économie d’efforts et de modalités ?

Il est d’autres voies possibles, qui feraient place au hasard, à la divergence, aux imprévus, et c’est même ce que nous pourrions nommer « design ». Les objets serviles nous desservent de nos pratiques. Là où Adobe pense en termes de solutions, le designer créé de la divergence dans des systèmes techniques ou réflexifs. C’est paradoxalement en ouvrant et en se jouant de la résistance de l’idée à la forme que le designer peut construire son autonomie. C’est dans cette nécessaire liberté qu’un pouvoir pourrait s’exercer.

L’outil numérique serait à envisager comme un champ de possibles qui ne serait pas autoritaire et normé (deux notions habituellement liées au pouvoir). Le dispositif, dont Giorgio Agamben (via Foucault) montre « qu’il s’inscrit toujours dans une relation de pouvoir » manifeste sa volonté de clôture dans une utilisation dictée (voire ordonnée) par des modes d’emploi et habitudes culturelles. L’idée d’un « usage correct » du dispositif est caduque car il n’existe pas de bon usage, ou plutôt que faire usage d’un objet n’a à voir qu’avec des conduites qui n’en n’épuisent pas les possibles (Pierre-Damien Huyghe). Il s’agirait donc de faire varier les attendus serviles des objets, qui s’épuisent dans leur fonction. Ce jeu (liberté de mouvement) serait alors une zone de pouvoir possible, qui ne serait plus orientée en vue d’obtenir un effet déterminé.

L’open source (code source libre), sans en faire une lecture naïve de remède anti-autoritaire, serait du côté d’un pouvoir rendu en amont et en aval à l’usager. La conception nécessairement ouverte et partagée du programme implique un pouvoir non concentré, qui met de fait « au pouvoir » les membres de la communauté. Ce pouvoir partagé ne serait pas celui d’une volonté de contrôle mais plutôt un pouvoir décentralisé et diffus. Il existe des degrés d’implication divers dans la conception du programme, qui ne sont pas ceux d’un projet normé et balisé. Même si des roadmaps (feuilles de route) sont nécessaires, des retards et fonctions de dernière minute peuvent apparaître, de même que des forks (fourches) qui sont une bifurcation du programme, redéveloppée par une partie de la communauté des développeurs.

Il y a ici une forme de valorisation qui ne passe pas par des logiques de profit, une économie de la connaissance qui fait de l’usager un contributeur (Bernard Stiegler).

Alors que les logiciels utilitaires épuisent l’attention dans une simple tâche à effectuer, il y a dans les codes sources ouverts l’idée d’une amélioration possible depuis la base. N’importe qui peut faire remonter des idées ou améliorations (il faudrait détailler ces différents degrés possibles d’interventions). Le programme est aisément reconfigurable pour répondre à des localisations (terme qui désigne à la base la traduction) ou contextes précis, qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus économiquement viables. Le pouvoir de changer librement éloigne ce type de programme des notions de système (pas de ligne figée, ni de concepts inamovibles) et de dispositif (pas d’idée de manipulation ou de rapport de force).

Ce passage du logiciel-outil à un champ de possible, cela serait l’appareil. Un appareil s’envisage par sa capacité à ouvrir une disponibilité à partir de réglages (voir l’ouvrage collectif L’art au temps des appareils, sous la direction de Pierre-Damien Huyghe [3]). Appareiller un dispositif serait donc œuvrer à sa mise en jeu, ce qui dépasse la logique de fonctions sélectionnables pour réactiver une liberté permettant de nous subjectiver. Reste à envisager ce modèle en action, répondre à ces questions en designer. Le « créatif » devra pour un temps encore se satisfaire d’utilitaires. Des productions intéressantes peuvent bien sûr émerger, à condition de prendre ses distances avec le conditionnement technique et marketing. Question d’attitude et de regard, qui passe aussi par un véritable enseignement de ces domaines afin de dépasser les usages pour en faire des pratiques.

À l’issue de sa contribution, Jean a été félicité par ses collègues. Ils ont même amélioré son code source !