Ramy Fischler est designer industriel indépendant, diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers. En 2010, après avoir passé une dizaine d’années chez Patrick Jouin, il est accepté comme pensionnaire à la Villa Médicis pour un an de recherche. Loin de se plonger dans une résidence artistique « orientée design », il prend comme sujet l’institution elle-même, vue par un designer. Retour sur un trop rare regard frondeur.

« Je te préviens, je vais être critique. De toute façon je ne peux pas faire autrement, c’est le sujet de mon travail. » C’est dit. En effet, peu d’heureux élus ayant séjourné à la Villa Médicis assisteraient au procès du palais du mont Pincio… « C’est normal, on ne critique pas le réseau auquel on appartient et qui nous fait vivre. C’est là que le design, pour une fois, est chanceux... Le fait d’avoir d’autres clients que les institutions permet d’avoir une relative indépendance de parole, enfin j’espère ! »

Mais ce n’est pas de blâme dont il est question ici. Plutôt d’une critique pratiquante, une recherche de sens dans la production même. Ce n’est pas un hasard si c’est Andrea Branzi que Ramy Fischler choisit d’inviter au séminaire de recherche à la Villa, à l’aube de son départ…

Comment es-tu arrivé à la Villa Médicis ?

En quittant l’agence, j’avais besoin de prendre du recul. Développer un projet de recherche pendant un an était idéal. Au départ, j’étais tenté par la Villa Kujoyama, qui me semblait être plus ouverte au design. C’est Alain Fleischer, ancien pensionnaire, avec qui j’ai travaillé pour l’exposition au Centre Pompidou [1], qui m’a convaincu de postuler pour la Villa Médicis.

Comment se déroule la sélection ?

C’est très vieille France, le règlement n’a pas changé depuis des lustres. Il faut d’abord présenter un dossier et un projet. Un rapporteur spécialisé par discipline - qu’il est très conseillé de connaître à l’avance - sélectionne jusqu’à deux dossiers parmi des dizaines. J’ai estimé qu’il était un peu tard pour tenter une approche, et j’ai eu de la chance, car il s’agissait de Joëlle Malichaud, quelqu’un du ministère ayant beaucoup œuvré pour la pédagogie du design, très éloignée du réseau des galeries parisiennes. Elle a retenu mon dossier et m’a défendu pour que j’accède à l’oral.

Une fois face au jury, tout recommence à zéro. C’est une lutte de pouvoir aux enjeux dépassant parfois les candidats. Le nombre de pensionnaires étant défini à l’avance, chacun veut préserver des places pour sa propre discipline : cinéma, écriture, arts plastique, musique… Sauf qu’il n’y a aucun designer dans le jury !

Donc il faut à la fois convaincre de l’intérêt de ton projet, et de la place qu’a à jouer ton métier à la Villa, au point de “prendre la place” d’un peintre ou d’un historien.

J’ai choisi de défendre avant tout mon statut de designer industriel et surtout pas d’artiste. Il y a eu un long débat là-dessus, notamment parce que cette pratique reste marginale et méconnue du monde de l’art… Mais je pense surtout que mon sujet a intéressé le directeur, Éric de Chassey, avec qui j’ai entretenu durant tout mon séjour un dialogue sur la question. Je lui dois sans aucun doute ma place à la Villa.

Justement, comment as-tu trouvé ton sujet ?

Au départ, je n’avais pas d’idée précise. Je suis allé sur place, à Rome, et j’ai été frappé par ce lieu à la fois magnifique, et tellement troublant ! Un peu comme sur le site Internet, où tout était très confus : où étaient les pensionnaires, quel était leur rôle ? Quel était le projet ? Quel est le sens de tout cela ? Et surtout comment ce lieu si important pour l’image culturelle française pouvait être aussi mal aménagé ?

Entrée de la Villa Médicis, 2010.

Mon sujet était tout trouvé : la critique et l’observation de l’institution culturelle, du point de vue du designer. Mon titre s’est ensuite cristallisé autour de la question de l’accueil, car il me semblait que cette notion représentait la vocation de la Villa Médicis.

Il y a peu d’informations sur le site Internet de la Villa à propos de ta recherche, et surtout de ce qu’elle a produit.

En effet, il reste peu de traces de notre passage. L’Académie de France est devenue une institution un peu amnésique, qui oublie de constituer sa propre mémoire vive, ou qui oublie en tout cas très souvent de la valoriser. C’est d’ailleurs un point important dans ma recherche sur la notion d’accueil.

Pourquoi ce sujet est-il particulièrement lié à la Villa Médicis ?

Depuis sa création il y a près de quatre cents ans, l’Académie de France à Rome a été un lieu d’accueil des pensionnaires du roi et de l’État. C’était très clair, on envoyait des gens à Rome pour copier l’art italien, revenir et travailler - pour les plus chanceux - au service du pouvoir jusqu’à la fin de leurs jours. À la Révolution française, le sous-directeur de l’Académie est tué, le palais dans lequel se trouvent les pensionnaires est saccagé, tout le monde fuit. Sous Napoléon, l’Académie de France revient à Rome, s’installant dans la Villa Médicis.

Depuis cette époque, l’école des Beaux-Arts avait une mainmise sur l’Académie par l’intermédiaire des Prix de Rome. Les très jeunes pensionnaires (exclusivement masculins), travaillaient pendant 4 ans pour l’État dans un environnement extrêmement sévère. En 1968, Malraux met fin au Prix de Rome, rend le jury indépendant, et élargit le champ disciplinaire : entre autres cinéma, littérature, et plus tard le design. Il intègre aussi l’histoire de l’art, faisant coexister l’artiste et son critique, et promeut un lieu ouvert au public.

C’est le début d’un discours autour de la démocratisation culturelle et de la communication nationale.

Depuis, la Villa est toujours axée sur ces deux missions [2] : la « mission Colbert », l’accueil des pensionnaires, et la « mission Malraux », orientée sur le rayonnement culturel français en Italie.

La Villa a-t-elle le même statut qu’une ambassade ?

Non, même si les gens font souvent l’amalgame. Les ambassades appartiennent au ministère des Affaires étrangères, alors que la Villa Médicis dépend du ministère de la Culture, même si elle est hors territoire. C’est une exception mondiale. Mais la confusion est aisée puisque le directeur de la Villa, accueillant seulement 18 pensionnaires, a un chauffeur et cuisinier personnels… Je te laisse comparer avec un directeur de grande école en France.

En fait, après avoir modernisé la Villa, Malraux a mis à sa direction un « artiste-roi » des plus emblématiques, qui y a « régné » durant 15 ans : Balthus.

Ce moment charnière est très intéressant, car la Villa aurait pu se transformer en grand centre d’art contemporain français, mais elle devient un château avec châtelain et cour.

Balthus, très charismatique, était très respecté en Italie, il faisait venir de grandes personnalités auprès des pensionnaires qui l’adoraient. Mais il tranchait complètement avec le discours politique en place ! Il a marqué la Villa dans le fond comme dans la forme, de nombreux mobiliers et espaces portent encore son empreinte artistique.

Signalétique de la Villa Médicis, 2010.

L’ouverture de la Villa s’est ensuite amplifiée, elle accueille aujourd’hui des expositions, visites guidées, défilés de mode, événements en tous genres, et elle peut même être louée à des particuliers pour des événements ! Tout cela en continuant d’accueillir des pensionnaires. Mais ces usages n’ont absolument pas été pensés pour coexister. Les pensionnaires se plaignent du bruit, les locataires réclament un service bagage, la mission Malraux monte ses expositions, les visiteurs se perdent, c’est la confusion totale. Pour le coup, le design a tout à faire à la Villa, car il ne s’agit pas seulement d’un problème structurel, mais aussi de la gestion des espaces en fonction du sens qu’on leur donne. C’est donc à travers le lieu, et comme un designer observant que je me suis penché sur le sujet.

Comment as-tu fait pour trouver une posture critique sur le lieu même de l’étude ?

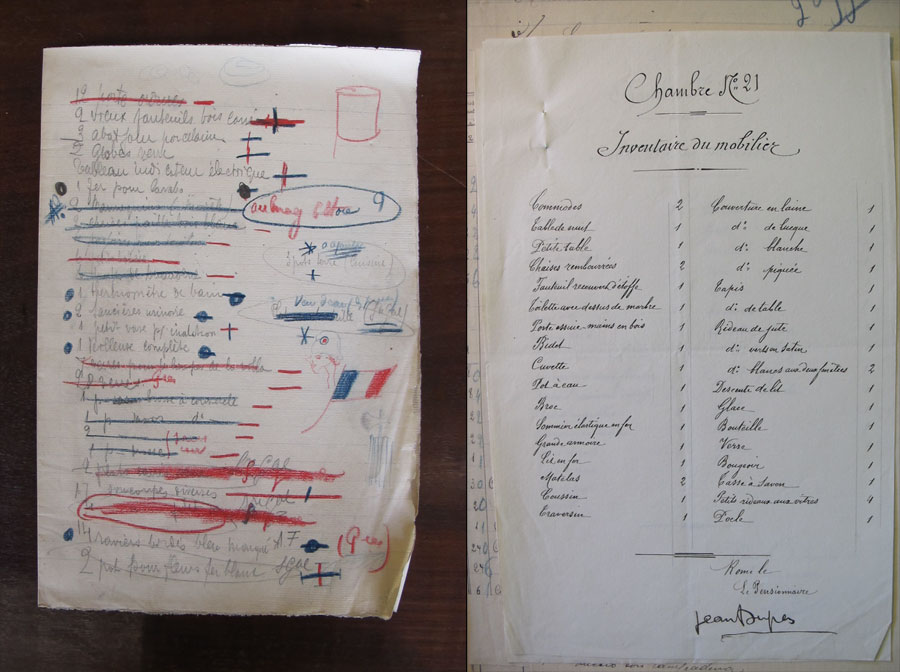

Ce fut plus difficile que je ne le croyais, même si c’est ainsi que je travaille habituellement. J’ai d’abord pensé qu’il était indispensable de collaborer avec les équipes de Villa sur ce sujet, mais il a fallu me résoudre à faire marche arrière et à travailler seul. J’avais l’impression d’être immergé dans un bassin avec une combinaison lestée. Je me suis dit : je suis là depuis 3 mois, si je veux faire quelque chose de ma vie ici, il faut changer de cap.Donc j’ai suivi mon intuition, et me suis plongé dans les archives de la Villa, où j’ai fait des découvertes magnifiques : les inventaires.

C’était là que se trouvait selon moi la mémoire la plus intéressante de l’institution pour aborder mon sujet. Il y a eu beaucoup d’études sur l’Académie de France, mais jamais du point de vue des objets quotidiens, de leur usage, de leur appartenance et surtout de leur rôle multiple.

Penser qu’un fauteuil ou de la vaisselle pouvait avoir un intérêt stratégique dans l’histoire de la Villa, ça n’était venu à l’idée de personne !

J’ai sauté sur le sujet ! Depuis la fondation de l’Académie de France, chaque nouveau pensionnaire doit signer un inventaire de ce qui est mis à sa disposition, et un inventaire général est réalisé chaque année. Tout cela est archivé sur place, et aucun pensionnaire avant moi n’y avait touché. Le plus ancien inventaire conservé date de 1797. C’était exaltant de découvrir qu’au XVIIIe siècle, chaque objet avait un rôle et un statut défini. Même la liste des soupières et assiettes à soupe par pensionnaire était envoyée au ministre ! À travers ces documents se dessinait une cartographie de la manière dont chaque époque exprimait sa vision de l’accueil.

J’ai donc commencé à photographier ces inventaires, et à rechercher dans la Villa le maximum d’objets dont il y était question : ce qu’ils étaient devenus. J’allais partout et je retrouvais des chaises empilées, cassées, dans les combles ou les caves, mais aussi dans les bureaux de l’administration, ou abandonnées dans les couloirs. Par exemple, un modèle de banquette fait sous Louis XIV spécialement pour l’Académie de France - il n’en reste que deux au monde - est aujourd’hui disposé au pied du lit d’une chambre louée aux touristes, dans un étrange mélange des genres sans la moindre explication. Les anecdotes de ce type ne manquent pas, et révèlent là encore le manque de considération pour ce patrimoine. Mais elles m’ont aussi servi de base de travail pour comprendre, à chaque époque, les fonctionnements et dysfonctionnements de l’institution en termes d’accueil.

Comment as-tu rendu compte de ces trouvailles ? Quelle forme a pris ce discours critique ?

Quelques mois après mon arrivée à la Villa Médicis, la mission Malraux préparait une exposition des tapisseries de Nicolas Poussin, réalisées après sa mort sous la direction de Le Brun, à partir d’œuvres sur la vie de Moïse. Le projet était coproduit par le Mobilier national et la Manufacture des Gobelins.Cette exposition rejoignait le travail que j’avais démarré avec les inventaires.

Car à travers la vie et l’œuvre de Poussin, convergeait une multitude de données écrites, illustrées, induites ou éprouvées qui ne demandent qu’à s’unir pour former des récits, parfois anecdotiques mais ô combien utiles pour générer du lien et du sens.

Nicolas Poussin, l’un des peintres français les plus importants de son temps, cultivait une relation privilégiée avec Rome, où il s’était installé pour travailler, non loin de la villa des Médicis, dont il arpentait sans doute les jardins. Il était aussi le premier artiste approché par Colbert pour fonder l’Académie de France à Rome. Il en serait devenu le premier directeur, s’il ne s’était pas éteint deux ans avant la naissance de l’institution… La Manufacture des Gobelins est elle aussi apparentée à l’Académie de France de Rome, puisque les manufactures royales ont joué un rôle central dans le rayonnement de la France à l’étranger. Les pensionnaires, les tapisseries, et les manufactures partageaient une épopée culturelle commune et planifiée par le pouvoir...

En scrutant les inventaires, les archives, les correspondances, de nouvelles anecdotes venaient étayer mon investigation.

J’ai donc proposé de m’occuper de la scénographie de l’exposition… Mon métier m’offrait cette porte d’entrée. Cela me permettrait de passer à l’action sur les préoccupations qui animaient ma recherche : l’accueil des visiteurs, le sens de leur visite, les liens entre les différentes missions de l’institution, et les manières de véhiculer l’identité du lieu au plus grand nombre, dans le fond comme dans les formes.

J’ai fabriqué des « fanzines » me permettant d’expliciter les autres sujets liés à l’œuvre de Poussin. J’avais réuni un grand nombre d’informations, d’archives écrites ou illustrées, et réalisé des images durant ma recherche : tout cela formait des histoires, des récits, des liens, des destinées que seuls la Villa et Poussin pouvaient unir.

Par exemple, je suis allé à la Manufacture des Gobelins pour documenter la restauration des tapisseries en vue de l’exposition. Sur place, le conservateur m’explique que la tapisserie inspirée de Poussin en cours de restauration a probablement inspiré une des gravures de Diderot dans l’Encyclopédie. En retournant à la Villa, je me rends compte qu’y sont gardées toutes les encyclopédies originales de Diderot et d’Alembert, que j’ai le droit de consulter en tant que pensionnaire… Pourquoi ne pas « sortir la bibliothèque de la bibliothèque » ? J’ai photographié l’Encyclopédie, que j’ai mise en dialogue avec des preuves de la relation entre Poussin, les tapisseries et l’académie de France : des images légendées, format carte postale, insérées entre les pages. Ce format fanzine, imprimé sur papier journal et mis à disposition du public, me permettait de rassembler et faire circuler le fruit de mes investigations.

Le regroupement d’idées, la juxtaposition redonnaient du sens aux choses.

J’ai fait d’autres livrets-fanzines pour cette exposition, notamment sur Léonard de Vinci, à partir d’un exemplaire très rare de son Traité de peinture, conservé à la Villa, et dédicacé à Poussin. J’ai trouvé grâce aux fiches de bibliothèque qui était le dernier pensionnaire à l’avoir consulté avant moi, ce qu’il était devenu, ce qu’il possédait dans son atelier, ce qu’il peignait au XVIIIe, et ce que sont devenues ses peintures. J’ai aussi photographié des sculptures de pensionnaires en plâtre, avec des poses très inspirées de ce traité de peinture. Sur le parcours, les visiteurs retrouvaient ces sculptures et voyaient les liens entre tous ces éléments et l’intérêt de parler de Poussin à la Villa. Enfin, j’espère !

C’est un travail phénoménal, et sans fin ! As-tu continué après cette exposition ?

J’ai développé là-bas une énergie folle, comme si j’étais enfermé dans une prison et que je n’avais pas une seconde à perdre… J’ai en effet continué ce travail après, et il fut notamment présenté pour le « Théâtre des expositions #2 », un événement créé par le directeur dans le cadre de la mission Malraux. Une fois par an, durant deux jours, les pensionnaires peuvent exposer leur travail à la Villa. J’ai donc présenté ce que j’avais fait jusque là, 6 mois après mon arrivée : mon travail sur les inventaires, et sur la relation entre les discours et mobiliers au fil des époques.

Les visiteurs se promenaient dans les jardins avec des écouteurs, suivant un parcours qui les faisait rencontrer divers objets généralement exposés dans des lieux inaccessibles aux visiteurs, comme des ateliers d’artistes, la bibliothèque ou encore la salle des archives. J’ai travaillé avec le compositeur Benoît Vedrenne, et on a fait enregistrer aux pensionnaires des lectures de textes : des lettres du roi, des correspondances d’anciens pensionnaires, des listes d’objets livrés par les manufactures royales, des listes d’objets disparus…

Ce travail sur l’institution s’est-il poursuivi après ton départ de la Villa ?

C’est un travail que j’aimerais développer avec les institutions culturelles, car je pense que la méthode de travail et les résultats obtenus à la Villa peuvent s’appliquer à de nombreux autres lieux en France, où la notion d’accueil est une des vocations. J’ai notamment collaboré avec le Palais de Tokyo avant sa réouverture pour imaginer de nouvelles manières d’accueillir le public, lui permettre de comprendre et se repérer dans l’édifice. L’étude fut présentée, mais ce travail n’a malheureusement pas abouti [3].

Je reviens d’un séjour à New York, où ce type de considération a un écho beaucoup plus favorable. La question du service et de l’accueil est là-bas un enjeu central et bien établi. En France, la crise et le climat austère génèrent un complexe vis-à-vis de la valorisation des institutions, et une réticence à créer des environnements accueillants, innovants, avenants auprès des visiteurs, qui soient le reflet de ce que le pays produit de meilleur. C’est une tendance qu’il faut combattre, car elle est contre-productive. Je pense qu’il est au contraire très opportun en ces temps difficiles de créer une émulation positive, en générant du sens, des repères et de la nouveauté au service des publics.

L’environnement et les objets qui nous entourent doivent participer à cette mission.

Après mon séjour à la Villa, j’ai néanmoins eu l’occasion de mettre à profit cette problématique, mais pour des institutions privées, plus conscientes des enjeux que vont représenter ces notions pour leur avenir commercial. L’un de mes premiers clients fut la Maison Tai Ping, une manufacture de tapis d’origine hongkongaise implantée sur les quatre continents, et collaborant avec les plus grands studios de design. Nous avons conçu ensemble leur nouvelle identité spatiale, dans laquelle chaque objet spécifiquement réalisé véhicule une partie de l’histoire et du discours de la marque.

Showroom parisien, Maison Tai Ping.

Quant à la Villa elle-même, tout s’est arrêté après mon départ. La seule chose que l’on m’ait demandé, c’est de laisser tous mes documents de travail, mes photos, mes fichiers de recherche… Je ne l’ai pas fait. Je n’ai laissé que les dossiers finis, qui sont restés encore de longs mois sur les lutrins greffés aux tables de la cafétéria. Je ne souhaitais pas ouvrir une boîte d’archives à mon nom, sans que personne n’y touche avant deux siècles. J’espère plutôt que ce travail reviendra à la Villa sous une autre forme, bien vivante !