Formée à l’Ensad, Chantal Thomas ouvre son atelier de scénographie à Paris en 1984. Elle collabore très régulièrement avec le metteur en scène Laurent Pelly (à ce jour, on compte plus de 50 réalisations communes pour le théâtre et l’opéra) et a également travaillé, plus ponctuellement, avec Michel Hermon, Étienne Pommeret, Frédéric Bélier-Garcia, Denise Chalem, Richard Brunel ou encore Laura Scozzi.

Lors de ce long entretien, la scénographe revient sur ses débuts, ses outils, son univers plastique, ses sources d’inspiration, les exigences et les mutations des maisons d’opéra contemporaines, les temps de travail propres à ce milieu, son rapport au grand répertoire classique ou encore à la vidéo.

Strabic : Comment en êtes-vous venue à la scénographie d’opéra ?

Chantal Thomas : Après un parcours assez classique : deux ans à l’école des Beaux-Arts de Dijon puis deux années aux Arts Déco de Paris. En entrant aux Arts Déco, je savais que je voulais faire de la scénographie, du moins travailler l’espace. J’ai assez vite collaboré avec le metteur en scène Laurent Pelly. On a d’abord fait beaucoup de théâtre, dont plusieurs spectacles musicaux, puis, à un moment donné, l’opéra s’est intéressé à son travail, et on lui a proposé de monter Orphée aux enfers de Jacques Offenbach. Notre premier opéra, on l’a joué dans le Bâtiment des Forces motrices à Genève qui venait d’être créé, alors que l’opéra était en travaux. Ce lieu n’offrait pas les mêmes possibilités qu’un théâtre classique, disons moins de machinerie, mais c’était justement un beau défi.

Orphée aux enfers

S : Selon vous, une continuité peut s’instaurer entre la scénographie de théâtre et celle d’opéra ?

CT : En tout cas, j’en ai envie. Pour Laurent et moi, la musique était là avant l’opéra, mais on a quand même découvert une manière de travailler complètement différente à l’opéra. Par exemple, pour Orphée aux enfers, on ne s’est pas limité parce qu’on avait la possibilité de faire quatre espaces différents, on avait beaucoup plus de moyens. Et l’œuvre le nécessite aussi.

Au niveau du budget, des éléments étaient trop onéreux, il a fallu les redessiner, mais ça a été une bonne expérience pour mettre nos pendules à l’heure ! Les temps de répétition sont aussi beaucoup plus courts et plus stricts à l’opéra : deux services de trois heures maximum par jour alors qu’au théâtre on faisait sans compter des journées de huit ou dix heures. À l’opéra, il y a une notion d’efficacité qui est très différente de celle du théâtre, on a moins de temps. Laurent refuse parfois de collaborer avec certaines maisons parce qu’il sait qu’on n’aura pas assez de temps.

S : Est-ce que les chanteurs, leur métier, leurs besoins déterminent vos choix plastiques ?

CT : Pour revenir au cas de la fourrure, je n’en ai même pas parlé aux chanteurs, la proposition a été écartée dès la première réunion de remise de maquette. Le directeur a dit qu’on n’essaierait même pas.

Même si certains d’entre eux se “plantent” encore à l’avant-scène, les chanteurs maîtrisent de mieux en mieux les techniques d’acteurs. On a par exemple eu la chance de travailler avec la cantatrice Natalie Dessay : celle-ci peut chanter la tête en bas, ou pendue à une branche d’arbre sans problème – au contraire, ça l’amuse.

Une autre particularité de l’opéra, ce sont les reprises. L’œuvre est créée à tel endroit puis elle va être jouée ailleurs avec d’autres chanteurs. Donc un spectacle est créé avec un chanteur qui invente certaines choses avec son corps dans la scénographie puis celui qui fait la reprise doit se soumettre à une gestuelle qui lui correspondent plus ou moins. J’ai connu certains chanteurs qui n’y parvenaient pas.

Mais en général, je partage mes intentions et les moyens de mise en œuvre. S’instaure alors une confiance réciproque. Si le scénographe met au défi les chanteurs, ils se rigidifient et ils n’ont pas envie d’entrer dans son espace. Quand on sait qu’il y aura des choristes (il n’y en pas toujours), on essaie de faire en sorte que chaque choriste ait une place et ne soit pas dissous dans la masse. Je trouve que dans l’opéra, les chœurs sont souvent mal traités, mal mis en scène. Pour Laurent en revanche, le chœur est un matériau, un choriste est aussi important que les autres chanteurs.

La fosse d’orchestre est un autre élément spécifique à l’opéra. Dans les spectacles musicaux qu’on avait faits auparavant, l’orchestre était à vue. La place des musiciens faisait toujours l’objet d’une grande réflexion. À l’opéra, même si c’est rare, il peut arriver que l’orchestre soit sur scène comme dans Alceste de Gluck mis en scène par Olivier Py.

S : Comment appréhendez-vous des pièces de grand répertoire comme La Traviata ou Orphée aux enfers ? Comment faites-vous, avec Laurent Pelly, pour donner une lecture actuelle de ces œuvres qui se réfèrent à des contextes historiques précis ou à des mythes ?

CT : En général, dans les œuvres d’Offenbach, les histoires mythologiques sont déjà réactualisées, une distance est d’ores et déjà établie par l’auteur du livret. Quand nous travaillons sur une œuvre d’Offenbach, les textes sont réécrits, mais on retrouve l’ironie qu’il portait sur son époque et on peut la reprendre à notre façon. Offenbach a toujours écrit des histoires qui ne se passaient pas vraiment à son époque – hormis La Vie parisienne. Dans ce cas-là, on l’a réactualisée, il nous a paru évident de faire comme lui.

Quant à La Traviata, c’est l’opéra le plus joué au monde : quarante mises en scène ont lieu simultanément sur le globe ! Avant de me lancer, j’ai regardé de nombreux DVD. Comme toutes sortes de mises en scène existent, ça désinhibe. Il peut arriver que rien ne m’intéresse dans ce qui existe. A contrario, face à de formidables mises en scène, on se demande parfois ce qu’on peut faire de mieux. Pour Les Contes d’Hoffmann, on avait vu la mise en scène de Robert Carsen et on en était sortis émerveillés. On a finalement proposé quelque chose de totalement différent. On a pris de la distance, mais c’est vrai que c’est compliqué aujourd’hui parce que toutes ces images existent. On peut les regarder, ou pas d’ailleurs, mais elles font partie de l’imaginaire collectif. Moi, ça m’aide dans le dessin de la dramaturgie, ça m’aide à me situer.

Le Roi Carotte © Simon Gosselin.

Pour Le Roi Carotte, on n’avait pas la musique lors de la création. Travailler sur un opéra sans avoir entendu la version définitive, c’était la première fois que ça m’arrivait. À l’origine, c’est un opéra de six heures et on en faisait une version de deux heures et demie. Je n’ai pas eu la musique avant d’avoir fini la maquette. C’était très compliqué, et en même temps formidable, de défricher. Ce qu’il manquait, c’était la dramaturgie. Il fallait passer de trente-six tableaux à seize. C’est le rythme de la musique, les articulations des moments musicaux qui vont donner la dramaturgie. Dans ce cas-là, j’avais tellement Offenbach dans la tête que je pouvais imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Mais à l’opéra, c’est quand même la musique qui donne le tempo de la scénographie. Je ne peux pas seulement lire un livret et me lancer dans le travail scénographique.

S : Avez-vous déjà travaillé à la première création d’un opéra, à partir d’un livret contemporain ?

CT : Une fois seulement, c’était un petit opéra de Sumidagawa écrit par Susumu Yoshida, pour lequel j’ai simplement réalisé les costumes.

S : Avec quels outils travaillez-vous ? En maquette ? Avec l’ordinateur ? Seule ou en équipe ?

CT : La maquette est centrale. Avant cette étape, je dessine beaucoup – mais pas à l’ordinateur. J’ai l’impression que les rendus numériques parlent beaucoup moins aux metteurs en scène et à mes différents collaborateurs. Les metteurs en scène, enfin, ceux avec qui je travaille, dessinent eux-mêmes plutôt bien. On peut facilement échanger avec ce médium.

Selon les œuvres, je dessine plus ou moins longtemps. Parfois ce sont de tout petits dessins, des dessins pour moi, ou des écritures automatiques autour d’un même principe. Souvent, je sais que je ne réaliserai pas ce que je dessine. Mais, progressivement, un cadre de scène apparaît, je commence à réfléchir dans l’espace, à penser à la taille des éléments de décor. Des volets, des fenêtres, des éléments qui s’ouvrent même si ce n’est pas encore très réaliste, souvent trop grand. Et on passe à un autre acte. Et en même temps, je tripote des bouts de cartons. Chaque objet finit ainsi par être dessiné, par avoir une taille précise. Enfin, chaque élément est installé en plan sur Autocad. J’ai toujours un ou une assistante qui s’occupe de faire ce travail. Je suis là, je ne le ou la laisse jamais seule, on dessine ensemble.

Les dessins techniques, les plans vont ensuite être repris par les ateliers. Ceux-ci font les plans d’exécution techniques définitifs et me les soumettent pour validation.

Maquette pour Candide © Chantal Thomas

S : Combien de temps sépare la commande de la première ?

CT : Environ deux ans. Pour Candide de Bernstein, qu’on prépare actuellement pour Santa Fe, j’ai même dû rendre la maquette deux ans avant la première – ce qui n’arrive jamais. Ils ont fait ça pour pouvoir solliciter de potentiels coproducteurs. Du coup, c’est très bizarre : je suis en plein dedans en ce moment, car ça va se jouer cet été, mais ça fait deux ans que j’ai livré la maquette. Normalement, à l’opéra, la maquette est demandée un an avant seulement. Au théâtre, les délais sont beaucoup moins longs : la maquette est rendue six mois avant la première.

S : Quand la maison d’opéra est très éloignée de votre atelier parisien et que vous ne pouvez pas régulièrement vous rendre sur place, comme dans le cas de Santa Fe que vous évoquez là, comment se déroule le projet ?

CT : Les ateliers de Sante Fe viennent justement de m’envoyer des échantillons de grandes feuilles de papier qui structurent le décor, pour que je valide les matériaux et les couleurs. L’opéra de Santa Fe est un bâtiment très spécial : les murs de scène sont courbes et s’ouvrent sur le désert.

Il y a beaucoup de vent donc le papier, ce n’est pas vraiment idéal... Les ateliers doivent trouver des manières efficaces de retranscrire mes intentions. Ils font des essais avec certains matériaux, à échelle 1, ils réalisent des petits films et me les envoient. Santa Fe est un cas un peu particulier, car c’est vraiment loin, mais en règle générale, je suis souvent présente dans les ateliers, même à l’étranger.

S : Comment les co-productions s’organisent-elles à l’échelle internationale, entre les différents pays ? Est-ce que les décors voyagent entre chaque maison d’opéra ou ils sont à chaque fois reconstruits ? Est-ce que ces paramètres logistiques conditionnent la scénographie ?

CT : Notre spectacle La fille du régiment, coproduit par Londres et New York et Vienne, a par exemple traversé de nombreuses fois l’Atlantique et la Manche. Chaque institution aurait pu se construire son propre décor, mais ça n’a jamais été fait. Le décor s’est beaucoup abîmé – à tel point qu’aujourd’hui, à mes yeux, il n’est plus regardable ! La question se pose souvent, mais il n’y a pas de règle. Au théâtre, les conditions de transport peuvent avoir un impact sur les formes que j’imagine. A l’opéra, moins. Certes, on peut me demander, pour des questions de stockage par exemple, de réduire certains éléments. À part si ça joue sur les proportions générales de la scénographie, j’accepte toujours.

S : Dans les différents opéras que vous avez scénographiés, on retrouve certains invariants : des principes de disproportions, des jeux d’échelles et des objets quotidiens qui s’immiscent dans des espaces abstraits. Entre un registre réaliste et un univers imaginaire, comment tranchez-vous ?

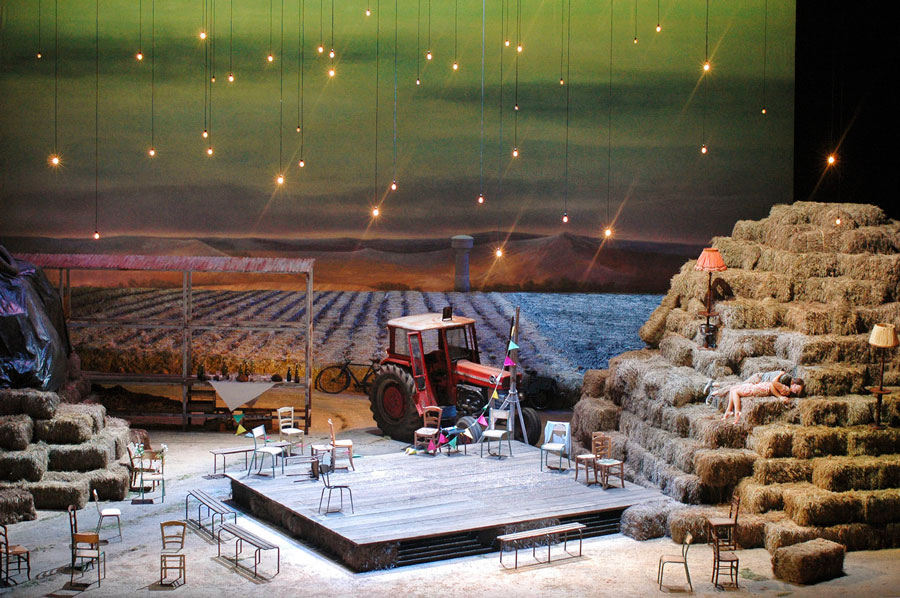

CT : Mon univers est onirique, mental, de l’ordre du rêve. Pas surréaliste, car des éléments sont reconnaissables, mais une porte est ouverte vers l’imaginaire. J’aime créer un décalage, faire tendre des objets dont on connaît les proportions vers d’autres échelles. Dans L’Elixir d’amour de Donizetti, une énorme meule de foin est au centre de la scène et, dans le dernier acte, des meubles, des lampes y sont installées. Le quotidien s’invite dans la rêverie.

L’Elixir d’amour © Christian Lieber

Les scènes abstraites sont souvent composées d’objets reconnaissables, comme le volet dans Don Pasquale, qui est un objet assez commun, qui présente diverses tailles et formes. J’aime construire des espaces avec des objets comme celui-ci, qui font partie du vécu de tout le monde.

Les scénographes sont là pour mettre en volume des œuvres donc forcément ils puisent dans l’imaginaire collectif, et plus particulièrement dans les symboles et les icônes de l’histoire de l’architecture. Dans Mille francs de récompense, c’était une architecture filaire, sans surface, un squelette, comme si on avait enlevé la peau des choses pour ne retrouver que les silhouettes grâce à de petits signes glissés çà et là. Le texte de Victor Hugo est tellement dense que je n’avais pas envie d’ajouter une dimension décorative. En plus, je ne voulais pas ancrer la scène dans une époque précise, car les situations, la langue même, sont tellement riches. Il fallait se soustraire plutôt qu’ajouter au texte d’Hugo, à ces monologues infinis où on ne s’ennuie pas une seconde. Il fallait aller à l’essentiel. J’ai gardé les squelettes, les fenêtres et les portes.

Mille francs de récompense © Polo Garat- Odessa

S : Vous prononcez-vous souvent sur les costumes ?

CT : Pas à chaque fois. Quand c’est avec Laurent Pelly, il dessine souvent lui-même ses costumes, mais on en discute beaucoup. Et dans certains cas, il s’inspire de la scénographie. Pour Candide, il a repris les images que j’avais choisies pour le décor afin de les imprimer sur les costumes. Normalement, on rend les maquettes de décor et celles des costumes en même temps, mais Laurent s’y prend souvent après coup. Il peut donc partir de la scénographie pour imaginer ses costumes.

Dans Mille francs de récompense, je vous disais ne pas vouloir évoquer une époque, mais en fait les costumes en suggéraient une : des silhouettes XIXe siècle, très épurées avec des chapeaux hautes-formes. Laurent a fait les costumes pendant les répétitions, presque en direct, c’est là l’avantage du théâtre. Les silhouettes sont apparues avec l’expérience du décor.

S : Utilisez-vous la vidéo ?

CT : Oui, parfois. Dans la pièce Alice aux pays des merveilles, le décor était complètement blanc, divisé en deux parties : l’une représentait la réalité et l’autre son reflet, son envers. On y projetait de la vidéo. Le dialogue entre ces deux types de représentation était intéressant. À un moment, une table bascule et devient un écran de projection. Une cheminée fait apparaître des objets sur lesquels on projette également des images. Conserver ce rapport à la tridimensionnalité me semble important.

Alice aux pays des merveilles © Charles Carcopino

Un chorégraphe comme José Montalvo a très tôt travaillé avec la vidéo en faisant évoluer les danseurs dans les images projetées pour que celles-ci aient une incidence sur les corps. Il les filmait en amont, vus de haut, et puis projetait les images au sol. Les danseurs pouvaient s’en saisir. Maintenant, ça paraît commun, mais il le faisait de manière très enfantine, avec une variété de corps et de danses. Son grand mot, à l’époque, c’était le "métissage". Il mêlait des danseurs venus de tous les horizons de la danse, de la musique baroque et du hip-hop par exemple. Toujours avec de la vidéo. On devait travailler ensemble sur Platée pour l’opéra Garnier. Je lui ai proposé de concevoir la vidéo dans l’espace scénique pour changer des écrans fixes au lointain, dont il avait l’habitude, qui étaient souvent fendus certes, mais qui n’avaient jamais de profondeur. Ça n’a pas marché, car ça remettait trop en cause son usage de l’image mouvante, et même du mouvement. On a finalement fait l’opéra sans lui.

Pour moi, la vidéo est un moyen parmi d’autres et je l’utilise si elle fait partie des volumes. Elle ne doit pas imposer un espace, ses surfaces de projection. Avec la vidéo, au théâtre ou à l’opéra, c’est souvent toujours la même chose : il se passe dans la partie basse de la scène une action qui est projetée sur un écran installé dans la partie haute... Mais beaucoup de travail reste encore à faire avec cet outil, souvent convoqué par facilité.

Sur scène, la vidéo, la LED et les micro-HF ont changé beaucoup de choses. Dans les spectacles qui se font avec des micro-HF, les chanteurs ne jouent plus du tout de la même façon, ils ne donnent plus du tout la même énergie au spectateur. Certains acteurs se sentent même dépossédés parce qu’ils n’ont plus à porter la voix, ni à faire résonner un lieu. Je ne suis pas contre toutes ces solutions technologiques, mais il faut vraiment être conscient que ça change la nature de l’expérience artistique.

S : Où, année après année, spectacle après spectacle, trouvez-vous vos sources d’inspiration ? Comment renouvelez-vous vos univers scénographiques ?

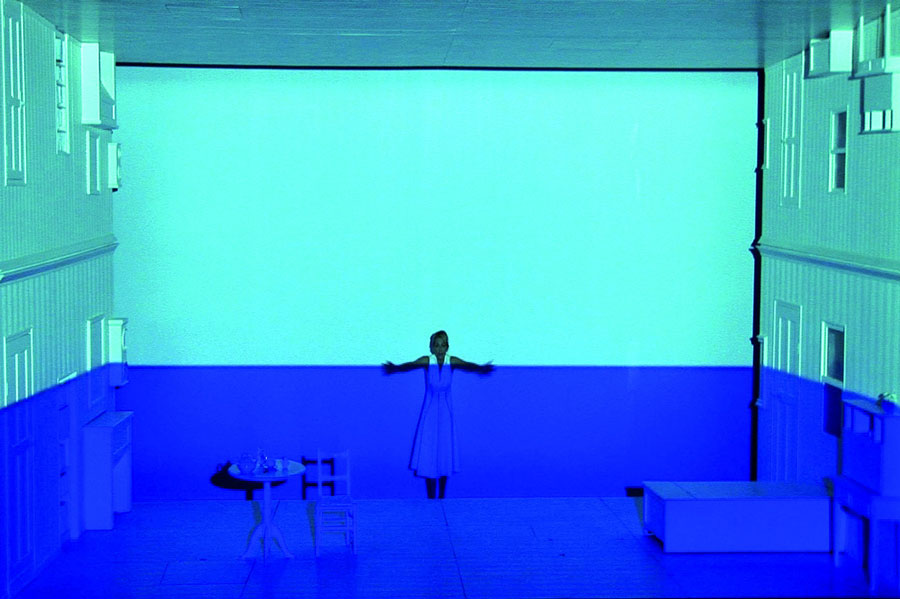

CT : Cinéma, peinture, photo... je fouille partout. Je pars souvent de films. Quand j’ai travaillé pour Richard Brunel sur Les noces de Figaro, on est aller voir du côté de Claude Chabrol, pas forcément pour les espaces, mais pour des ambiances, celles des milieux bourgeois, par exemple. Dans Les Contes d’Hoffmann, la scénographie est faite de panneaux gris et bleus qui tournent en continu.

Les Contes d’Hoffmann

Au départ, on souhaitait un décor mobile, très cinématographique, proche du cinéma expressionniste. Mais ce qui nous a finalement fédérés, ce sont les œuvres du peintre belge Léon Spilliaert. Des images quasi abstraites, épurées, avec une texture singulière, des espaces à la fois très ouverts et très sombres. On lui a emprunté son bleu. Avec cette référence, on a pu mettre tout le monde dans le même bateau, aussi bien l’éclairagiste que la maquilleuse, mais ce n’est pas toujours aussi évident. Je visite beaucoup d’expositions d’art contemporain. Quand je travaille avec le metteur en scène Frédéric Bélier-Garcia, on s’envoie des photos en continu, issues d’internet, de la rue, d’œuvres d’artistes, etc. Pour Pelléas et Mélisande, j’ai regardé du côté du Land Art. Il faut toujours avoir l’œil ouvert, regarder tout azimut, et laisser parler ce qui s’amasse dans l’inconscient, les souvenirs.

Pelléas et Mélisande, scénographie et maquette.

S : À Paris, on sait que l’opéra – mythique – ne manque pas de public. Mais est-ce le cas partout ailleurs ? Les maisons d’opéra subissent-elles des pressions économiques, se battent-elles pour leur légitimité ?

CT : À l’Opéra de Paris, 40% des spectateurs sont des touristes. Il embauche des chanteurs exceptionnels que des opéras de province de ne pourraient pas se payer. Et ce sont souvent les chanteurs ou les chefs d’orchestre qui font venir le public dans ce milieu. C’est le commerce des stars. Pour les institutions, tous les moyens sont bons pour faire venir les gens. Dans cette perspective, le rapport de l’opéra avec l’art contemporain est de plus en plus vivant. L’Opéra de Paris avait invité Bill Viola, ça leur avait coûté une fortune, c’est honteux mais en même temps c’est bien que ça existe. Dans ce cas-là, c’était assez réussi, mais quand Jean-Luc Choplin convie Oleg Kulik à monter Le Messie de Haendel et Les vêpres de la Vierge, on se demande si ce n’est pas qu’une opération de communication. Il faut faire le buzz, comme on dit. Les opéras entendent parler d’artistes montants ou polémiques et ils ne veulent pas rater le coche.

Esthétiquement parlant, l’opéra a souvent été plus créatif que le théâtre. Il y a vingt ou trente ans par exemple, on a vu des choses très osées à l’opéra, car il y avait plus d’argent, plus de jeux de renommées, donc des formes plus ambitieuses. On ne peut pas nier le fait que Patrice Chéreau a fait changer l’image de l’opéra, il l’a fait tendre vers une forme plus épurée, plus abstraite et il a sensibilisé les gens à ce milieu – comme Antoine Vitez l’a fait avec le théâtre. Vitez, lors de sa collaboration avec Yannis Kokkos, a marqué le début de mes études. Kokkos a été un dieu pour moi, beaucoup plus que Richard Peduzzi d’ailleurs, qui réalisait les scénographies de Patrice Chéreau. Une radicalité soudaine a eu lieu avec Kokkos, quand il a vidé les plateaux, mais son minimalisme formel n’était au fond pas si nouveau. Il existait au début du siècle chez Adolphe Appia. Ce qui était nouveau avec Vitez, c’était la manière dont il faisait ses mises en scène, presque quotidiennes, dans ces décors minimalistes. Qui sont les héritiers de Vitez aujourd’hui ? Il a influencé tellement de personnes qu’on ne saurait répondre, mais cette radicalité dans la conception des espaces, on l’a tous complètement intégrée pour la remanier chacun à notre manière.