On a déjà vu et revu les US Maps du peintre Jasper Johns, on a sûrement déjà été confronté à quelques-uns des Soft Objects de Claes Oldenburg, le grand sculpteur pop. Mais qui connaît les Soft Maps de ce même artiste ? Allons, n’ayez pas peur, allongez-vous donc quelques instants sur ce doux matelas, ce n’est qu’une carte de Manhattan…

C’est au début des années 1960 que l’artiste américain Jasper Johns signe ses premières cartes peintes. Souvent convoquées et largement commentées, ses Maps s’inscrivent dans la droite lignée de ses précédents et tout aussi célèbres Flags et Targets. Elles développent une réflexion plastique à partir d’une image devenue archétype, du moins bien connue de tous : la carte des États-Unis.

Jasper Johns, Map, 1961.

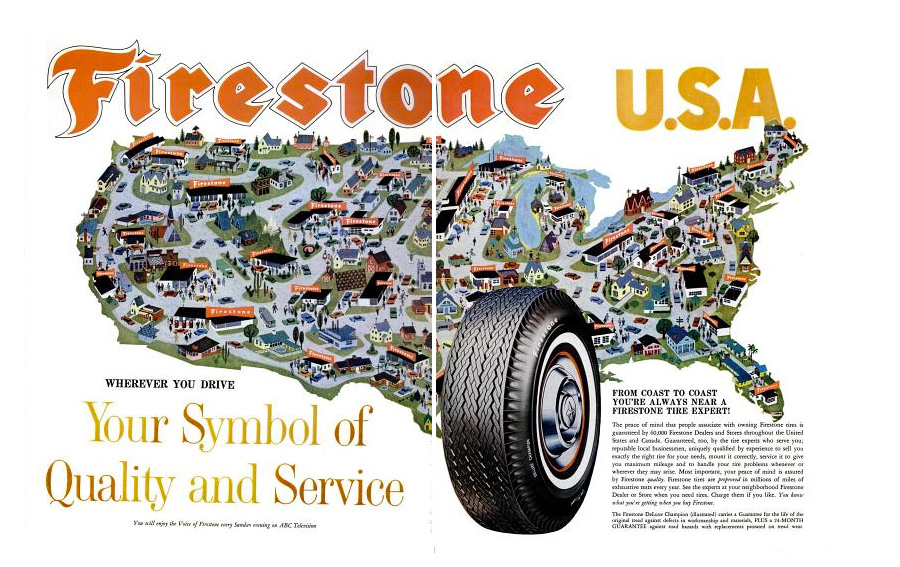

Johns expliquait à ce propos qu’il était intéressé par la connaissance subjective qu’on pouvait avoir d’une image bien plus que par les propriétés propres à cette image. Ainsi, selon lui, du fait de son ubiquité et donc de son caractère iconique, la carte des États-Unis ne serait jamais plus examinée ni même regardée, elle serait toujours reconnue, au même titre qu’un pictogramme. Certains publicitaires l’ont très bien compris…

Publicités parues dans Life Magazine (années 1940).

Oui, une Map de Johns s’impose d’abord comme un jeu de reconnaissance. Elle livre des proportions et des délimitations qu’on identifie immédiatement (les frontières particulières des États et celles du pays en général). Toutefois, leur mise en œuvre matérielle et matiériste se joue de toutes les conventions cartographiques en vigueur et en perturbe volontairement la lecture : les couleurs épaisses violemment appliquées sur la toile brouillent tous les tracés établis et le nom de certaines localités est répété sans lien direct avec la réalité géographique.

Grâce à ces procédés très simples, Johns joue avec l’imaginaire du regardeur et déjoue toutes ses habitudes de lecture, toutes ses connaissances acquises par visualisations répétées.

Jasper Johns, Map, 1971.

Les Soft Objects de Claes Oldenburg procèdent d’une même logique. Taillées dans de la toile vinylique et bourrées de kapok, ces sculptures molles sont des objets industrialisés, devenus familiers, que l’artiste a « dé-figurés », c’est-à-dire rendus méconnaissables ou presque, par le biais d’une transsubstantiation rigide-mou. Combiné de téléphone, interrupteur électrique, ventilateur, etc. : autant de produits manufacturés, qui, dans le plissement du vinyle, perdent leur anonymat et leur neutralité sérielle. Les surfaces de ces pièces industrielles, habituellement lisses, se froissent, boudinent, rident, enflent et se creusent. Par là-même, Oldenburg hybride formes usinées et mollesse anatomique.

Claes Oldenburg, Soft Switches, 1964.

Cependant, on oublie souvent que les premières sculptures molles d’Oldenburg ne sont pas ces objets issus du quotidien, mais de vrais morceaux d’architecture, des fragments du tissu urbain américain.

Avec Jasper Johns, nous survolions les USA.

Avec Oldenburg, plongeons dans leurs épaisseurs…

More Sexy City

« Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux mêmes. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. » [1]

Trente ans après le voyage effectué par l’écrivain français Louis-Ferdinand Céline, la ville de New York où débarque Oldenburg n’a pas cessé d’être une « ville bâtie en raideur ». L’élancement vertical qui la caractérise n’a fait que s’accroître. Entre les gratte-ciel, le morceau de ciel visible a encore maigri, le canyon s‘est tout autant creusé et l’existence du citadin s’est presque faite oublier. À propos de Manhattan, Le Corbusier faisait justement la remarque suivante :

Le piéton piétine au pied des gratte-ciel, pou au pied de la tour. Le pou se hisse dans la tour, serrée par les autres tours, tristesse, écrasement. [2]

S’il est peu probable qu’Oldenburg ait lu les écrits de l’architecte, on trouve une métaphore similaire chez Céline, que l’artiste américain dévore avec passion. Dans son Voyage au bout de la nuit, l’auteur français pointe en effet du doigt :

des grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de cages à mouches sans fin, dans lesquelles on discernait des hommes à remuer, mais remuer à peine, comme s’ils ne se débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi d’impossible. [3]

Claes Oldenburg, Upside Down City, 1962, conservé au Walker Art Center de Minneapolis.

Punching City

Dès le début des années 1960, indéniablement imprégné par cette littérature européenne, Oldenburg part en croisade, à sa façon, contre la raideur des grandes métropoles occidentales.

D’abord conçus pour un happening, les gratte-ciel inversés de l’Upside Down City de 1962 sont les premiers véritables objets mous du sculpteur. Les visiteurs invités devaient boxer ces punching bags géants pendus au plafond de l’étroit atelier-magasin du New York’s Lower East Side pour s’y frayer un chemin, ils devaient littéralement lutter pour avancer. Exactement comme dans le tissu urbain congestionné de Manhattan, à cette différence près que la réplique d’Oldenburg est molle et qu’elle encaisse les coups au lieu de les rendre blessants. S’il y a encore sensation d’étouffement pendant la traversée, une première bataille contre la raideur des villes américaines, dénoncée par Céline, est ici remportée par l’artiste.

London Knees

En 1966, Claes Oldenburg visite Londres et s’engage plus que jamais dans sa campagne pour le ramollissement des villes. Don Quichotte des temps modernes, il arpente les rues de la capitale anglaise en brandissant bien haut une sculpture en forme de genou. Un de ces genoux que la couturière Mary Quant venait tout juste de dévoiler aux yeux outrés des Britanniques bien-pensants. Un étendard anthropomorphique idéal levé contre la dureté des métropoles occidentales.

Claes Oldenburg, London Knees, 1966.

Soft Manhattan

Cette même année, de retour à New York, l’artiste décide de frapper beaucoup plus fort. Fini la rigolade des premières performances, fini les déambulations burlesques dans Londres ! C’est dorénavant pour (et non plus à partir de) Manhattan qu’il veut travailler. C’est pour Manhattan dans son entier qu’il veut élaborer un projet et un vrai ! Ce sera son « Plan voisin », sa pensée totalisante, son dogme bien à lui – si tant est qu’un « dogme mou » puisse exister.

C’est ainsi qu’il réalise deux cartes comme deux plans d’attaque : Soft Manhattan #1 (Postal Zones) et Soft Manhattan #2 (Tactile Form of the New York Subway Map).

Claes Oldenburg, Soft Manhattan #1 (Postal Zones) + Soft Manhattan #2 (Tactile Form of the New York Subway Map), 1966.

Le premier modèle, agrégat de coussinets cubiques, a été élaboré à partir du plan des zones postales de Manhattan. Façonnée dans un tissu moins brillant que ce vinyle réservé aux répliques d’objets industriels, cette première carte est littéralement moelleuse. Ville privée de son exosquelette rigide, ville à nouveau palpitante. Tendre morceau de viande.

Le second modèle, « forme tactile de la carte du métro new-yorkais », est cousu dans la même matière, de la toile rembourrée, mais est délibérément plus chaotique dans sa mise en forme. Il ne cache pas les vieux haillons dont il est fait. Comme chez Jasper Johns, la superficie de l’île est débordée et la carte semble s’effilocher. Pour symboliser les différentes stations du réseau souterrain, Oldenburg a disséminé çà et là un lot de petits rivets métalliques qui confèrent à l’ensemble une parenté avec une vieille paire de jeans élimée — autre symbole cuit et recuit de l’American way of life.

En situation d’exposition, ces deux modèles sont accrochés à la verticale, pendus à une tringle de rideau ou à un vulgaire porte-serviettes, à l’instar des Manteaux du sculpteur français Étienne-Martin.

Étienne-Martin, Le Manteau, 1962.

En ce sens, ils représentent effectivement une généralisation, une globalisation de la pensée urbaine développée, à échelle locale, dans le block renversé de l’Upside Down City de 1962.

Dès lors, au moment même où les projets, raides et neutres, des maîtres du mouvement moderne se voient vivement contestés à New York (cf. l’affaire du Pan Am Building de Gropius), ces deux représentations manifestes projettent une nouvelle vision de la ville, plus charnelle et plus tactile. Selon Oldenburg, la mollesse est d’ailleurs inscrite dans Manhattan de manière profonde :

« L’été dernier, j’ai commencé à travailler sur une affiche […] qui prenait la forme d’un matelas, ou d’un coin de matelas. Et ce coin de matelas, je pense, me conduisit directement à une absorption de l’île de Manhattan, qui non seulement ressemble à quelque chose comme ce matelas mais aussi dans le fait que le mot "Manhattan" suggère "mattress" [4]. On pourrait dire Manhatress par exemple. » [5]

Ainsi relevée, cette connivence fait de Manhattan une ville sur laquelle s’endormir n’est plus impossible. Ville molletonnée qui répond aux regrets de Céline. Cité rembourrée qui se pâme et s’allonge sur le paysage en attendant ostensiblement le voyageur. L’historienne Ulf Linde confirme cette interprétation : « Le corps d’une personne éveillée, note-t-elle, est façonné par la résistance à la pesanteur, alors que le corps du dormeur au contraire accepte la gravité. Il n’offre aucune résistance… durant le sommeil l’homme est assujetti à la nature. Cet assujettissement a lieu de la même manière dans les sculptures molles. » [6] Ville rendue à la nature, donc. Ville humanisée, ville confortable. Et plus jamais ville des chiffres, ville rentable.

Claes Oldenburg, Map of Chicago Stuffed with Soft Numbers, 1963.