L’ensemble Miroirs étendus dirigé par Emmanuel Quinchez entreprenait en 2016 la création d’une nouvelle Damnation de Faust revue et arrangée par le compositeur Othman Louati. Pour la mise en scène contemporaine de cette version réduite du chef d’œuvre d’Hector Berlioz, l’ensemble a convié l’artiste Jacques Perconte, qui produit des images numériques et des films expérimentaux. Amateur des musiques les plus contemporaines, explorateur de nouvelles technologies, celui-ci laisse cependant paraître dans ses travaux une fascination pour la nature, des intrigues chimériques et une certaine mélancolie. Il en résulte ainsi une création audiovisuelle pour trois chanteurs et dix musiciens qui renouvelle les représentations de la transcendance et du romantisme, chères à l’opéra.

Le chef d’orchestre et compositeur Gabriel Mattei s’intéresse à l’histoire des formes opératiques réduites, appelées opéras de poche. Intrigué par la liberté avec laquelle les artistes contemporains s’emparent aujourd’hui du grand répertoire, il rencontrait Jacques Perconte fin novembre, quelques semaines avant la première au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains.

Gabriel Mattei : Comment est née cette envie d’associer des images numériques à la musique lyrique de Berlioz, compositeur romantique par excellence ? Et puis concrètement, comment a débuté ta collaboration avec l’ensemble Miroirs étendus ?

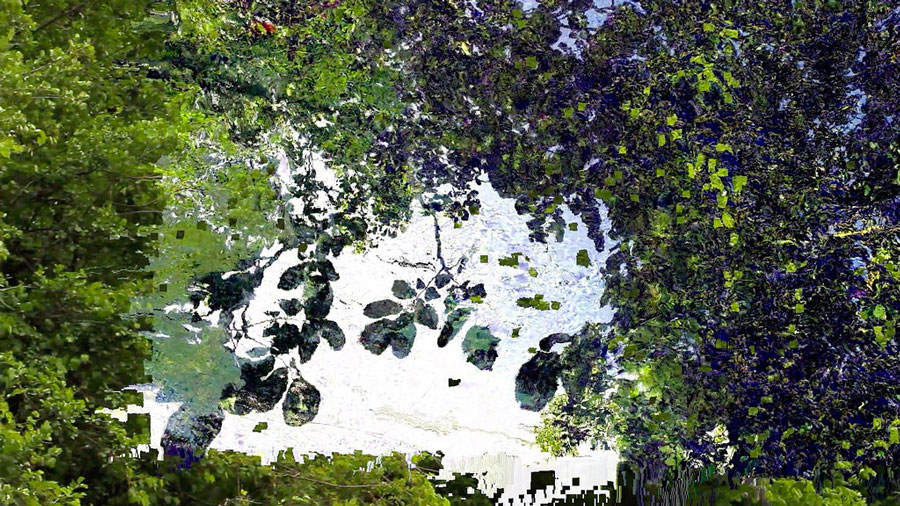

Jacques Perconte : Depuis la fin des années 90, j’essaie de comprendre ce que c’est que la vidéo dans un ordinateur. De films en performances, c’est au travers des images de la nature que j’ai trouvé mon inspiration. Avec des images vives et colorées, je cherche à bouleverser les sens. Pour cela, je mets à nu les systèmes de fabrication des images numériques. Je trouve des dispositifs pour produire une esthétique qui rend visible leur fonctionnement « magique ».

J’ai rencontré Emmanuel Quinchez lors d’une performance que je jouais avec Jean-Benoit Dunckel pour le festival Côté Court. Il m’a proposé de travailler sur un opéra. J’ai évoqué Barbe Bleue, puis en lien avec mon intérêt pour la nature et l’alchimie, il m’a proposé de travailler sur Faust. J’étais très heureux de m’aventurer dans ce drame ! Je connaissais peu Berlioz, mais bien Goethe (par son Traité des couleurs). La révélation s’est faite au contact des musiciens Fiona Monbet, Romain Louveau et Othman Louati.

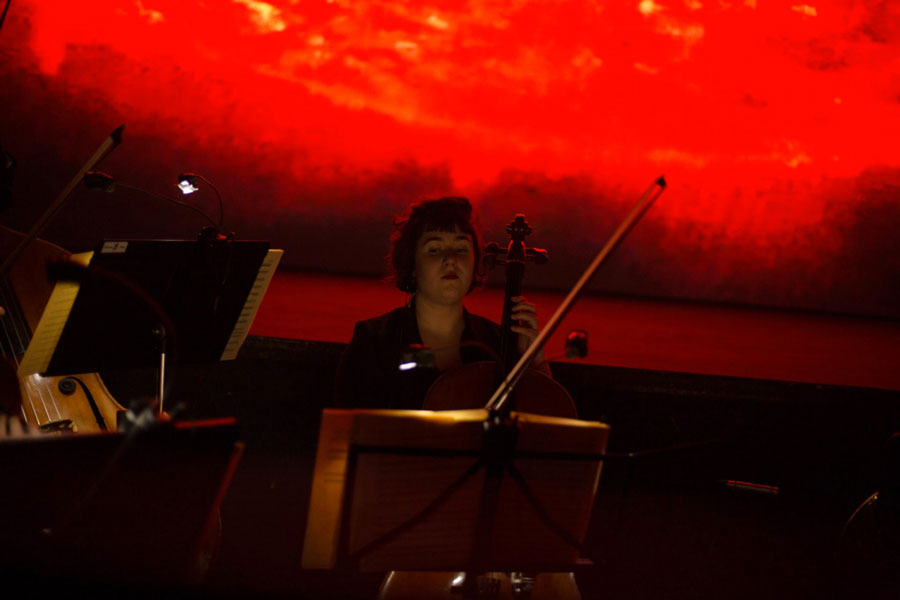

Au départ, j’avais dessiné un écran carré avec une scène pentue pour accentuer l’effet de profondeur. Les images que je produis créent des impressions de volumes. Le dispositif devait être très statique au bénéfice du mouvement des images elles-mêmes : un écran sur tout l’espace de la scène, comme dans une salle de cinéma, sur lequel se déroulerait une création vidéo. Les onze musiciens jouent aussi sur scène.

Durant la phase de mise en scène et de création des lumières, le fait que les chanteurs soient pris dans l’image, que leurs corps produisent des ombres a suscité quelques conversations. Laissant place à toutes les hypothèses, j’ai fait des essais pour me rendre compte. On a tenté la rétroprojection par exemple : il n’y avait plus les ombres certes, mais l’image aussi disparaissait. Elle était absorbée par le matériau de l’écran, du coup les acteurs n’avaient plus de relation physique avec elle. J’ai un rapport très fort à l’incarnation des images : elles sont lovées dans les dispositifs techniques qui les produisent. Les mécanismes sont toujours affirmés. La collaboration avec Philippe Gladieux sur la lumière a été fondamentale, il fallait quelqu’un qui comprenne l’image. La rétroprojection aurait été un choix de mise en scène à l’encontre de mes recherches, pour satisfaire une forme spectaculaire.

GM. Tu abordes donc ce projet d’opéra en tant qu’artiste visuel. Comment entends-tu dépasser la forme spectaculaire ? Comment as-tu perçu la forme opératique ?

JP. L’intention est de produire une forme plus performative que spectaculaire, une représentation qui comporte un danger proche de la réalité musicale. Ce qui m’a le plus touché depuis le début de ce projet, c’est quand j’ai compris l’incroyable liberté temporelle dans l’interprétation de la partition !

Les chanteurs guident comme ils le sentent. Le film est fixe mais nous partageons une forme vivante. Ce paramètre m’a beaucoup aidé dans la création et cela a conduit Othman à imaginer des parties improvisées pour moduler le temps musical et le temps vidéo.

Dans un autre projet à la fois proche et très différent sur lequel je travaille actuellement, en collaboration avec Carlos Grätzer, compositeur de musique contemporaine, la partition est écrite pour dix musiciens et un dispositif électronique et elle sera jouée le plus précisément possible. En mars, les deux projets sont joués en Île-de-France, je suis très curieux de passer de l’un à l’autre.

Dans Faust, on a initié un vrai dialogue. Au départ, les musiciens étaient aussi effrayés que moi, car les images sont très puissantes, immenses (70m2 d’écran pour la première), et très rythmiques. Elles imposent des contraintes de déroulement.

On se demandait tous comment on allait pouvoir être synchro. Finalement, tout se fait à l’œil. C’est Fiona Monbet, la première violoniste, qui dirige les musiciens, qui repère des éléments dans les images. Elle a une sorte de time code sous les yeux, donc elle sait à peu près quand les choses vont arriver et ils avancent ensemble à vue. J’adore cette prise de risque. C’est ce qui fait la performance.

GM. Certains comédiens diraient que le spectacle vivant intègre cette dimension performative, ces marges d’erreur, de flottements dans l’interprétation. Un orchestre ne joue jamais à l’identique la même pièce. L’improvisation s’immisce toujours dans les failles. J’ai l’impression que c’est ainsi que l’interprète définit son art, non ? Dans la direction d’une pièce d’orchestre, j’essaie toujours de maintenir cette tension dans le déroulement du temps et la cohésion des différentes voix, instruments et interprétations. Où se situe la spécificité de ton dispositif pour Faust ?

JP. Je le découvre vraiment là. Je suis fasciné. Jusqu’à l’année dernière, je ne travaillais qu’avec des gens qui venaient de l’improvisation et de la musique électronique. J’ai tendance à fuir l’idée de spectacle en tant que réitération à l’identique d’une recette sécurisée. J’aime la performance. Faust, musicalement, c’est la vision d’Othman Louati. C’est lui, le dispositif !

GM. Ce que tu entends par performance, c’est l’acte de création au moment de la représentation ?

JP. Oui, c’est ça. Le spectacle pour moi, c’est la forme à vendre. Elle est terminée et attendue, prête à consommer. Dans ce qui est produit dans le monde de la musique électronique et du spectacle audiovisuel, il y a peut-être 15% des musiciens qui improvisent, qui créent sur scène. Pour le reste, il n’y a aucun intérêt à voir deux fois le même concert, car cela sera chaque fois exactement la même expérience.

GM. Et de quelles manières tes images, qui semblent programmées, permettent-elles ce rapport performatif ?

JP. Aujourd’hui, l’image, c’est l’ensemble. Les musiciens, leurs instruments, les chanteurs et la vidéo sont l’image. Le rapport des corps à l’image mouvante participe à la performance. Les dimensions sont variables. On a décidé que la salle serait l’écrin. On spatialise le son, comme on adapte l’image.

GM. Les interactions des chanteurs avec la vidéo sont donc centrales ?

JP. L’image les guide. Elle présente l’intérieur des personnages, leur état de conscience. Par exemple pour Méphistophélès, les images rendent compte des dynamiques qui le poussent vers Faust. Pour Marguerite, l’image représente ses conflits intérieurs. Et pour Faust, j’évoque la contradiction de son être : quand il chante qu’il s’ennuie, il traverse un paysage hyper violent et puis quand il évoque une riante campagne, on voit des montagnes corses après les incendies.

Le personnage selon Berlioz n’a plus aucune profondeur, il n’est plus qu’un être superficiel. Il n’arrive à aucun moment à trouver un espace, même quand il va en enfer, il n’a aucune résistance. Pour moi, le seul moment où il figure une force, c’est le passage de « Nature immense », quand il appelle la nature à suivre ses invocations. Il essaie de refaire corps avec elle pour devenir à nouveau quelqu’un. J’en ai fait l’ouverture de la scène finale, car c’est le seul moment où il désire aller quelque part. Je souhaitais arrêter la pièce à ce moment-là pour chacun puisse sentir cet état où Faust peut se transformer. Il est revenu aux choses physiques, terrestres et charnelles, mais au moins il s’accroche à une volonté. Le reste du temps, il fuit ce qui s’offre à lui, même Marguerite.

GM. Tous ces points de vue dramaturgiques te guident dans la composition des images ?

JP. Il n’y a pas de correspondance directe. Pendant des phases d’étude, je fais des schémas, je décrypte. Et puis ensuite je travaille les images avec l’histoire et la musique en moi, avec l’instinct. Mais c’est un flux de recherches quotidiennes, il n’y a pas un jour, depuis un an, où je n’ai pas travaillé sur Faust. Je n’ai écouté presque plus que cette musique. C’est une immersion dans l’œuvre et dans la version d’Othman.

GM. Comment as-tu appréhendé la musique, justement avec ce passage d’une version enregistrée interprétée par un orchestre de 70 musiciens à la version pour trois chanteurs, dix musiciens sonorisés ?

JP. On l’a déjà joué lors d’une première résidence musicale en juin. Avant, je travaillais avec un enregistrement pour orchestre, mais en réalité, je ne savais pas ce que je faisais. Dès la première interprétation, j’ai compris le véritable volume et l’énergie de l’ensemble Miroirs étendus. J’avais un peu peur de ce passage des enregistrements célèbres à une version actuelle, je ne savais naïvement pas à quoi m’attendre avec les chanteurs. Mais j’ai été subjugué par les interprètes Albane Carrère, Paul Gaugler et Romain Dayez, puis par Marion Lebègue et Jérôme Billy.

GM. Tu parles de ton travail de l’image comme d’une exposition des procédés techniques au travers de jeux de dysfonctionnements. Dans la continuité de cette recherche, l’enjeu dans cette création était de créer un autre type d’interaction entre le langage musical et l’auditeur en orientant l’écoute autrement. À quel type de subterfuge fais-tu appel ?

JP. Dans la musique électroacoustique, par exemple dans le Groupe de Recherche Musical de Pierre Schaeffer, Bernard Parmegiani ou encore de Luc Ferrari, il y a une exploration très expérimentale de la technique. Les musiques techno comme la Hard Tech ou la Acid house, sont apparues avec le TB-303, une boîte musicale inventée pour remplacer le bassiste dans les groupes de musique. Elle permettait de faire des rythmes et des lignes de basse, mais du fait de la charge des condensateurs, elle avait un son très spécial. Des gens se sont mis à jouer avec la surcharge de ces condensateurs. Et c’est devenu un mouvement. Le tout est de dépasser totalement la technique, même dans la manifestation du dysfonctionnement.

GM. Ces exemples sont liés à la technique instrumentale et à l’organologie, par exemple quand on a « inventé » la manière particulière de jouer pizzicato avec un violon en laissant entendre le retour de la corde sur la touche de l’instrument (pizzicato « Bartok »). Les découvertes techniques ne sont pas pour moi automatiquement synonymes d’une innovation de langage. Dans cette adaptation audiovisuelle de Faust, y a-t-il, selon toi, création d’un langage ?

JP. Il y a une création de langages par le bouleversement d’une infrastructure établie. Dans mon cas, l’infrastructure du langage à laquelle je m’attaque, c’est le passage entre un plan A et un plan B : je fais disparaître la transition dans un flux continu d’images. Un plan va se transformer en l’autre. Il y a un travail de condensation entre le mouvement de la première image et celui de la seconde. Le rendu esthétique découle de la technologie qui est détournée. L’usage des technologies est prévu pour être invisible et mon travail consiste à enlever le masque qui dissimule les procédés.

Pour Faust, on part d’un petit point blanc sur l’écran et qui se développe pendant trois à quatre minutes de vent. La salle est dans le noir complet et la vidéo est immense. On croit reconnaître la lune, une terre, une carte, mais on reconnaît finalement la montagne et elle se met à glisser, un oiseau passe, le cadre explose et la salle semble s’envoler, on découvre Faust. La musique commence puis tout s’annonce en puissance dans cette première évocation de la nature… Je filme, je programme et je bricole pour produire ces mondes...

GM. Y a-t-il une correspondance rythmique entre la vitesse d’évolution des images et le rythme de la musique ? Superposes-tu des sons concrets avec la musique de Berlioz ?

JP. Pas d’ajout de sons concerts pour la première, car on est trop juste en temps, mais j’aimerais bien tenter à terme, oui. Concernant les correspondances, parfois elles sont très fortes, parfois inexistantes. Mais le rythme est un paramètre auquel je suis très attentif. Par exemple un chanteur entre en scène, on ne le voit pas, mais on entend le bruit de ses pas. Il va progressivement être englouti dans l’image. Il s’en détachera parfois pour créer des ombres…

GM. Tu proposes une dialectique entre l’image et le son comme générateur d’une nouvelle unité. En quoi n’est-ce pas simplement une juxtaposition ? Qu’est-ce que ces images apportent à l’œuvre de Berlioz, et qu’est-ce que Berlioz amène à ton travail des images ?

JP. Les images n’ont pas pour fonction d’offrir une nouvelle lecture de l’œuvre de Berlioz, mais associées à cette œuvre, elles construisent une nouvelle chose. Mon travail, c’est de mettre toute ma force dans l’originalité des images. Elles n’existent que pour cette musique. J’utilise des jeux de perspective et une approche sensible et abstraite des images. C’est de la musique visuelle.

GM. Les langages musicaux de cette période sont si riches qu’il est délicat de leur adjoindre d’autres éléments pour les décoder, mais tes images ont un très fort potentiel de fascination et elles développent une histoire dans laquelle le spectateur s’oriente et se perd alternativement, ce qui est très cohérent avec la vision romantique de la musique de Berlioz.

JP. Le challenge pour ne pas être illustratif, c’est de faire une image qui va fabriquer sa propre place !

POUR ALLER PLUS LOIN :

• Le site internet de l’artiste.

• Le site internet de l’ensemble Miroirs étendus.

À NE PAS MANQUER :

• Le 15 mars 2018 à 20h30 : Faust, avec l’ensemble Miroirs étendus, au Théâtre Impérial de Compiègne.

• Le 20 mars 2018 à 20h : création d’Albâtre avec le compositeur Carlos Grätzer, ensemble 2e2m, auditorium Marcel Landowski du CRR de Paris.

• Le 25 mars 2018, à 17h : nouvelle performance sur les trois sonates de Debussy, L’ultime Debussy, théâtre Alexandre Dumas, Nemo / ARCADI, Saint-Germain-en-Laye.