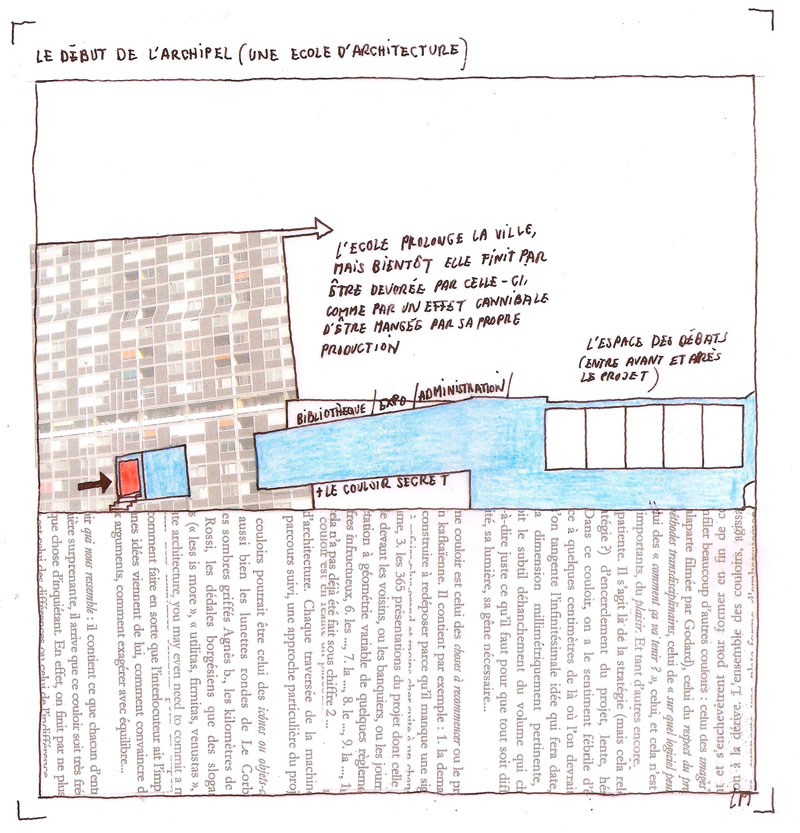

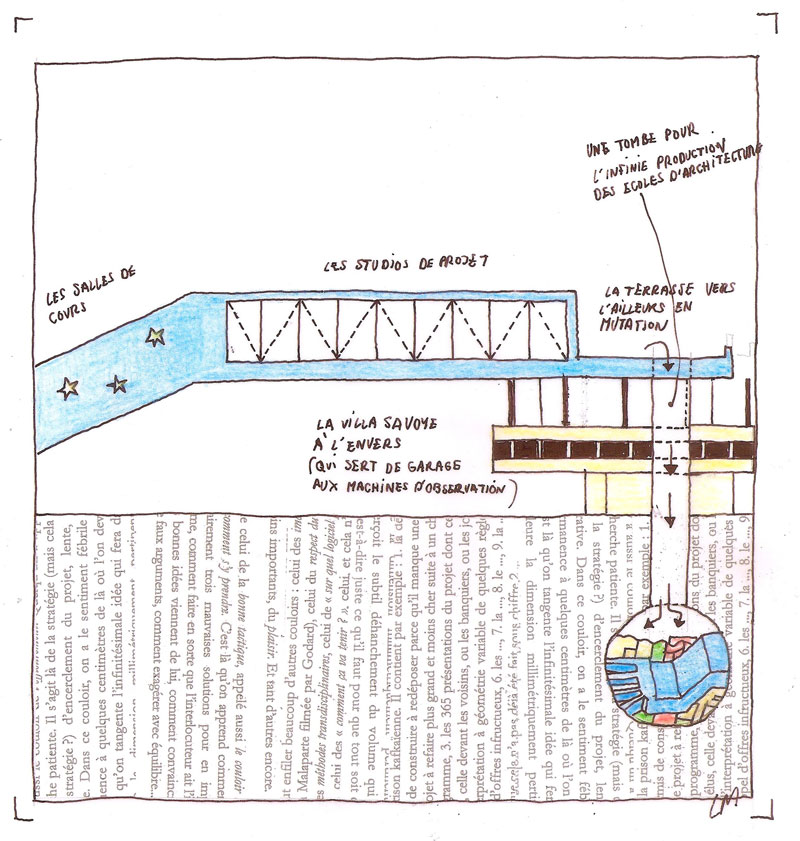

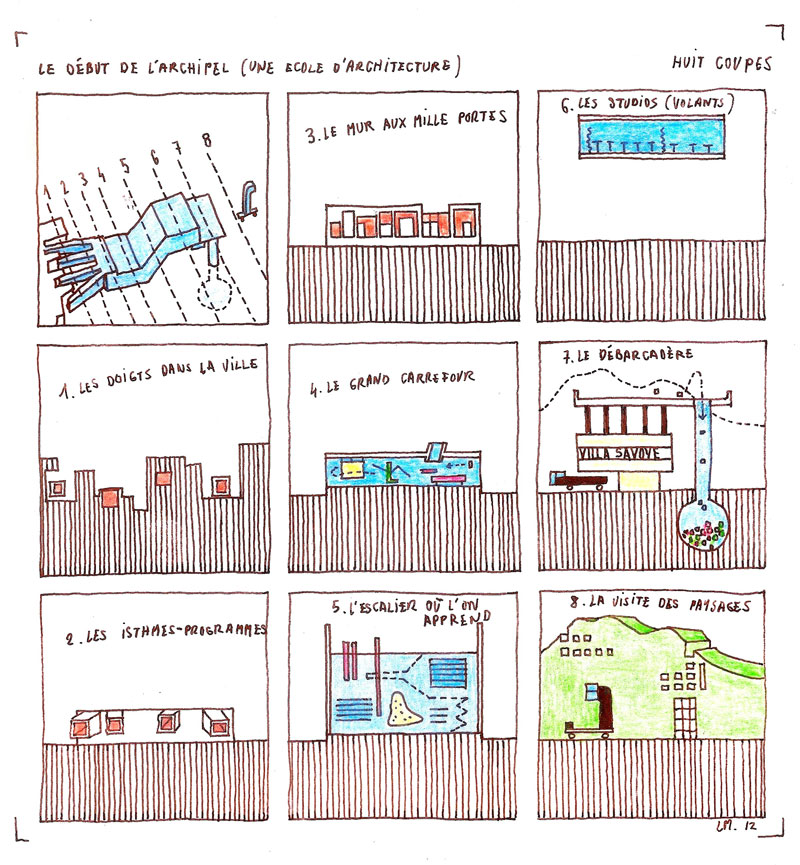

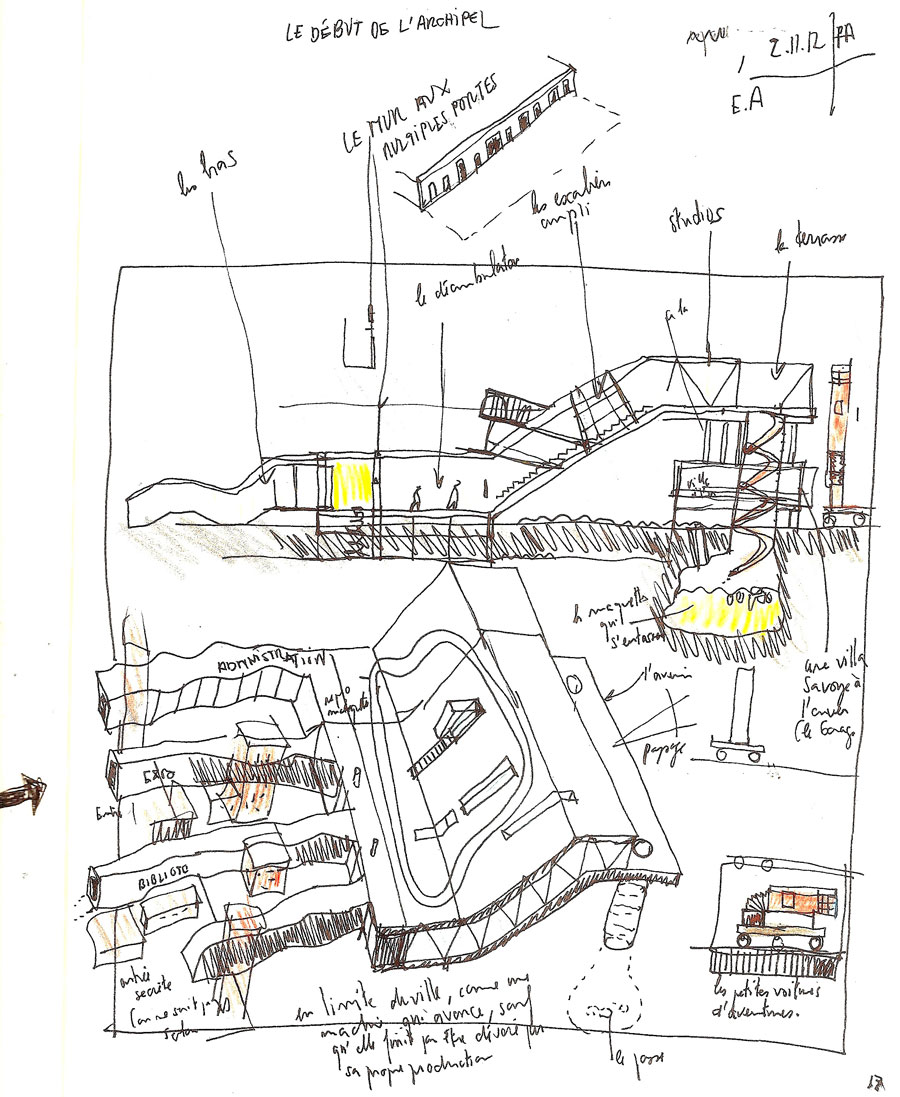

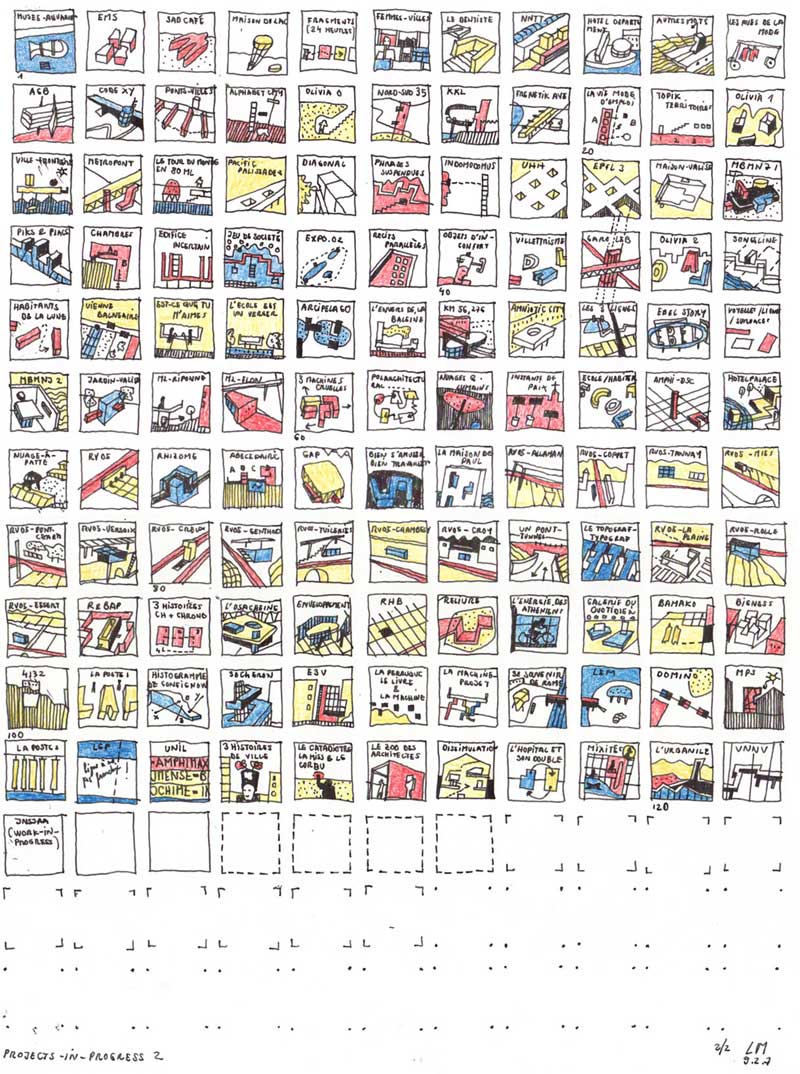

À l’invitation de l’exposition Aimer, aimer, aimer : bâtir, organisée en 2013 à la Villa Noailles d’Hyères, Luca Merlini, architecte tessinois et enseignant à l’ENSA Paris Malaquais, dessinait Le début de l’archipel (une école d’architecture). Curieux édifice, qui génère la ville tout en se faisant « dévorer par elle », fatalement accroché à sa frange. On y lit une Villa Savoye renversée servant de garage à vaisseaux d’observation, une tombe pour l’infinie production des maquettes, et de grandes tentacules pour les traversées du savoir… Conversation autour d’une chimérique école de papier.

Strabic : Dans le texte du catalogue, vous dites que vous aimez construire une position autant qu’un bâtiment. Comment définiriez-vous votre position, à travers ce dessin d’école ?

Ma position est qu’une école d’architecture est forcément un lieu instable. Même si la forme est dessinée, les espaces s’entrecroisent, et les choses intéressantes ont lieu dans les interstices. Par exemple, là où on jette les maquettes produites.

Que signifie cet acte de jeter ? Est-ce pour libérer de la place et produire encore ? Enfouir pour ne plus voir ? Ou emmagasiner une mémoire, fabriquer des racines ?

Je suis fasciné par la quantité de ce qui est produit dans une école. Bien ou moins bien, la question n’est pas là. Pour des questions de place et de gestion, cela part à la benne. Quelques étudiants gardent leurs maquettes, mais le gros disparaît. Ce grand nettoyage me captive et m’inquiète à la fois : est-ce que l’on jette parce qu’on veut recommencer à zéro, ou pour fabriquer une suite à cela ?

On nage dans cette incertitude à trouver une piste de recherche. Alors on jette pour se débarrasser, mais ayant jeté, on se retrouve devant un trop plein de choses faites, qui amènent d’autres idées. Alors il me semble que c’est vraiment les deux : à la fois la tombe des choses oubliées, et la bibliothèque des solutions. C’est une ambiguïté entre disparition et génération.

Il y a quand même une grande perte des idées produites dans les écoles. Je pense que l’école est bien plus riche que la profession. J’ai d’ailleurs toujours essayé de défendre que c’était la profession qui devait s’adapter à l’école plutôt que l’inverse.

C’est ce que j’essaie de faire, mais ce n’est pas la réalité. Si on construisait le tiers des projets que l’on voit dans les écoles, le monde serait meilleur ! Et pourtant on les oublie et on change de statut, on devient DPLG, ADE, ou quelque chose comme cela. Quelle angoisse !

Pourquoi ce titre, « Le début de l’archipel » ?

Parce que l’architecte n’est pas celui qui construit les choses, mais ce qu’il y a entre les choses. L’école d’architecture devrait donc être l’outil pour commencer cela : construire des archipels. Un archipel est fait d’îles, mais ce qui fait archipel, c’est ce qu’il y a entre les îles.

Cela rejoint cette idée de traversées ?

Oui, il y a des traversées nécessaires pour construire cet archipel : il faut traverser la vie des autres - peut-être de manière moins militaire que ne le montre mon esquisse -, il faut traverser les murs car c’est ce qui sépare, il faut traverser ce qu’on a abandonné, c’est-à-dire tout ce qui est autre, qui existe déjà. Et puis il faut traverser la compréhension du monde, les mutations en cours, avant d’ensuite essayer de réunir tout cela.

Chaque couloir-traversée est thématisé, l’administration a le même rôle que les lieux d’exposition, la bibliothèque.... Ils forment différentes entrées possibles dans l’école. Mais ce n’est pas une machine qui avance concrètement. C’est un paradoxe important : ce que l’on ramène pour travailler est en constante mutation, mais l’objet lui-même, cette grande vague, est extrêmement construite et stable.

Pourquoi ces capsules closes, que l’on fait avancer en nageant, pour explorer les paysages ? Pourquoi ne pas explorer à pied ?

Il n’y a pas forcément de double sens. Ces images m’intéressent – évidemment, ce n’est pas innocent de les dessiner comme cela. Ce n’est pas une position unique, mais j’aime cette idée de l’enfermement qui permet de se confronter à une autre dimension.

Justement, ces traversées sont intrigantes car on dirait qu’elles ne contiennent pas l’arrêt : on traverse le savoir mais on ne lit pas de livres, on traverse « la vie des autres » depuis une passerelle surplombante, les paysages depuis un scaphandre…

Oui c’est toujours un mouvement. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne lit pas ou qu’on ne parle pas aux autres. Il s’agit plutôt d’expériences, dont on a besoin pour pouvoir faire un projet. C’est ce que j’entends par traversées.

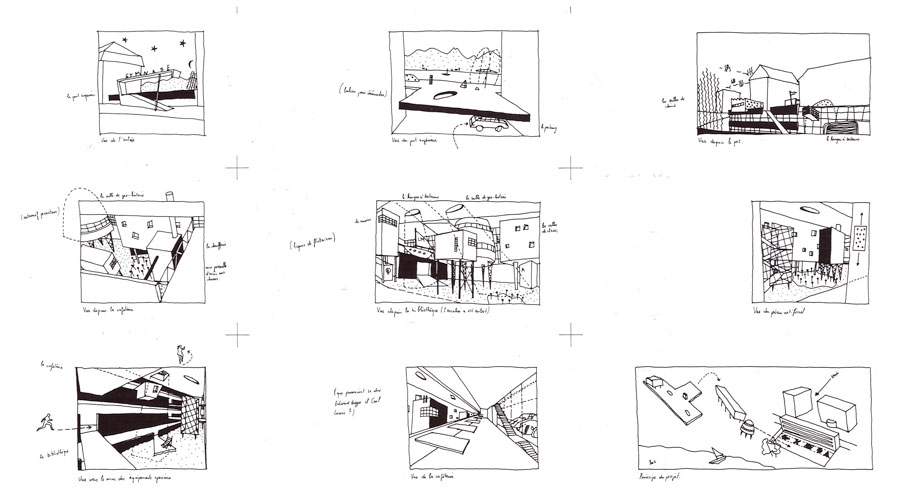

Et à l’intérieur de l’école, pouvez-vous décrire ce qu’il se passe dans ce « grand carrefour », l’espace du projet ?

Avant d’arriver aux studios, le parcours passe dans un espace un peu mouvant, dans lequel il n’y a pas de parois pour les cours. C’est une expérience que j’ai vécue quand j’étais étudiant à Zurich. Nous étions dans un bâtiment provisoire, un grand espace, très ouvert. C’était un peu une white box, avec des parois à mi-hauteur, des zones de travail... Il y avait une salle de cours tout à fait ouverte, même si on pouvait tirer un rideau.

D’une certaine manière, en allant dans son studio on pouvait saisir une partie du cours, même s’il ne nous concernait pas.

Je n’aime pas la figure de la salle de cours fermée, mais plutôt la personne qui fait le cours. On saisit trois mots, et ces trois mots permettent de faire avancer le projet. Même si c’est un cours que l’on n’apprécie pas, même si ça dérange : tout cela fait partie du chaos avec lequel on doit travailler.

Vos dessins sont singuliers car on y sent à la fois quelque chose de très organique, fluide : les vaisseaux, les tentacules, les flux… et un aspect très mécanique, productif, avec parfois une forme de déshumanisation critique sous-jacente. Pour vous, l’école est plutôt un organe ou une machine ?

Le côté machinique des choses m’a toujours plu, sans que j’en fasse une idéologie. Peut-être parce que j’ai grandi dans la période Archigram... L’expression organe, par rapport au contenu, me semblerait quand même plus juste. Mais si le projet devait se faire, il y a des tas de choses qui évolueraient. Je ne défendrais pas forcément tout. Le côté caricatural m’intéresse aussi. Tous mes projets sont comme ça. J’aime parler des choses graves avec une certaine légèreté.

À la limite, ce qui est dessiné ici est plutôt un diagramme de la transmission des choses plus qu’une forme architecturale définitive. Mais c’est une question récurrente à propos des écoles : est-ce la forme du lieu d’enseignement qui influence la pédagogie, ou l’inverse ? Certains ne rêvent que de black box ou de white box vides, où l’on peut faire tout ce que l’on veut. Je pense que les deux positions sont tenables.

Mais quand on veut exprimer une pédagogie de l’interrelation, on lui donne une forme.

Pensez-vous qu’il y ait un besoin d’abstraction dans l’enseignement, d’un lieu clos pour aborder les savoirs et savoir faire ?

On en a besoin mais cela ne se réalise pas comme ça. On a besoin de lire par exemple, mais on ne lit pas forcément à la bibliothèque de l’école. C’est cette traversée du savoir : on peut aller au cinéma du coin, au théâtre... Tout ne se passe pas forcément dans l’école. Elle est plutôt le lieu fédérateur de toute une série d’expériences, qui se passent aussi hors de l’école.

Comment se passent vos propres cours de projet ? Ce dessin en est-il le manifeste ?

J’aime bien que le projet émerge de sujets qui ne sont pas issus de l’architecture. Mes projets naissent par exemple souvent de livres, ou de films. Mon premier élément de programme est souvent lié à une question actuelle. Par exemple là, nous travaillons sur la question des migrants avec des Italiens : l’accueil des migrants en Sicile. Mais ce n’est évidemment pas un problème sicilien, ni même italien, mais européen et très contemporain. Donc avec mes étudiants, nous allons élargir la question et inventer un territoire de projet : « L’Europe accueillante ». C’est une question grave, que j’essaie d’aborder avec une certaine légèreté, à travers le cinéma, la fiction, des choses comme cela.

Vos étudiants travaillent-ils comme sur ce diagramme ?

Idéalement oui, eux aussi sont tentaculaires. Ils vont dans tous les endroits à la fois, et ils se perdent. Alors je leur tends un bâton pour les ramener ! Je pense que les étudiants, parce qu’ils vont faire le monde de demain, sont en avance sur moi. Donc j’essaye d’apprendre d’eux, au moins autant que - j’espère - ils apprennent de moi.

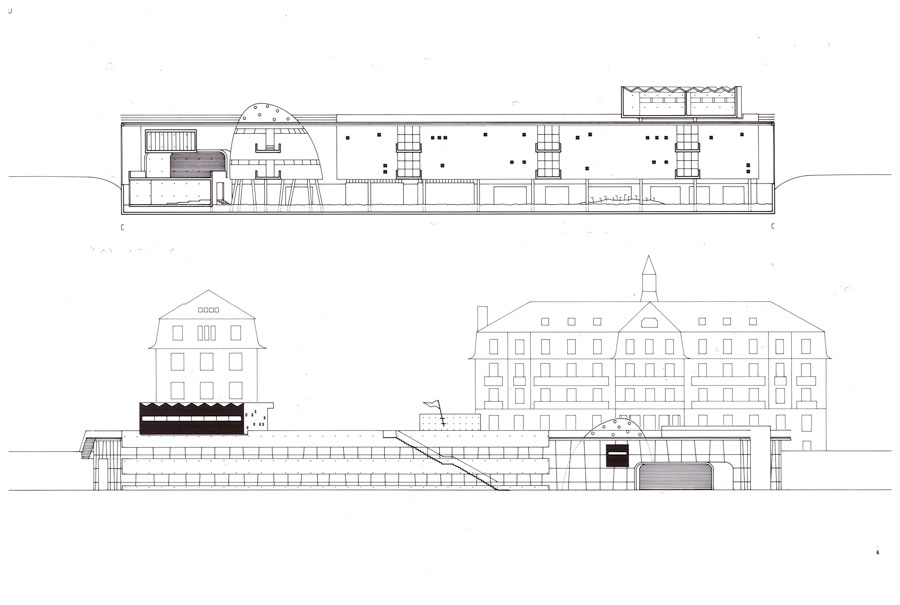

« Le tour d’un monde en 80 jours ». Esquisses pour un projet d’agrandissement de lycée au bord du lac dans la région lausannoise.

Avez-vous réalisé ou dessiné d’autres projets d’école ?

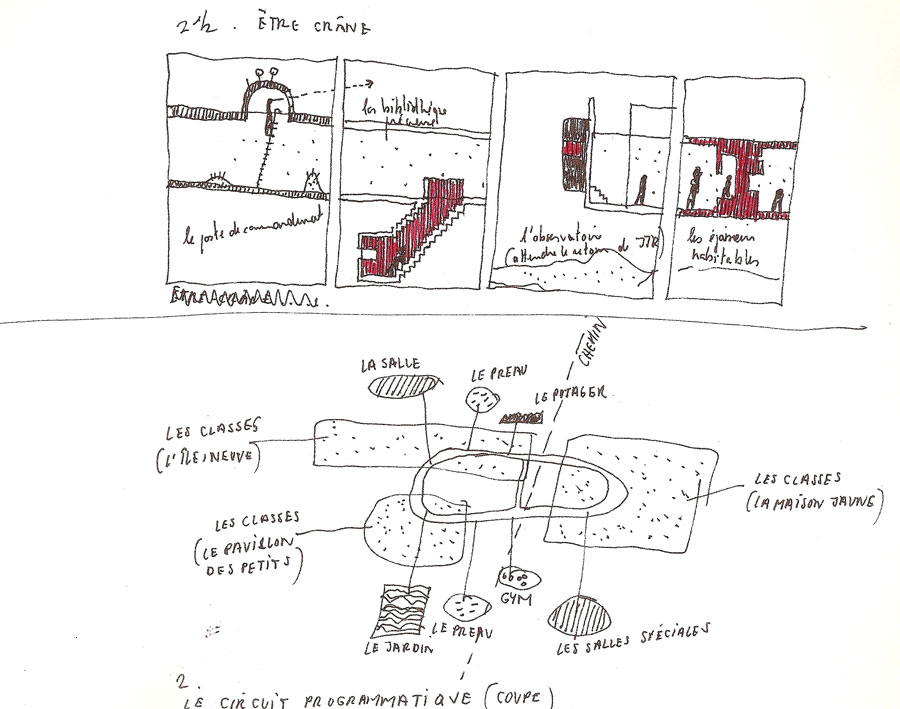

J’avais fait un projet d’école élémentaire pour un concours en Suisse que je n’ai pas gagné, une école volante. C’était l’extension d’une école dans un paysage magnifique, au bord du lac de Bienne, avec de la vigne. L’école aujourd’hui devrait être ce qu’il y a de plus marquant dans le paysage, contrairement au clocher ou au château. Alors je l’ai étirée en hauteur. Il y avait des petits points de vue, où l’on pouvait s’isoler et lire face au lac, des belvédères inversés. Et aussi des épaisseurs habitables, des murs qui sont en même temps bibliothèque et petite alcôve, pour personnaliser ces espaces collectifs et privatifs. J’ai projeté d’autres choses, des extensions d’universités par exemple, mais l’école est une chose que j’aimerais vraiment construire. Si je devais choisir un programme à construire, je ferais une école.

« La 3e île (une école volante) », esquisses.

—

Pour aller plus loin :

- Villa Noailles, Aimer, aimer, aimer : bâtir. Édité par Jean-Pierre Blanc et Florence Sarano, Paris, Archibooks, 2013.

- Luca Merlini, Les habitants de la Lune : roman d’urbanisme. Paris, Sens & Tonka, 1999.

- Luca Merlini, Le pays des maisons longues et autres trajectoires. Préface Paul Virilio. Genève, Métis Presses, 2010.

- Luca Merlini, L’archipel Tschumi : cinq îles. Préface Claude Parent. Paris, Éditions B2, 2014.