Strabic : En parcourant votre ouvrage Au bonheur des morts, qui questionne notamment la « situation » des morts, leur nécessaire « assignation à un lieu », la « place » qu’il faut leur faire, nous avons été étonnés de ne jamais vous voir arpenter les cimetières. Les mots cimetière et tombe sont presque absents de votre étude. Est-ce que « ceux qui restent » – avec qui vous avez longtemps échangé pour écrire ce livre – ont aujourd’hui déserté ces lieux ? Est-ce qu’ils n’y reconnaissent plus la place de ceux qui ont disparu ? Ou, si l’on adopte un autre point de vue et que l’on reprend vos termes, est-ce les morts n’y trouvent plus le « milieu sinon propice ou accueillant, du moins pas trop hostile » qu’il faudrait leur ménager ? En témoignerait la législation qui réduit toujours plus les concessions…

Vinciane Despret : Il aurait été possible d’inscrire les cimetières comme lieux d’enquêtes, mon dispositif, toutefois, n’encourageait pas ce geste : j’ai mené mon enquête « de biais », c’est-à-dire en n’interrogeant pas, mais en la conduisant dans mes milieux usuels de socialité, ce qui permettait justement de rompre avec les méthodologies très « déterminées » d’enquête, qui ressemblent plutôt à des collectes d’informations. Mais la question du cimetière ne cesse de se poser, bien entendu pour de nombreuses personnes. Toutefois, ceux qui m’ont raconté la manière dont ils continuent la conversation avec leurs défunts l’ont peu évoquée. D’une part, on pourrait penser qu’ils « détournent » en quelque sorte ce que Philippe Roth écrivait dans son roman Patrimoine :

« S’il n’y a personne dans le cimetière pour observer, on peut, en se livrant à un certain nombre d’excentricités, se persuader que les morts sont autre chose que des morts. Mais, à supposer même qu’on y parvienne et que l’on se conditionne suffisamment pour sentir leur présence, il n’empêche que l’on repart sans eux. Ce que prouvent les cimetières, en tout cas à des gens comme moi, ce n’est pas que les morts sont présents, mais plutôt qu’ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là et, quant à nous, nous continuons d’être là ».

Je dis « détourner » parce que le sentiment que les morts ne sont pas là serait, dans leur cas, lié au fait qu’ils ont le sentiment que c’est ailleurs que cela se passe, que c’est ailleurs que leur vitalité s’épanouit.

S : Vous mentionnez malgré tout une anecdote assez amusante qui s’inscrit, on le devine, dans le cadre précis d’un cimetière : une personne profite du décès d’un facteur pour tenter de reprendre contact, par le biais de lettres déposées dans son cercueil, avec d’autres morts ! Un fossoyeur du cimetière du Père Lachaise à Paris, avec qui nous nous sommes entretenus, raconte qu’il a cessé de s’intéresser aux messages et autres philtres d’amour qu’il trouvait sur les tombes, tant ceux-ci étaient nombreux, tant ces trouvailles étaient devenues banales pour lui. Qu’est-ce que ce genre d’anecdotes et d’objets collectés révèlent de notre rapport à la mort, de nos modes de coexistence avec les morts ?

VD : Cette remarque du fossoyeur est très intéressante et rend compte, d’une certaine manière, du paysage dans lequel ces pratiques se constituent : un paysage très diversifié, qui me conduit à dire qu’il n’y a aucune théorie générale possible à propos de la manière dont nous continuons à entretenir des relations avec nos morts. Une des réactions qui a suivi mon livre, pour certaines personnes, est le sentiment d’extrême banalité de ce que j’explorais. Mais qui ressent ce sentiment de banalité ? La question devient intéressante, car de toute évidence, il n’est pas partagé par tout le monde. C’est ce même sentiment de banalité qui a rendu l’enquête autour des relations entre les vivants et les morts qu’a menée Christophe Pons en Islande particulièrement peu aisée : les personnes qu’il interrogeait ne voyaient pas très bien ce qu’ils pouvaient avoir d’intéressant à partager avec lui, en évoquant par exemple que cela leur semblait aussi bizarre que d’interroger les gens sur les coupes de fruits qui usuellement garnissent les tables des cuisines. Mais l’Islande est justement un milieu très particulier, un milieu qui cultive le rapport actif aux défunts.

Ce que ce fossoyeur nous apprend est donc que les cimetières restent des lieux privilégiés non seulement de conversations avec les défunts, mais également d’inventivité.

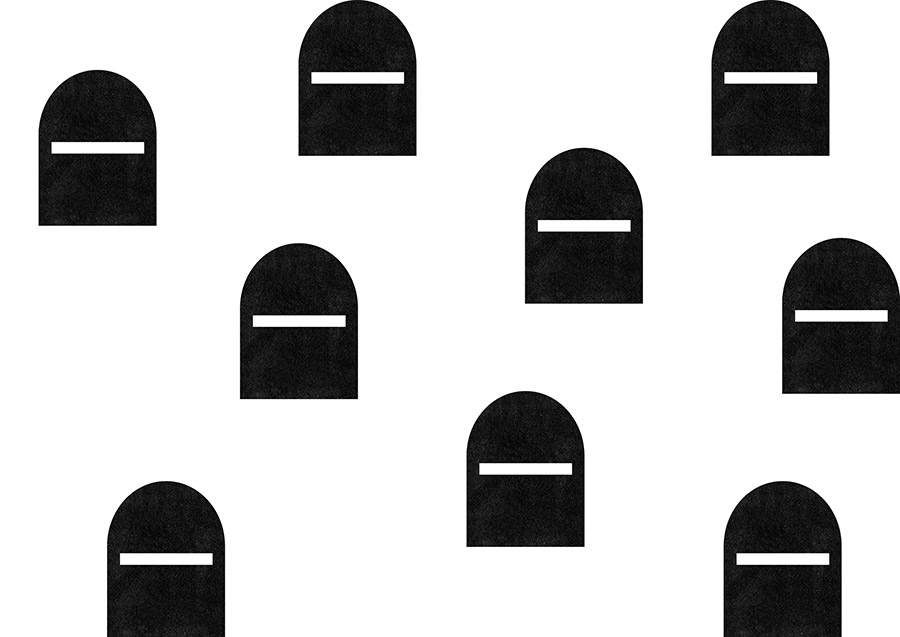

Et l’on peut, certes, comme habitué des lieux, trouver cela banal. Mais nous ne sommes pas tous des habitués de ces lieux, et cette banalité n’est pas un sentiment largement partagé. Et quand bien même un sentiment de banalité peut accueillir tous ces bricolages qui accompagnent et soutiennent la carrière posthume des défunts, il n’en reste pas moins que ces inventions rendent visibles la manière dont nous soutenons, où nous instaurons la vie des morts. J’ai reçu, peu de temps après la publication de mon livre un mail qui me racontait que des parents avaient eu l’idée d’accrocher une boîte aux lettres sur la tombe de leur fille Juliette. De ce fait, la vie sociale de Juliette continue, sur un mode nouveau, et sous la protection de ses parents. Sans doute est-ce banal pour ce fossoyeur, mais cela l’est beaucoup moins pour moi et certainement pour ceux qui déposent des lettres dans cette boîte.

S : Vous défendez l’idée que les morts « prolifèrent » et « remuent » – dans tous les sens du terme. Toutes ces pierres tombales, massives, inébranlables, immuables, qui s’apparentent parfois à de véritables « immeubles », s’imposeraient alors comme de très indignes monuments aux morts ? La tombe des rois mages, que vous citez dans une note de bas de page et qui existe en plusieurs centaines d’exemplaires dans le monde, comme atomisée, à l’état gazeux d’une certaine manière, sème peut-être le trouble dans ce schéma…

VD : Peut-être faut-il justement un socle qui accroche, qui attache les morts à la terre, et qui, de ce fait, donne un lieu stable à partir duquel ils peuvent continuer leurs voyages dans nos vies. Un lieu qui dit : il ou elle n’est plus ici ; mais il ou elle est encore là.

Quant aux rois mages, ils partagent le destin de tous ceux dont le corps est devenu relique. Par les fragments de leurs corps qui se sont distribués, ils se sont multipliés, et ont acquis une forme d’ubiquité qui n’est d’ailleurs pas sans analogie avec les organes qui font l’objet d’un don pour sauver une vie.

Non seulement du fait de leur ubiquité – ils vivent en plusieurs lieux, en petits morceaux – mais également si on considère leur puissance vitalisatrice et métamorphique – ils transforment ceux qu’ils touchent. Ils y ressemblent d’autant plus si l’on considère les doutes et les incertitudes que reliques et organes greffés suscitent sur la question de leur origine. Umberto Eco dans Storia delle terre e dei luoghi leggendari (Histoire des terres et des lieux légendaires) raconte qu’il y a des centaines de tombes qui disent avoir quelques restes, un doigt, un cartilage d’un des rois mages. Il conclut joliment en disant : « Pèlerins durant la vie, les trois rois sont devenus vagabonds post-mortem, créant leurs multiples cénotaphes ».

S : « Partout où les morts sont actifs, il y a désignation d’un lieu », écrivez-vous. Si elle ne s’attarde pas dans les allées des cimetières, votre recherche nous conduit plus volontiers sur un plateau de danse, entre les rayonnages d’une garde-robe ou ceux d’une cuisine et même au sein d’un cabinet de podologie ! En quoi les morts peuvent-ils être considérés, ainsi que vous le soutenez, comme de très inventifs géographes qui « dessinent d’autres chemins, d’autres frontières, d’autres espaces » ?

VD : La question essentielle qui a traversé mon enquête est celle du milieu. Le milieu c’est à la fois un lieu qui accueille, dans lequel des êtres peuvent vivre et trouver ce qui leur est nécessaire pour continuer leur existence, et c’est à la fois un lieu où l’on peut commencer le travail non pas de deuil, mais le travail que le philosophe Étienne Souriau appelle d’instauration : établir des relations, trouver des modes d’adresse, continuer à « s’entretenir » au sens de la conversation mais aussi au sens de « s’entre-tenir ».

La question du milieu, dans ce cas, est une question pratique qui se pose toujours, sous une forme ou une autre, pour ceux qui restent. Elle commence souvent avec un problème, auquel un grand nombre de ceux qu’un mort laisse s’efforcera de répondre : où est-il ? Il faut situer le mort, c’est-à-dire lui « faire » une place. Le « ici » s’est vidé, il faut construire le « là ». Ceux qui apprennent à entretenir les rapports avec leurs morts assument donc bien un travail, qui n’a rien à voir avec le travail du deuil. Il faut trouver une place, de multiples manières, et dans la très grande diversité de significations que peut prendre le mot « place ».

Avant d’être instaurés, et pour pouvoir l’être, les morts doivent être installés.

La première question que posent les disparus ne s’inscrit dès lors pas dans le temps mais dans l’espace. C’est vrai que la question du temps est souvent évoquée, « on ne le verra plus jamais », « il repose en paix pour l’éternité », « il ne sera plus jamais à nos côtés » et que la conjugaison au passé semble devoir s’imposer. Mais cette question se pose beaucoup moins souvent, et avec beaucoup moins d’hésitation que celle de savoir où sont les morts. On n’a cessé au cours de notre histoire – et l’invention du Purgatoire n’en est qu’un épisode –, de chercher un endroit où les loger, où les abriter, d’où peut continuer la conversation. Partout où les morts sont actifs, il y a la désignation d’un lieu. Les annonces mortuaires sont à cet égard exemplaires, je n’en citerai que deux, glanées dans la nécrologie : « Si regarder en arrière te donne du chagrin et regarder en avant t’inspire de l’inquiétude, alors regarde à côté de toi : je serai toujours là » ou encore, « Ce n’est pas parce que je pars que je m’en vais ».

Il faut trouver une place, ce qui veut dire également, il faut leur faire une place. Les morts nous obligent à nous déplacer. C’est ce qui conduit le philosophe Thibault De Meyer à proposer de comprendre tout autrement l’idée communément admise selon laquelle les morts « font de la place » en permettant à d’autres vivants de trouver la leur. Il faut, dit-il, rendre à cette idée son sens le plus actif : les morts font de la place au sens où ils dessinent de nouveaux territoires . Non seulement les morts posent aux vivants des problèmes géographiques – situer des lieux, inventer des places –, mais ce sont, à la lettre, des géographes. Ils dessinent d’autres routes, d’autres chemins, d’autres frontières, d’autres espaces. Ces « déplacements » auxquels les morts nous invitent sont d’autant plus manifestes qu’en nous obligeant à nous interroger sur leur place, ils nous conduisent à questionner et à remettre en cause les nôtres.

S : Dans le cabinet de curiosités mortuaires que vous construisez, page après page, on trouve « des postes de radio ou des lumières qui s’allument, des réveille-matin qui prennent des initiatives, des objets jusque-là en panne et qui se remettent à fonctionner ». En ce sens, les morts seraient aussi de très ingénieux designers d’objets. Dès leurs premières heures d’existence, vous le rappelez, des inventions telles que le télégraphe, le téléphone, le phonographe ou même la gazinière ont été mises au service des morts ou investies par ceux-ci. Nos objets domestiques peuvent être conçus comme des « opérateurs techniques de disponibilité ». Il faudrait, notez-vous encore, « apprendre à reconnaître aux objets leur potentiel pour orchestrer de nouvelles manières de penser et d’appréhender » la mort, les morts. Qu’entendez-vous par là plus précisément ?

VD : On renvoie souvent, pour expliquer par exemple le succès du spiritisme, à l’usage de nouvelles techniques, et plus précisément des techniques de communication. Pour le XIXe siècle, l’invention du télégraphe selon certains, celle du téléphone ou du phonographe selon d’autres, parce qu’ils dissocient le message ou le son de celui qui le produit, auraient encouragé l’idée qu’il était possible de mettre « deux mondes » en contact et de les faire communiquer. Le milieu ouvre des possibles, il ne le détermine pas. C’est cette perspective qui conduit les spectro-géographes Julian Holloway et James Kneale à suggérer aux chercheurs d’apprendre à reconnaître aux objets leur potentiel pour orchestrer de nouvelles manières de penser et d’appréhender .

Je crois que ces géographes touchent là un point essentiel. J’ai toutefois préféré un autre terme à ceux qu’ils emploient, un terme plus indéterminé : ce sont des modifications des « sentir » qui sont en jeu.

Car ces inventions n’affectent pas seulement des façons de penser et d’appréhender des objets, elles modifient les sensibilités, elles nourrissent d’autres formes de disponibilité, elles engagent à cultiver d’autres rapports avec soi-même et avec le monde et à devenir sensible à d’autres choses et à d’autres expériences.

Elles offrent peut-être une capacité nouvelle à sentir des présences, là où, à d’autres moments, ces capacités sont affaiblies, ou non nourries. C’est d’une écologie des sentir dont la question des milieux a besoin, et c’est en ces termes, je crois, que le problème doit être pensé. Ainsi, pour donner un exemple, la romancière Jeannette Winterson écrit dans un de ses romans (Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?) que le gaz naturel aurait, en Angleterre, contribué à la disparition des fantômes. Le gaz naturel y a en effet remplacé le gaz produit à base de charbon, et dont la teneur en monoxyde de carbone très élevée pouvait, dit-elle, provoquer des hallucinations. Mais n’y aurait-il pas intérêt à opter pour un terme plus neutre, comme celui d’états de conscience modifiés ? Ce terme désignerait alors, toujours de manière très neutre, la capacité de voir ou de sentir ce que d’autres ne perçoivent pas ou ne sentent pas. Ce qui m’invite à me souvenir qu’une enquête récente auprès de ce qu’on appelle le « tout venant » et demandant à ces personnes si elles entendent des voix ou voient des choses que les autres ne voient pas, a reporté que statistiquement, ceux qui connaissent ce genre d’expériences ont des dons reconnus en musique, en art et en poésie. Cette précision me semble importante, car elle nous invite justement à essayer de penser sur le mode écologique qui me semble pouvoir rendre compte de ces expériences sans les affaiblir : si le fait d’entendre, de sentir ou de voir des choses qui sont usuellement non perçues par la majorité relève d’un don, d’un talent, on peut imaginer que ces capacités perceptives, cette disponibilité sont liées au fait d’apprendre à les cultiver.

S : « Les morts font circuler les biens, c’est là le témoignage le plus concret de leur générosité. » avancez-vous. « Ils font bifurquer les choses. Ils les sortent de leurs habitudes car les choses, on le sait, ont des habitudes ». En plus d’être géographes, les morts seraient aussi de fins logisticiens, des agenceurs d’intérieurs ?

VD : Tout d’abord, l’évidence même de cette circulation : l’héritage va constituer un premier don, qu’il soit encadré de manière légale ou plus personnel, avec la possibilité dans ce cas de non seulement donner, mais peut-être même demander à celui qui hérite de prendre soin du don. Je viens de lire à cet égard le travail très intéressant de Octave Debary qui interroge les dispositifs de brocante, là où des objets reçoivent et offrent une forme de continuité biographique, et où l’on peut remarquer que la réticence à jeter ne tient pas seulement à une volonté de non gaspillage, mais au fait que l’objet en quelque sorte est porteur des attachements de celui qui en a été propriétaire, et qu’il donne en quelque sorte une forme de continuité à cet attachement. Le vendre, même pour presque rien, plutôt que le jeter, le faire circuler, est une façon de prolonger une relation, une présence vivante, de continuer à offrir à l’objet une attention, à la place de celui qui n’est plus, et qui prolonge son attention. D’une certaine manière, ces objets témoignent dès lors de nos capacités d’« attention conjointe » avec un être qui n’est plus, comme une « délégation d’attention » : on accepte de prendre en charge ce que j’appellerais un « suivi d’attention » qui prolonge d’une certaine manière la présence de celui qui n’est plus. Il s’agit alors également d’une procédure de refus d’oubli, de résistance à l’oubli, mais par délégation de l’attention, de l’attachement ou du soin à l’objet.

Mais la circulation des biens également peut prendre la figure de la générosité, et l’on peut retrouver, ça et là, des rituels qui assurent cette circulation généreuse. C’est dans cette perspective que je relirais la transformation de cette coutume qui a consisté (et qui consiste toujours) à veiller à ce que le mort emporte avec lui un ou des objets significatifs – significatifs pour lui ou pour ceux qui restent. Il s’agit là, évidemment, de la générosité des vivants à l’égard des morts. Mais les variations de cette coutume les autorisent, eux aussi, à se mettre à l’autre bout de la chaîne du partage des biens. Dans les années quarante, en Roumanie, dans certaines localités transylvaines, des objets dont on pensait qu’ils pourraient manquer sont envoyés au disparu par l’entremise du défunt suivant. Parfois même des choses pour plusieurs personnes pouvaient être confiées à ce dernier, qui se trouvait à emporter avec lui une pipe, de l’alcool, des lunettes, un jouet pour un enfant… Il arrivait d’ailleurs que le nombre d’objets dépassant les possibilités du cercueil, on place alors un coffre à ses côtés.

Les vivants veillent donc à ce que les morts veillent sur les morts.

Une variation de cette coutume a conféré une autre utilité à ces derniers et a allongé le réseau des solidarités entre ici et là-bas : si un défunt manque de quelque chose, il faut, selon cette variante, le donner à un vivant qui pourrait en avoir besoin. Ce ne sont plus des morts passeurs, mais plutôt des morts activateurs de liens et d’échanges de dons. Le roman La maison de l’âme de Chantal Deltenre évoque la résurgence de cette pratique à la suite des destructions massives provoquées par le plan de systématisation de l’ancien régime communiste. Ce plan a non seulement contraint les personnes à tout quitter, à raser leur maison et à aller vivre dans des immeubles à appartements, mais a fait de nombreuses victimes, des personnes ne pouvant survivre à une rupture d’une telle violence de leur vie. La maison de l’âme est le rituel par lequel les personnes ayant perdu un proche offrent à des étrangers ou à des gens de passage de quoi abriter, nourrir, vêtir et parer l’âme du défunt (voire, pour les très prévoyants, la sienne propre). « La robe que vous portez, vous aimeriez la retrouver dans votre maison d’en haut ou bien la donner à une défunte proche à qui elle irait bien. Vous croisez une voisine, voire même une inconnue dans votre quartier ou votre immeuble, vous l’invitez et lui proposez la robe après vous être assurée qu’elle l’aime et qu’elle la portera. C’est une condition essentielle du don : qu’il soit bien reçu » . Les victimes du plan de systématisation, tenaillées par des rêves d’âmes errantes d’autres victimes manquant de tout et leur réclamant de quoi se nourrir, se couvrir, dormir, ces personnes à qui on avait déjà tout pris, donnaient à d’autres tout ce dont l’âme qui les hantait avait besoin.

S : Le fossoyeur du Père Lachaise que nous avons rencontré nous faisait remarquer que la tombe d’Allan Kardec, le fondateur du spiritisme, était aujourd’hui l’une des plus attractives du cimetière. L’émergence du dispositif spirite, vous insistez sur ce point, a très précisément lieu au moment du développement de la machine industrielle. Le spiritisme offrait alors un moyen de résistance à la rationalisation effrénée du monde. Pour les besoins de votre enquête, vous avez vous-même assisté à des séances spiritistes et échangé avec une « clairvoyante ». Qu’avez-vous appris au sein de ces cercles, aujourd’hui ?

VD : Ce qui m’a intéressée, c’est le dispositif. Que fait-il ? Que fait-il faire surtout ? Il y a d’abord une dimension du dispositif qui fait écho à l’histoire même du spiritisme. Le dispositif spirite est un dispositif de résistance. Il l’a d’abord été à l’égard de l’institution religieuse, et il l’a été également à l’égard du positivisme scientiste. L’historien Jay Winter le compare de manière intéressante aux apparitions de la Vierge dans la religion populaire. Ces apparitions ont pu constituer un réquisitoire contre l’indifférence et l’éloignement du clergé. De fait, un an après que le pape Pie IX ait proclamé la doctrine de l’infaillibilité pontificale, en 1871, cinq enfants de famille paysanne, à Pontmain dans l’ouest de la France, voient la vierge et reçoivent son message. En d’autres termes, « un groupe d’enfants quelconques se frayaient un chemin vers le divin, et le divin venait à eux » .

Le mouvement spirite peut faire l’objet d’une lecture similaire. Non seulement sa doctrine va contredire de nombreux dogmes de l’Église, mais elle va encourager des pratiques que celle-ci réprouve, et notamment le contact non réglementé avec les défunts. Mais ce n’est pas le seul motif de résistance.

Le dispositif spirite traduit aujourd’hui une résistance aux théories psychologiques dominantes de la personne et du deuil.

D’une part, la théorie de l’esprit qui conduit le dispositif rompt avec les théories dominantes – la théorie de l’esprit qui domine dans notre culture et que sous-tend notre conception de la personne, affirme que notre esprit est en quelque sorte imperméable aux autres esprits. Pour le dire très simplement, si vous entendez quelqu’un d’autre parler dans votre tête, c’est le signe que vous avez rompu avec la théorie de l’esprit dominante. D’autre part, le deuil ne signifie plus rupture, mais au contraire, aménagement et intensification des relations, processus dans lequel le mort est activement impliqué. La rupture avec la théorie de l’esprit s’opère d’abord au travers de la pratique du medium. Il est habité par un autre être dont il relaie les intentions. Il y a quelqu’un qui parle en lui et qui le fait parler. Ensuite, le medium ne cesse d’explorer ce que l’anthropologue Maurice Bloch appelle les brèches dans l’opposition de l’être et du non-être, et il le fait doublement : non seulement en convoquant un mort, le faisant passer de non-être à être, mais en se situant lui-même dans ces brèches, dans la mesure où sa personne doit s’effacer pour laisser le mort l’« agir ». Il n’est donc pas étonnant que nombre de médiums aient fait l’objet d’accusation d’hystérie ou d’autres diagnostics de troubles mentaux. Ils sont une contradiction vivante à ce qui, selon la norme, définit le psychisme et le répertoire acceptable de ses facultés.

Ensuite, le dispositif des séances lui-même m’a semblé pouvoir recevoir une lecture en termes de ce qu’il fait faire aux endeuillés.

Le dispositif spirite est un dispositif qui prend soin des morts et des vivants, et qui le fait sur le mode le plus écologique, le plus agencé ; il délègue aux uns le soin des autres, et réciproquement.

C’est, dans cette perspective, un dispositif thérapeutique. On insiste souvent sur le fait que les pratiques spirites ont une valeur consolatrice. Elle l’ont eue, et l’ont toujours. Non seulement la vision sur laquelle elles se reposaient constituait une promesse de retrouver ceux qu’on aime, mais elle permettait, pour soi-même, d’espérer un avenir post-mortem un peu moins sombre que le néant, avec en outre la possibilité d’un progrès. Mais le fait d’assister aux séances a rendu perceptible le fait qu’il s’agit d’un dispositif de techniques très élaboré. D’abord, il y a un support social identifiable, le fait que le collectif des vivants soit, du moins dans le temps de la rencontre, présent et chaleureux, à l’écoute et intéressé. Le support qu’apportent les morts n’est toutefois pas à négliger. Les vivants qui viennent chercher des messages et qui en reçoivent sont véritablement « revitalisés ». Ce qui me fait dire que les morts « re-suscitent ». D’abord, ils engagent très souvent à re-fabriquer le passé au présent. Ce sera par exemple le cas lorsque le message s’organise autour de la rancune et du ressentiment. Il reste souvent quelque chose qui n’a pas été fait, qui n’a pas été dit, qui n’a pas été compris.

Nombre de ceux qui ont perdu quelqu’un connaissent le travail redoutable de la machine à fabriquer des remords que la mort installe chez l’endeuillé.

On n’a pas pris le temps, on s’est énervé trop vite parce qu’il devenait vieux ou qu’elle était malade, on n’a pas dit au revoir, on n’était pas là quand il le fallait, on s’est irrité, on n’a pas dit qu’on l’aimait. La culpabilité, dans ces séances, ne cesse d’être déplacée, rejouée, redistribuée. Cela prendra de multiples formes. C’est le mort qui n’a pas dit ou fait ce qu’il fallait, et c’est lui qui n’a pas su dire au revoir. Il savait qu’on l’aimait. Et c’est lui qui vient demander qu’on lui pardonne. La mort n’empêche pas la résolution de conflits restés irrésolus. Bien au contraire. Les morts prennent une part active, qu’ils n’ont pu assumer de leur vivant, parfois, ils s’en expliquent, toujours ils viennent demander, activement, au vivant de leur pardonner. Ensuite, ils transmettent leur affection. Il s’agit d’un dispositif qui non seulement assurent aux vivants que les morts sont encore attentifs à leur égard, mais qui concrètement souvent les remet dans une position active et les encourage à renouer avec le fil de la vie et, le plus souvent, celui de la joie. Ainsi, par exemple, témoigne de cette volonté de remettre les vivants dans une position active et qui, en même temps, instaure le contact possible, une endeuillée demande à Michèle, la médium, au moment où la conversation, par son entremise, s’achève « dites-lui que je l’aime », ce à quoi cette dernière lui répondra : « dites-le lui vous-même ». Ce que font chacun de ces moments, c’est rendre les morts présents, bien entendu, mais c’est surtout construire l’expérience de la présence sur un mode différent, et non passif. Il s’agit là d’un geste thérapeutique central dans ce dispositif.

S : Votre ouvrage fait très souvent référence à l’Islande. En quoi cette zone du globe, que vous qualifiez même « d’exemplaire », s’affirme-t-elle comme un « bon milieu » tant pour ceux qui ont disparu que pour ceux qui restent ? Le cas de la Roumanie revient également régulièrement sous votre plume. Pourrions-nous, devrions-nous nous inspirer de ces cultures pour améliorer nos rapports aux morts ?

VD : L’Islande est ce qu’on peut considérer comme un « bon milieu ». En témoigne ce que l’anthropologue Christophe Pons dit du sentiment de banalité des échanges entre les défunts et ceux qui restent. C’est un milieu où ces relations se cultivent, s’honorent, où l’on peut, par exemple faire la différence entre un bon et un mauvais médium – en sachant également que le rejet dont ils sont l’objet ailleurs, encourage la multiplication des charlatans. Le bon milieu que constituent les pratiques culturelles en Islande est celui où les personnes peuvent, sans risquer l’ironie ou le diagnostic de pathologie, évoquer ces relations. Bien sûr, cela se discute, certains ne sont pas d’accord, disent ne pas croire, ou ne pas vouloir croire à la possibilité de brouiller les frontières entre les deux mondes. Parfois même sur le mode paradoxal le plus étonnant, comme cette jeune femme dont Christophe Pons évoque la réaction, alors que sa famille est confrontée à un défunt envahissant :

« Je n’en sais rien et je ne veux pas le savoir ! Je n’y crois pas et je ne veux pas y croire ! Quand cette chose vient, il ne faut pas qu’elle prenne le dessus. Alors moi, je panique, je crie, juste pour la renvoyer là d’où elle vient ! »

La pluralité ouverte et ouvertement débattue – parfois, on vient de le voir, au sein d’un même discours –, dans des échanges culturellement admis, indique qu’on a affaire à un milieu « non malsain », où les possibilités de débats restent ouvertes, sur un mode non polémique, c’est-à-dire sur un mode qui ne passe pas par la disqualification immédiate des autres positions. Le milieu dans lequel nous vivons ne présente pas cette « flexibilité », cette possibilité polyphonique : les positions d’« enchantement » et de « désenchantement » sont souvent présentées comme beaucoup plus polarisées et rigides. Ce fut d’ailleurs une des très belle surprises de mon enquête : découvrir que les personnes qui continuent d’entretenir des relations avec leurs morts ne se situent pas du tout aux extrêmes de cette polarisation entre discours « rationaliste » et discours « magique », mais au contraire, hésitent, multiplient les hypothèses, et le font grâce à un véritable travail de la pensée. Mais elles savent que ce qu’elles font et pensent est difficilement partageable, et ne sera pas bien accueilli, ou plus précisément, fera l’objet de malentendu et de disqualification.

Je ne pense toutefois pas qu’il s’agisse de nous inspirer de ces cultures, on n’importe pas facilement des conditions historiques favorables ! En revanche, s’intéresser à la manière dont nos sciences humaines jouent un rôle non négligeable dans la création d’un mauvais milieu, notamment lorsqu’elles qualifient de « croyances » les expériences de ces personnes, ou lorsqu’elles décident d’en expliquer la prétendue « anomalie » en invoquant des raisons qui relèvent de la pathologie ou des crises : montée de l’irrationalité, crises diverses, voire refoulement ou déni de la mort au niveau collectif ; perte des repères, désordre mental, déni de deuil,… au niveau individuel.

On trouve toujours des « mauvaises » causes pour rendre compte de l’émergence de ces phénomènes hors contrôle, là où le progrès de la rationalité se justifierait quant à lui selon l’ordre des bonnes raisons.

Déterminer les causes de ce qui se définit comme une déviance par rapport à la raison, une anomalie eu égard au fonds commun de rationalité hérité des Lumières, une « résistance à la modernité », ne peut espérer d’autres conséquences, d’autres effets, que celui d’appauvrir ce qui se voit ainsi désigné et expliqué, et de contribuer à l’empoisonnement du milieu. Alors, plutôt que s’inspirer d’autres cultures, ce que nous pouvons souhaiter, c’est nous inspirer de certains praticiens des sciences humaines qui ont rompu avec le régime de la croyance, des praticiens tels Elisabeth Claverie, Jeanne Favret-Saada, Christine Bergé, Bruno Latour, Magali Molinié, et bien d’autres encore, qui ont appris à penser avec ceux qu’ils ou elles interrogeaient, et à, je cite ici Élisabeth Claverie, suivre la manière dont « les acteurs font le partage entre ce qu’ils considèrent comme réel ou non », sans déterminer, arbitrairement et comme par réflexe, ce qui devrait être considéré comme réel.

Vinciane Despret, Au bonheur des morts : récits de ceux qui restent, La Découverte, 2015. Parution prochaine en poche.