L’artiste et poète Franck Leibovici décompose les discours institutionnels et médiatiques et les transcrit en forme graphiques, plastiques et vocales. Entre 2008 et 2014, il crée un mini-opéra pour non-musiciens, une œuvre en dix séquences, mobilisant chacune un système de notation particulier et donnant lieu chaque fois à des partitions à interpréter par des chœurs de chanteurs et performeurs amateurs.

Le philosophe et critique d’art David Zerbib revient sur la séquence d’ouverture, le powell opera, composée autour d’une analyse du discours de l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell. Il démontre comment la mise en espace et en voix d’un discours préexistant peut devenir un outil de démontage des narrations politiques officielles.

Il y a un apparent paradoxe à ce que de jeunes artistes contemporains recourent au terme d’opéra pour nommer la catégorie d’œuvres à laquelle appartiennent certaines de leurs créations, qui peinent parfois à être seulement identifiées en tant qu’art. L’opéra n’est-il pas en effet le nom de l’œuvre majuscule, qui va jusqu’à se servir du mot générique – « œuvre » en latin et en italien - pour qualifier sa spécificité ? L’opéra a été « le grand œuvre », l’œuvre des œuvres, l’accomplissement esthétique de la synthèse des arts du spectacle, voir de tous les arts comme Richard Wagner l’envisageait à travers sa théorie de l’œuvre d’art total (Gesammtkunstwerk).

Cette conception totalisante, qui associe musique, danse, littérature et arts visuels n’est pas réservée aux limites de L’Anneau du Niebelung. Elle se retrouve notamment dans le travail de Bob Wilson, tout particulièrement dans son célèbre opéra de cinq heures Einstein on the Beach (1976), à ceci près que ce n’est plus chez lui un principe de synthèse qui réalise la totalisation, mais plutôt une logique d’assemblage éprouvée auparavant dans les formes du happening, et qui tend à fusionner non seulement les arts mais également l’art et le non art.

Mais que combine un artiste comme Franck Leibovici, pour ne citer qu’un exemple, lorsqu’il crée son mini opéra pour non-musiciens ? Cette œuvre constituée de dix séquences déployées entre 2008 et 2014 ne consiste pas en une composition destinée à la scène, créée à partir des langages propres à chacun des arts. Elle relève plutôt d’un travail de retraitement de documents issus de la réalité historique et sociale, dont l’information et les supports sont traduits dans des formes et selon des formats qui permettent la production d’une situation publique nouvelle. Celle-ci implique une mise en espace et engage la constitution d’un collectif appelé à l’activer. Quel sens doit-on donner dans ces conditions à la notion d’opéra ?

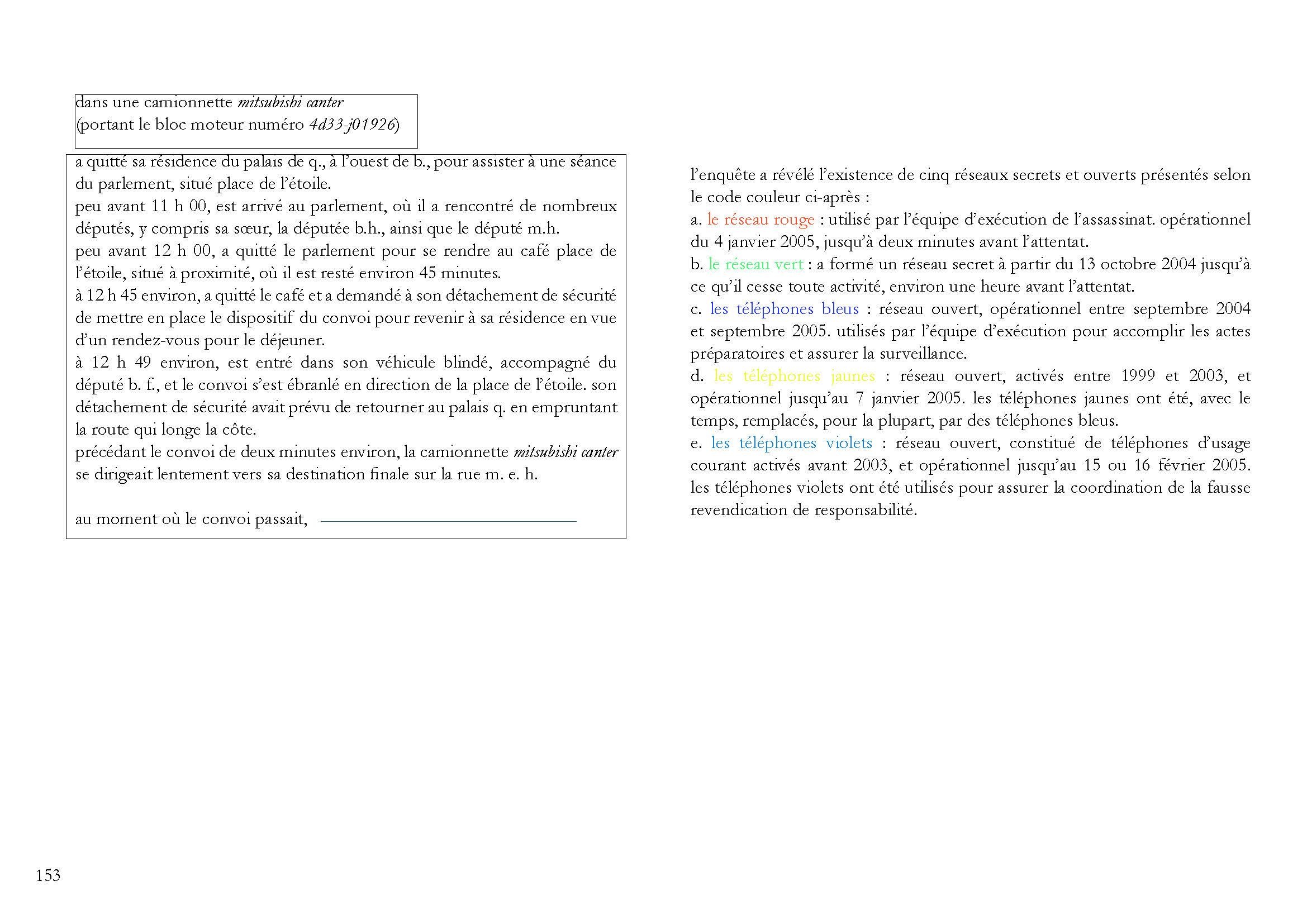

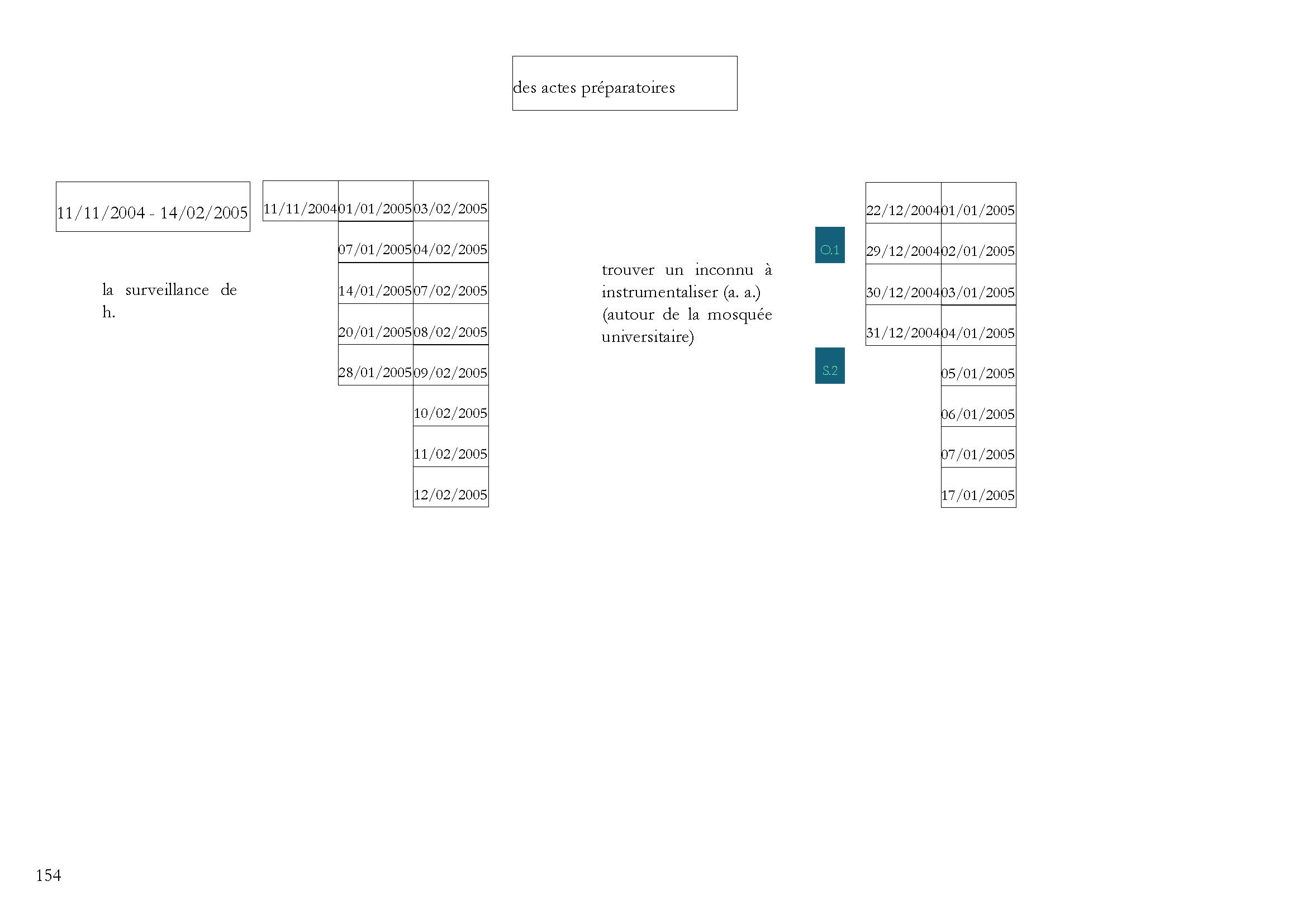

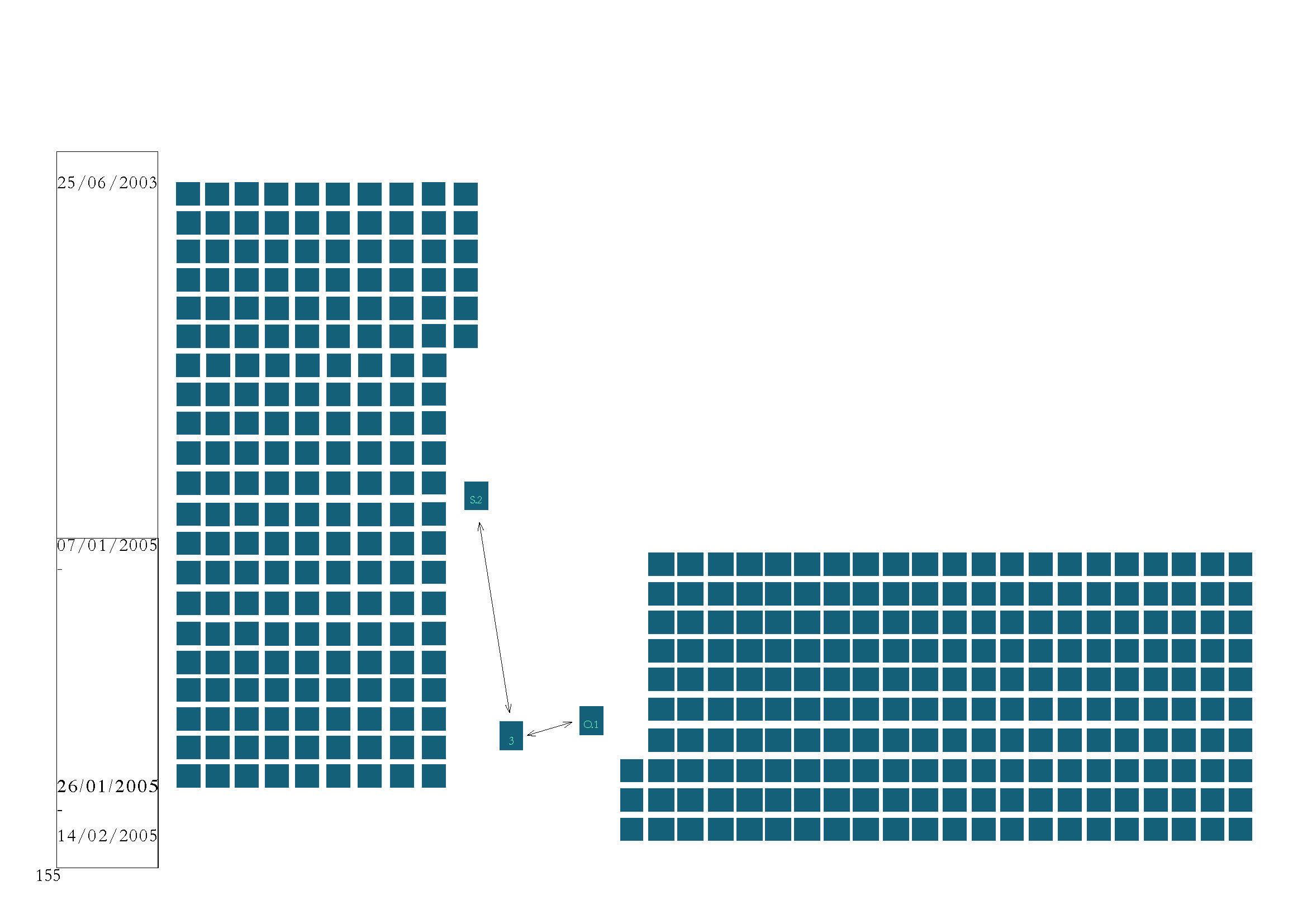

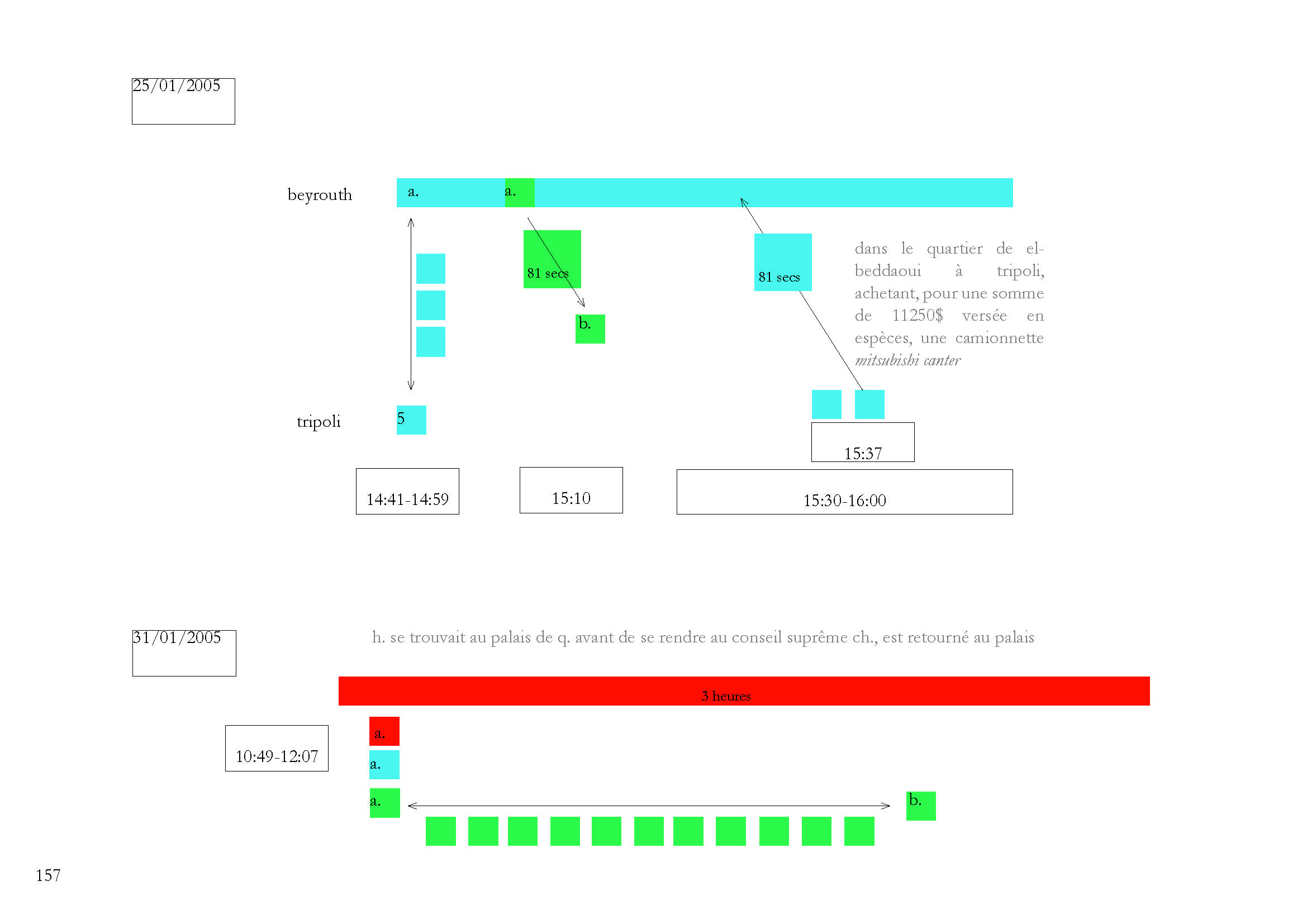

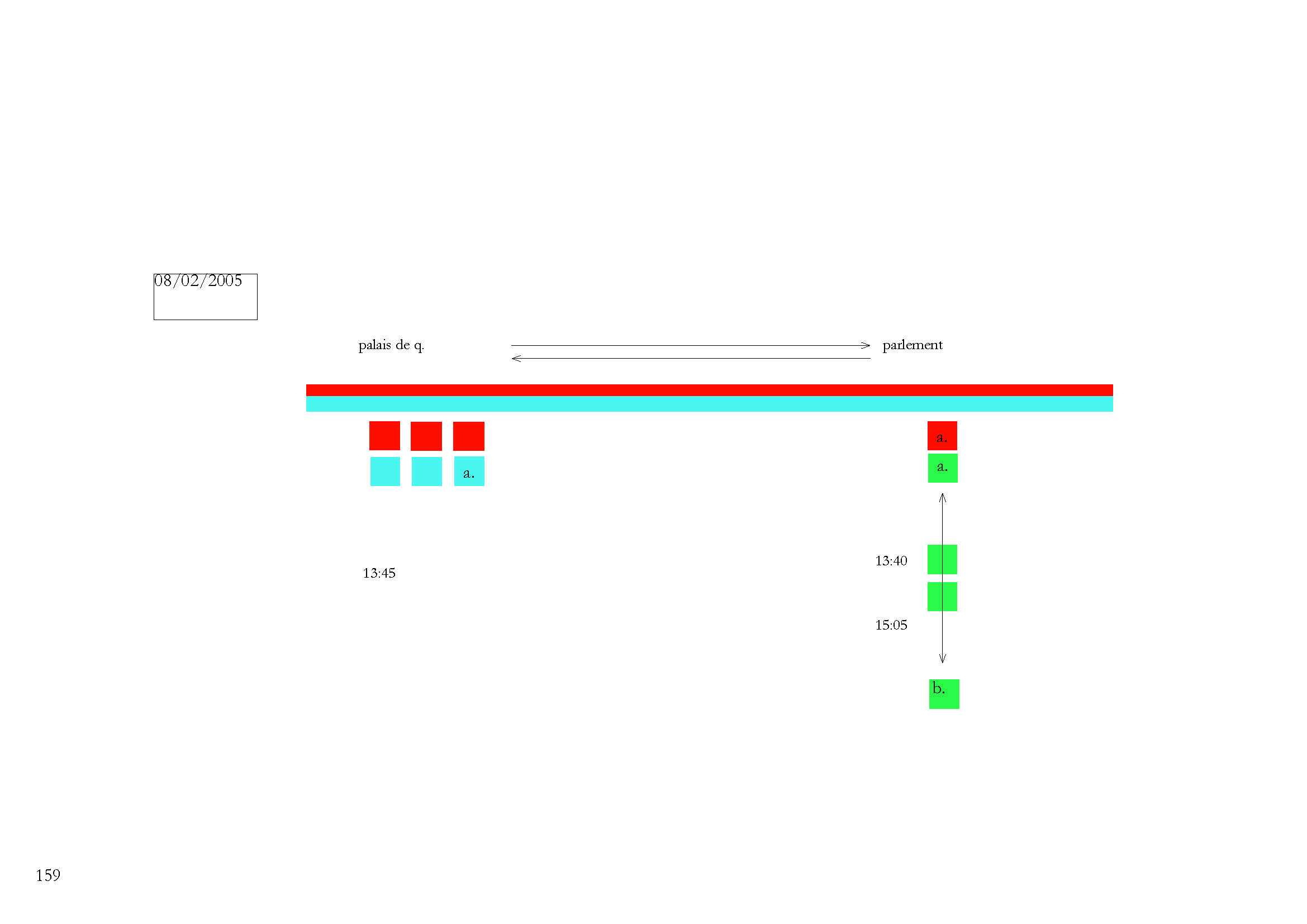

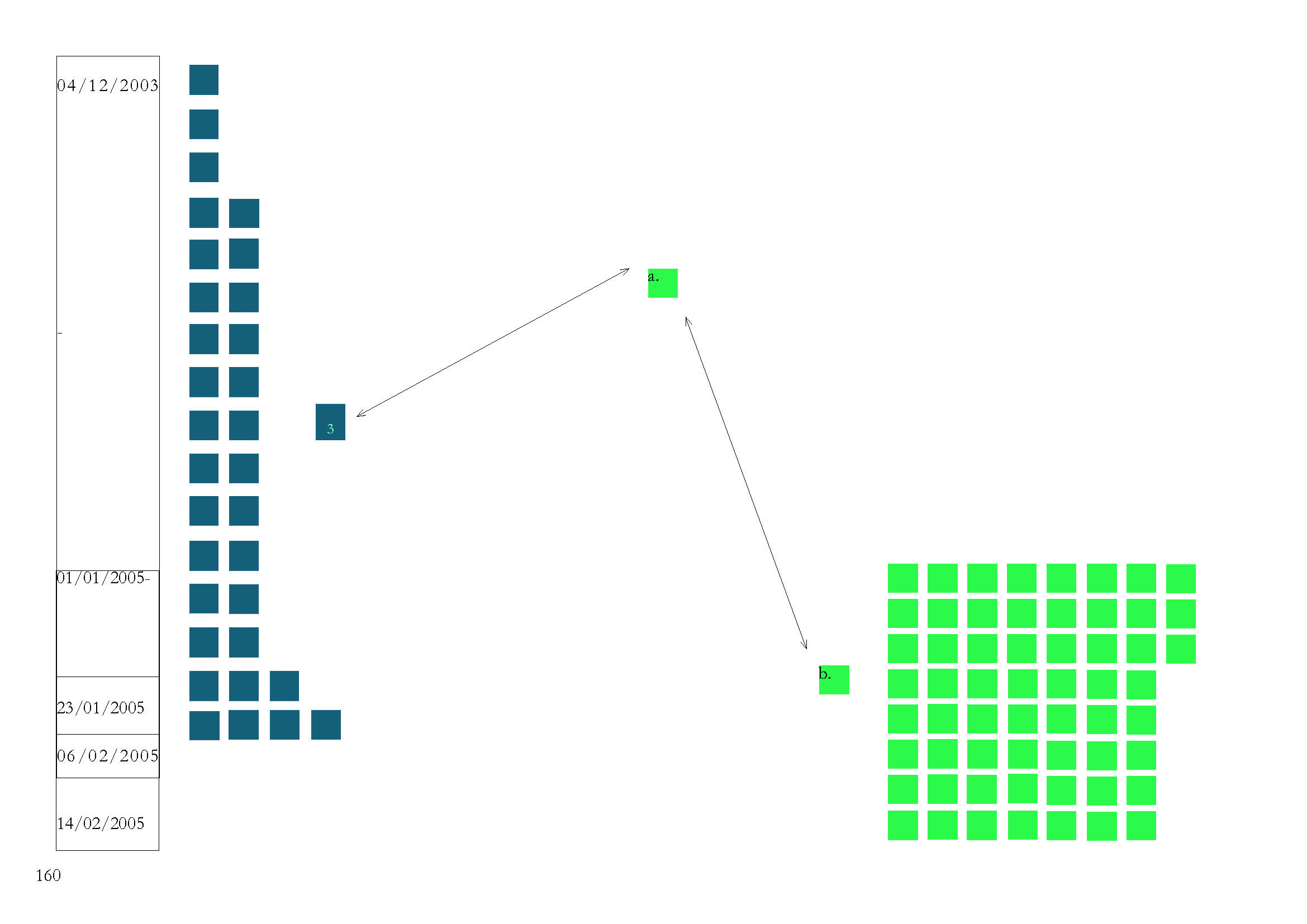

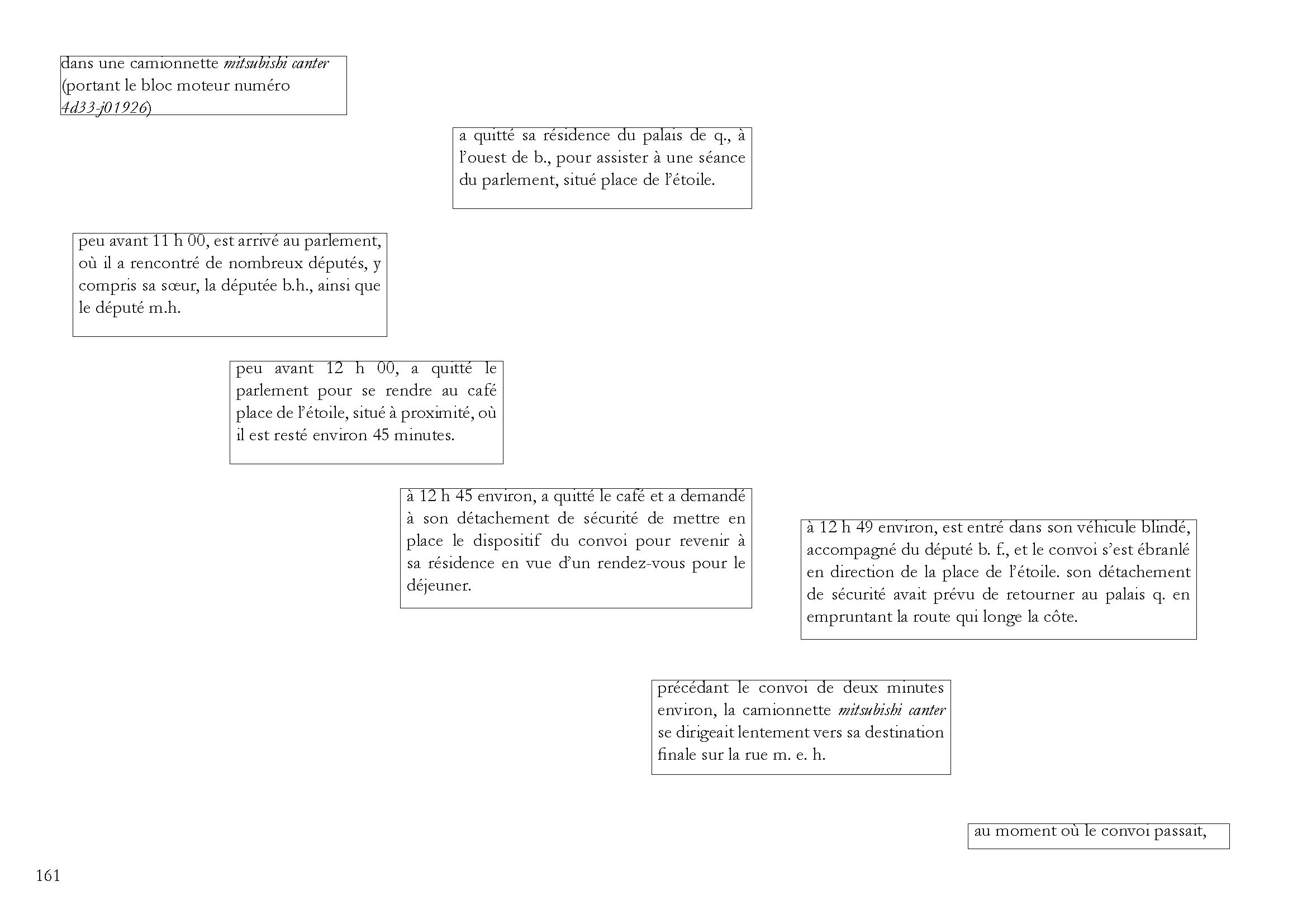

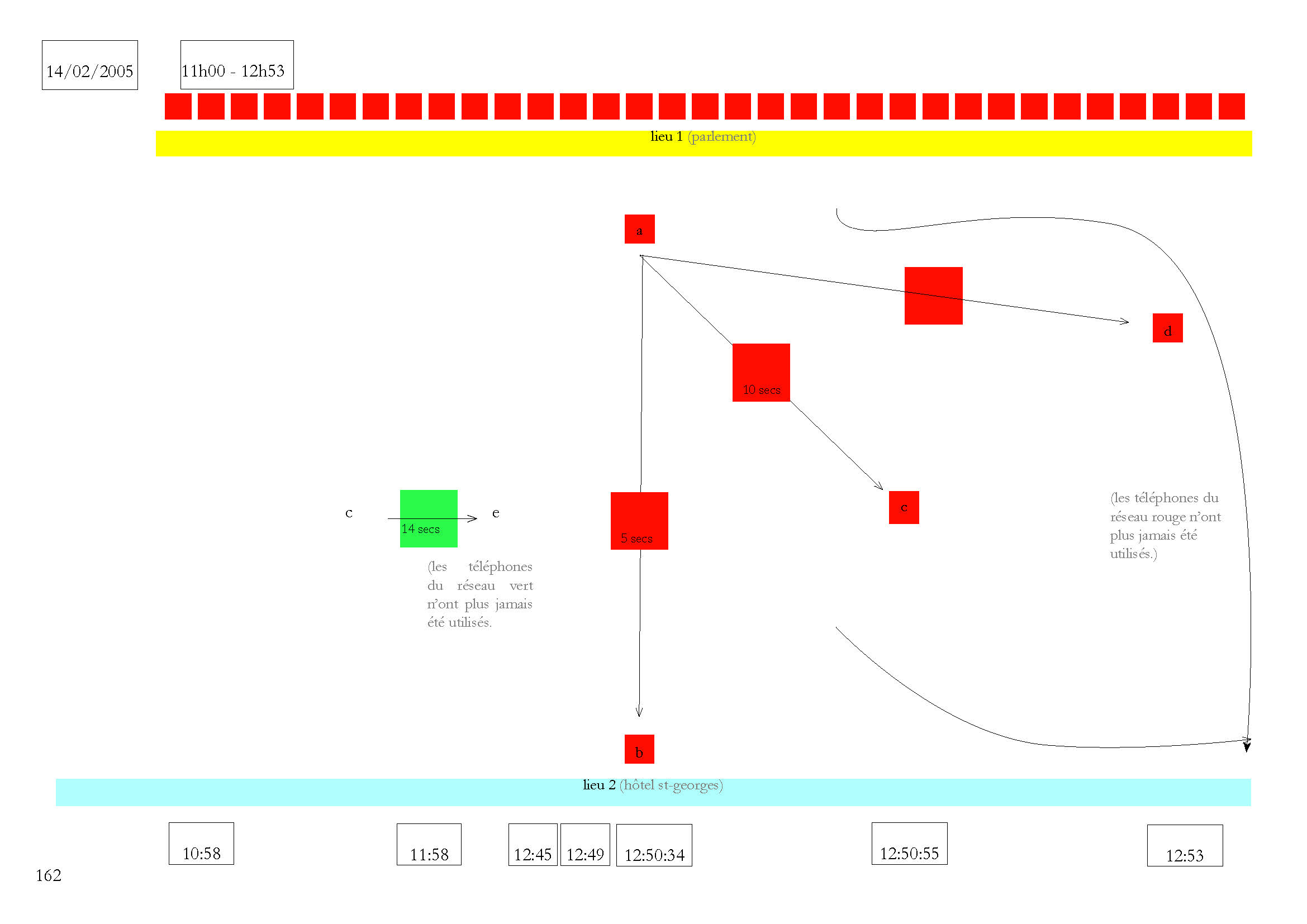

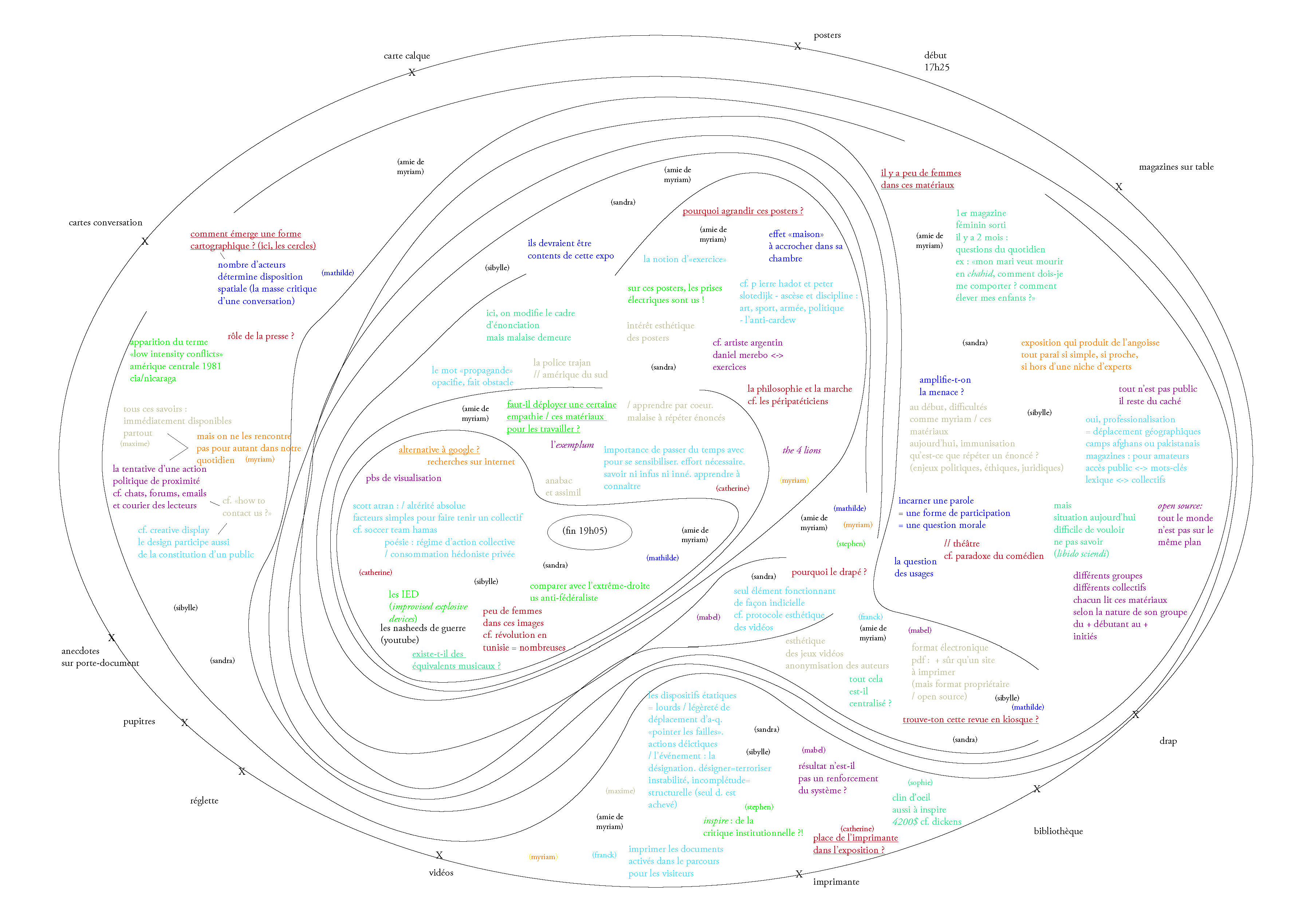

Franck Jeibovici, "bleu, rouge, vert, jaune, violet", séquence n°6 de Un mini-opéra pour non musiciens, 2013.

La partition est une datavisualisation des méta-données des conversations téléphoniques des groupes ayant monté l’assassinat de Rafic Hariri, premier ministre libanais en 2005.

Power-point opera

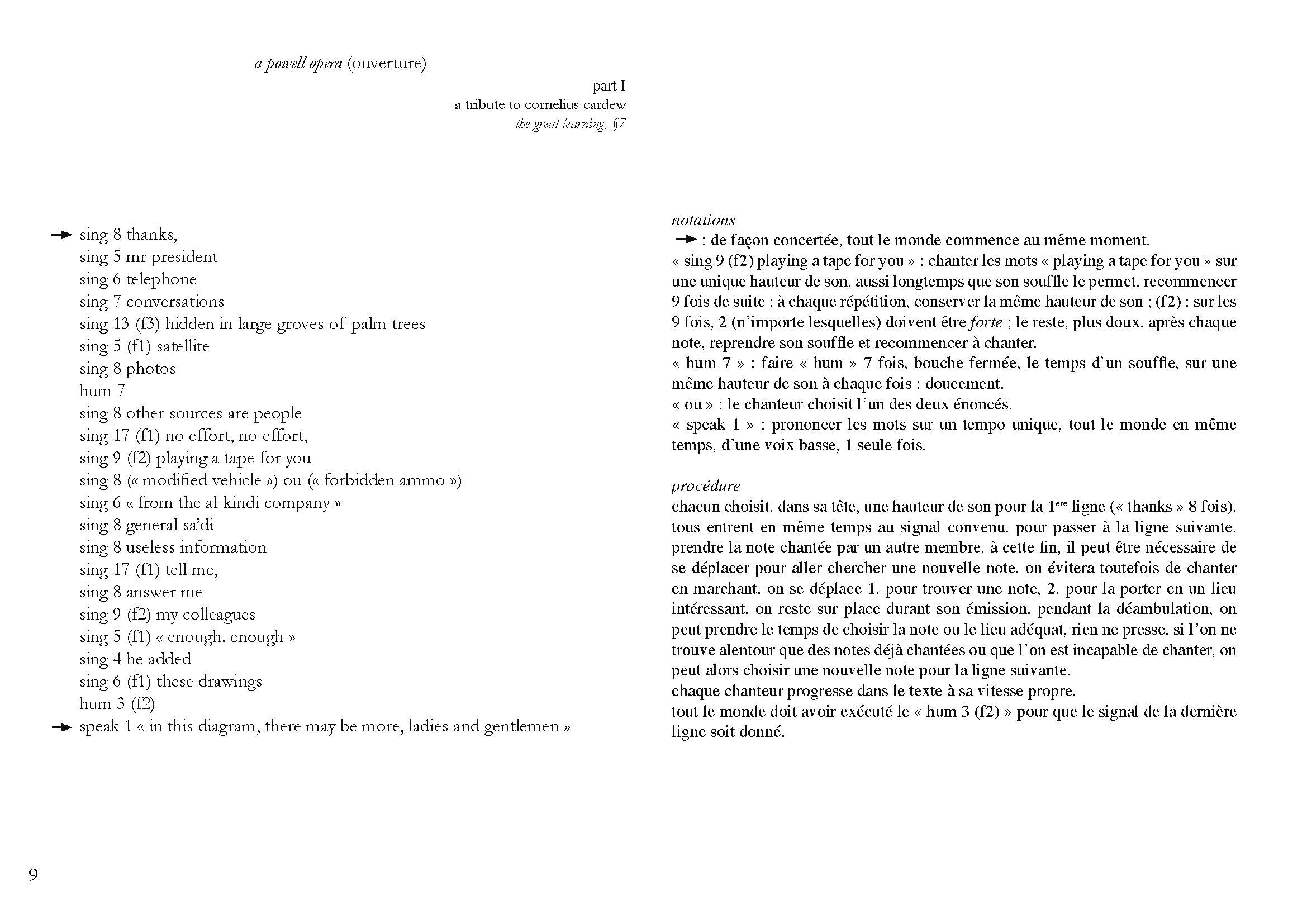

Dans la séquence d’ouverture de son mini-opéra intitulée powell opera, Franck Leibovici retraite le diaporama power-point utilisé par l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell lorsqu’en 2003 fut présentée publiquement la supposée preuve de possession par l’Irak d’armes de destruction massive. Ce document, et la rhétorique qu’il soutenait, contribuèrent à légitimer le déclenchement de la seconde guerre du Golfe, et l’on découvrit une fois les opérations militaires réalisées que la démonstration du secrétariat d’état américain était fallacieuse.

Sans attendre que s’effondre officiellement ce « régime de preuves » comme il le nomme, Franck Leibovici s’était saisi du discours qui le constituait, non pour en dénoncer le contenu sur la base de contre-arguments, ni pour en représenter les conséquences désastreuses dans un opéra tragique, qui aurait pu être à la guerre d’Irak ce que la pièce de théâtre La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux fut à la Seconde Guerre mondiale, une narration allégorique, critique et prophétique. Or l’artiste n’attribue pas de rôles pour incarner des vérités, ni ne convoque de virtuoses pour articuler texte, chant et musique. Il a envisagé au contraire le powell opera comme la mise à plat de toute représentation, le démontage de la narration, la désactivation de tous les rôles, la profanation littérale du grand œuvre au profit d’une « redistribution » de la parole même de Powell qu’il s’agit moins d’interpréter que de répéter et scander par bribes, partagées entre les voix d’un chœur amateur.

Franck Leibovici, Low intensity conflicts, un mini-opéra pour non musiciens, libretto, éditions MF, 2018.Cornelius Cardew, Stockhausen serves imperialism, Ubuclassics, p. 61 (nous soulignons ).

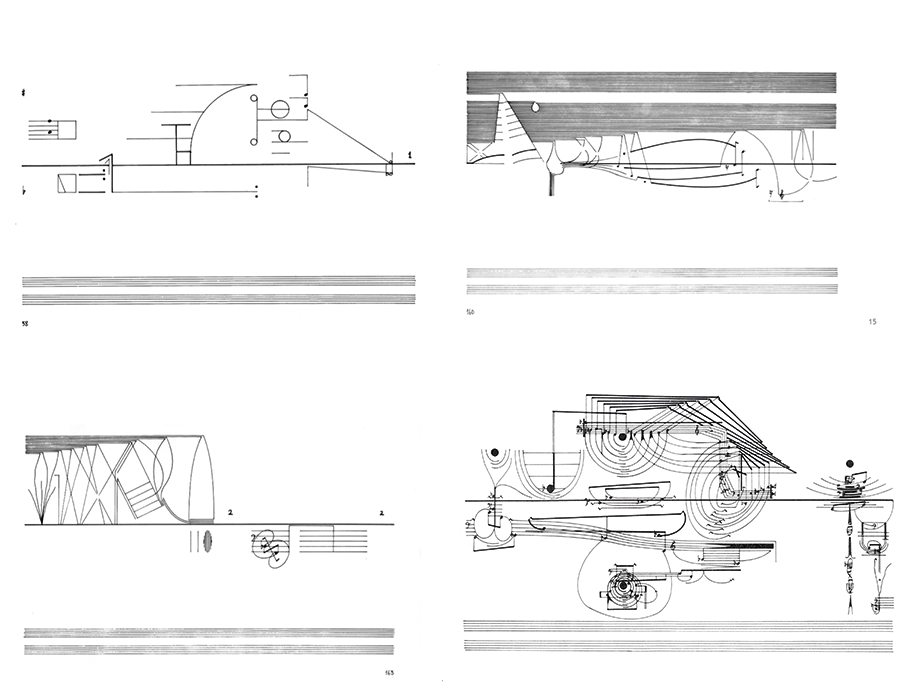

Le principe de composition de cet opéra est inspiré, explique Franck Leibovici dans le libretto de la pièce, des techniques d’écriture de Cornelius Cardew. Le compositeur anglais, co-fondateur en 1969 de l’ensemble expérimental « The Scratch Orchestra » – qui déclara un jour, provocateur, n’avoir « jamais vu un opéra de Wagner » – est connu pour ses partitions graphiques, dont toutes les dimensions se déploient en particulier le long des 193 pages de Treatise (1963-1967). Chez Cardew la forme graphique constitue un moyen de transformer la conception de la musique, à travers notamment la démocratisation de sa lecture et de son interprétation.

Cornelius Cardew, extraits de Treatise, 1963-1967.

Michael Parsons, « The Scratch Orchestra and Visual Arts », Leonardo Music Journal, Vol. 11, 2001, p. 8.Michael Parsons fait remarquer que cet opéra constitue un tournant dans le rapport entre musique et politique au sein du Scratch Orchestra, dans la mesure où Cardew délaissera ensuite de plus en plus l’expérimentation graphique au profit d’un travail « d’agitprop » plus direct. La « situation opératique », pourrait-on dire avec les mots de Parsons, se serait alors simplifiée (et peut-être appauvrie).

Cette question était essentielle pour Cardew et présida notamment à la composition du « Scratch opera » Sweet FA (1971-1972), qui décrit des conflits avec les forces de l’ordre provoqués par certaines prestations du Scratch Orchestra. Michael Parsons, autre membre fondateur de l’ensemble, utilise l’expression de « situation opératique » (operatic situation) pour décrire le potentiel musical et politique des partitions graphiques de cette époque.

Un coup de dés jamais n’abolira l’opéra

Depuis le Coup de dés de Mallarmé jusqu’à la « poésie visuelle », une logique de désémiotisation du langage a en effet traversé l’art pour réindexer les formes symboliques à des situations spatiales, matérielles et dynamiques. La « situation opératique » créée par une partition graphique dont les systèmes conventionnels de notation tendent à disparaître, relève de ce processus et réoriente nettement le sens que nous devons donner au mot « opéra » dans le cadre de la musique expérimentale et de son héritage auprès de plasticiens contemporains. La scène du grand œuvre lyrique accomplissant la totalisation des arts voit en effet ses paramètres modifiés :

l’art total se mue en un format permettant sur un plan local d’opérer des connexions, des conductions, des transfert, des traductions et autres opérations transversales. Le champ sémantique de l’œuvre et les prérogatives formelles de l’Esthétique qui s’y affirment paraissent ainsi percolés depuis son fond étymologique par l’idée d’opération et les connotations pragmatiques qui s’y rattachent.

C’est à partir de ces basculements que l’opéra de Franck Leibovici doit être envisagé. Pour l’artiste, choisir le terme d’opéra relève d’une stratégie qui permet non pas de prendre parti dans les débats historiques sur les privilèges de la musique ou de la poésie (question qui anime l’évolution de l’opéra depuis ses origines) mais de revendiquer une position entre poésie contemporaine et arts visuels. Cela lui permet de développer un travail spécifique sur ce qu’il nomme un « document poétique » et qu’il définit comme un :

Franck Leibovici, Des documents poétiques, al dante/Questions théoriques, Paris, 2007, p. 58

Le matériau en question dans le powell opera est donc le powerpoint et le discours de Powell, retraité selon des modalités précisées dans le libretto, qui fournit un ensemble d’éléments textuels et visuels constituant autant la partition que la description et même l’analyse des séquences du mini opéra. En l’occurrence, « l’ouverture » de l’opéra tient dans un jeu de démontage et de redistribution d’éléments extraits du discours de Powell, selon la partition ci-dessous.

On voit que l’enjeu d’une telle pièce réside dans la création d’une situation de destitution d’un discours qui cherchait à se légitimer performativement dans la mise en scène publique d’une exposition de vérités factuelles. C’est avant tout par les moyens de la mise en espace et en acte, publiquement, que le chœur répond à Powell. Il ne répond pas à travers une contre-expertise ni une contestation de fond ou de forme, il répète Powell, déployant lentement – « rien ne presse » – des mots du discours d’autorité, en les allongeant jusqu’au bout du souffle, marchant avec, et cherchant d’un point d’énonciation à l’autre, d’un corps à l’autre, des rapports dynamiques improvisés, des synchronies, des accords de tonalité.

Dans un échange à propos de ce texte, Franck Leibovici précise en ces termes l’opération politique en jeu dans le « powell opera ». Il s’agit, écrit-il « d’une tentative de montrer qu’un mode de composition peut servir d’outil de redescription d’un matériau. Ici, le protocole permet de redistribuer des paroles, mais aussi de constituer un collectif fondé, non pas sur des positions, des fonctions ou des rôles, mais sur le passage de relais des sons (reprise d’un son d’un chanteur à l’autre, et passage d’un répertoire de sons au départ à base large – un son par chanteur – pour arriver à un son unique, puis au silence). Tout le monde occupe à un moment la position des autres, ou plutôt, prend en charge les sons des autres. donc, la partition porte autant sur le contenu que sur les modes d’assemblée (ou d’assembler) ».

C’est une communauté locale et provisoire qui se construit dans le lieu des non-dits du mensonge d’état, dans l’espace de jeu non totalement déterminé qui s’ouvre lorsque, face au discours, les conditions performatives de l’acte de langage sont ramenées aux conditions performantielles de la présence, de la voix, du geste. Qu’est-ce au fond que le « lieu adéquat » que le chanteur doit trouver en même temps que cette note qu’il cherche de proche en proche dans sa digne incompétence de non-musicien ? Le point où se tenir debout, qui est aussi ce point où l’on tient la note comme on tient parole, engageant dans l’espace sonore comme une promesse d’ouverture de nouveaux théâtres d’opérations symboliques et politiques.

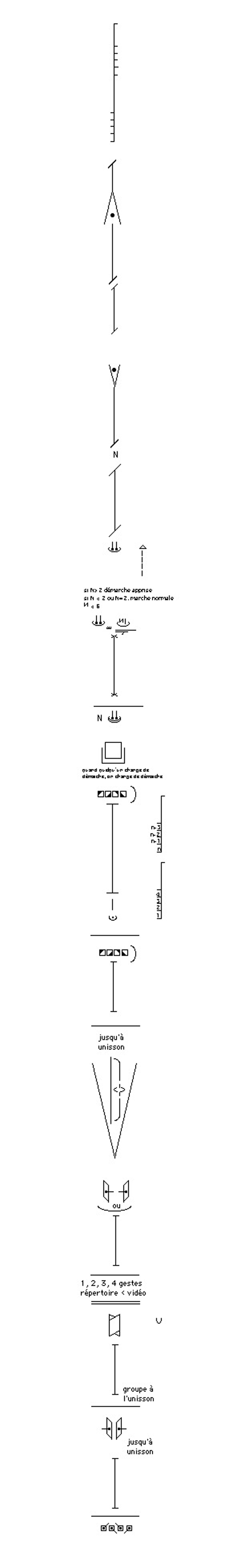

Extraits de Low intensity conflicts – un mini opéra pour non musiciens

■ Séquence n°4, messages to bricklane est la traduction d’une vidéo d’entraînement militaire en notation laban.

■ Séquence n°5, the fat moments (la pédagogie) est la mise en carte d’une conversation fondée sur les objets, documents, meubles qui structurent l’espace de l’installation/exposition. Cette séquence fonctionne donc comme une conversation piece, nourrie par les matériaux sources qui la compose – des manuels de formation au combat issus de différentes zones de conflit dans le monde.

■ Séquence n°7, the papers, est tirée des rapports déclassifiés par l’ucla (union civil liberties association), d’une part, et wikileaks, d’autre part.

■ Séquence n°9, p.a.n.d.a., est une sonification de mapping, où des dépêches d’agence reuters se voient transformer en événements sonores, au moyen du logiciel cataRT (diemo schwartz, ircam).

■ La partition de la Séquence n°10, karesansui prend la forme d’un jardin japonais, dans lequel la disposition des pierres, leur taille, leur aspect sont autant d’indications à l’attention des interprètes. Un jardin japonais étant un microcosme résumant le monde à partir de plusieurs perspectives, cette ultime séquence renferme également les différents volets de l’opéra.

© Hervé Véronèse / Mnam-Centre Pompidou, 2016