Entretien avec une artiste qui fait « pousser » ses images : une transcription des connaissances photographiques vers le domaine biologique et vice versa.

Lia, quel est le point de départ de ton travail ?

À la base, je suis photographe et vidéaste, plutôt orientée vers le genre documentaire. Cette pratique “de terrain” a toujours été un moyen d’expérimenter formellement l’image, mais c’est aussi un dispositif d’observation qui nourrit une réflexion sur les évolutions de ces deux médiums. Les images font partie de nos vies. Elles en suivent le rythme. Dans ce contexte, peut-on encore considérer les photographies comme des “images fixes” ? Le réseau web ne les rend-il pas mobiles, variables , éphémères ? Je suis ainsi partie du postulat que l’image serait devenue “vivante” et que sa forme nécessitait d’être redéfinie comme un organisme vivant.

D’autre part, ma rencontre avec la photographie relève d’une double expérience physique : s’enfermer dans un labo photo et tenter de comprendre la relation entre la lumière et l’image obtenue… Le système optique du prisme ou de la lentille permettent de déceler les propriétés de la lumière, lorsqu’ils diffractent un rayon invisible et révèlent le visible. Chaque forme qui se matérialise sur le papier porte la marque d’une circulation lumineuse active entre notre œil et ce qui nous entoure. Lorsqu’on maquille une image, on a le sentiment d’intervenir dans ce flux et de manipuler la matière lumineuse, c’est magique ! Avec le numérique, on ne comprend plus comment se créent les images. J’avais donc aussi ce désir de rétablir un lien tangible, “physique” entre lumière et image.

Et pourquoi les algues ?

Je cherchais un capteur capable de matérialiser ces phénomènes lumineux, un capteur vivant. Au début, j’étais partie sur des cellules végétales, des chlorelles, qui sont fixes. Mon idée était de faire pousser des images et qu’elles se développent véritablement. J’ai commencé à expérimenter ces algues en inoculant des boites de Pétri et en essayant de faire apparaître des images avec un négatif posé par contact. Ça ne marchait pas très bien. J’obtenais de vagues formes floues, pas vraiment des images. En plus, ces algues sont particulièrement sujettes aux contaminations. C’était donc très compliqué de travailler avec celles-ci.

Mon idée était de faire pousser des images.

Ensuite, je me suis penchée du côté des cyanobactéries, premières formes de bactéries capables de réaliser la photosynthèse et qui demandent moins de lumière. Elles sont aussi très fragiles, surtout dans les conditions extrêmes auxquelles je les soumets. J’en suis finalement arrivée aux microalgues, avec lesquelles je travaille aujourd’hui encore, qui sont de vrais petits capteurs en mouvement. Ces algues possèdent à la fois des caractéristiques du végétal et de l’animal. On dirait de petits animaux, mais elles sont aussi capable de produire un joli vert caractéristique des chlorophylles a et b.

Comment les impressionnes-tu ?

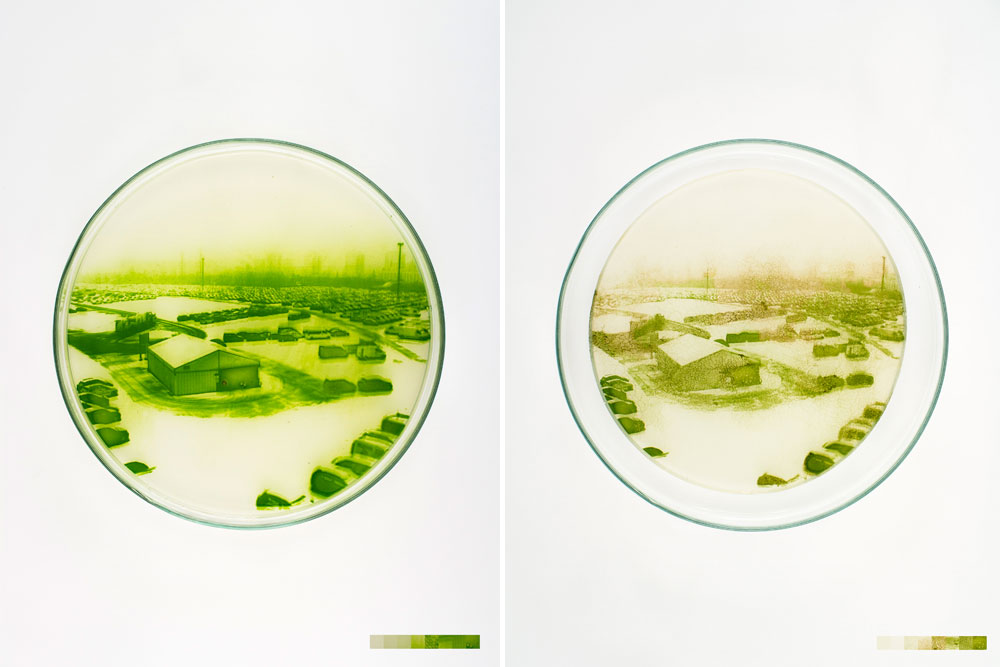

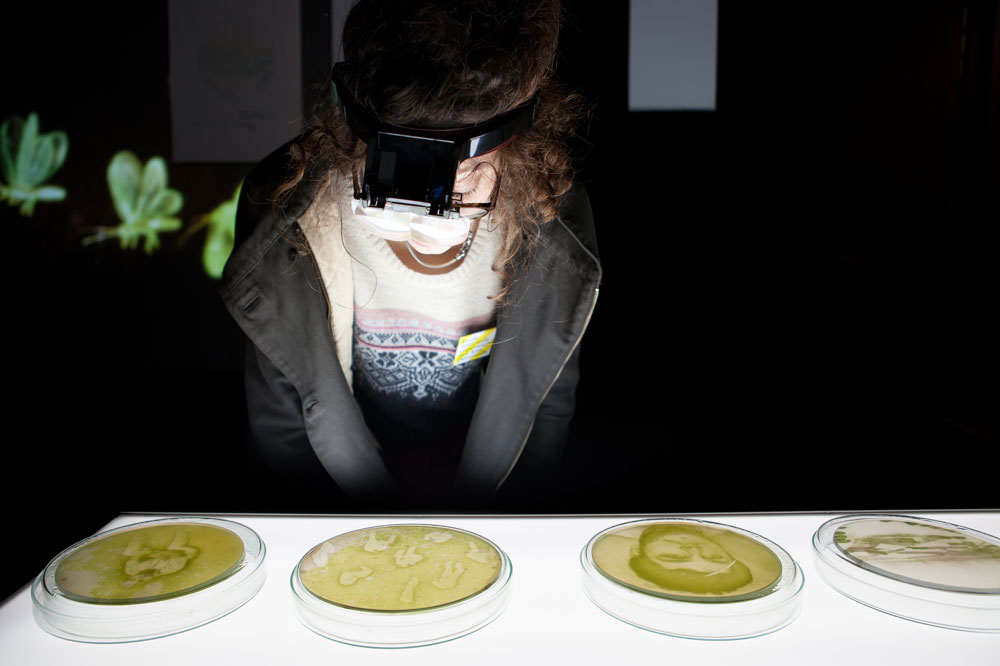

Je les expose dans un milieu chimique spécial. Elles s’adaptent à la lumière, puis se concentrent. Chaque cellule est minuscule, presque invisible à l’oeil nu mais, placées les unes à côté des autres, elles créent des aplats de matière. Les « noirs » de l’image correspondent aux plus fortes densités de cellules. C’est comme du pointillisme ! Chaque cellule correspond à un grain, aussi fin que le grain argentique, quelques microns seulement.

Et, en utilisant la terminologie de la photo argentique, pour les « fixer » ?

Ça, c’est une longue histoire que malheureusement je ne peux pas révéler. Je vais d’abord signer mon brevet d’invention ! Mais, oui, la difficulté se trouve bien là. Cela a toujours été un problème majeur dans l’invention de la photographie. On sait former des images depuis Aristote ! Le problème, c’est la fixation. En réalité, on ne peut pas vraiment fixer une image, qu’il s’agisse du support argentique ou jet d’encre. Même nos images numériques ne sont jamais à l’abri d’un dysfonctionnement informatique ! C’est justement cela qui m’intéresse : montrer que malgré nos efforts, l’image a un temps de vie limité. C’est une forme changeante.

Après que tu les aies plus ou moins fixées, les algues sont toujours en vie ?

Elles sont fixées sur un milieu nutritif, elles continuent donc à puiser ce dont elles ont besoin autour d’elles, mais elles ne peuvent plus se déplacer... Elles sont en quelque sorte piégées. Après, il y a forcément des évolutions, propres au vivant. Les images qui ont été exposées au 104 ont presque un an. Certaines se sont maintenues, d’autres ont épuisé tout le milieu nutritif, formant ainsi une fine pellicule. Cela ressemble d’ailleurs un peu à un négatif ! Les contaminations bactériennes et les champignons qui se sont développés à la surface de certaines images ont parfois fait bouger les cellules. Tous ces évènements font partie de la vie de l’image.

Le parallèle que tu établis avec la photographie argentique est vraiment intéressant : tout concorde !

Oui et non. Les similitudes entre photographie et photosynthèse existent, mais leurs fonctionnements sont très différents. La réactivité des microalgues à la lumière est plus proche de celle de notre œil que de celle des sels d’argents. Il a fallu appliquer de nouvelles recettes et imaginer une transcription de mes connaissances photographiques dans le domaine biologique. Avec ce projet, j’ai parcouru les différentes étapes de l’invention photographique, sans oublier les impasses ! Une expérience concluante pouvait ne plus marcher le lendemain. Lorsqu’on cherche il faut assumer d’être continuellement dans le doute. C’est une quête paradoxale : on avance dans l’espoir de contrôler un système qui par nature nous échappera toujours, ou qui appellera de nouvelles questions...

En ce sens, le travail d’un scientifique et d’un artiste se retrouvent sur bien des choses. C’est l’angle d’attaque et le but qui diffèrent. Je suis par contre convaincue qu’une rencontre des deux points de vue est capable de créer de nouvelles perspectives !

Tu t’es donc fait aider ? À partir d’un moment, certaines choses t’ont échappée et tu as dû te faire épauler ?

Oui ! Au début, j’avais monté un laboratoire chez moi. Avec des cultures achetées chez un fournisseur scolaire, des néons, des dispositifs optiques. Mon appartement était devenu un atelier d’un genre particulier.... comme je ne pouvais pas vivre constamment en conditions stériles, j’obtenais souvent des contaminations.

Il m’est vite devenu indispensable de collaborer avec un scientifique. J’ai d’abord pensé à un étudiant en biologie intéressé par le projet, qui m’aurait donné un coup de main, montré les manipulations de base. J’ai démarché un grand nombre de personnes qui étudient les microalgues à Paris, notamment Muriel Gugger qui s’occupe de la collection des cyanobactéries à l’Institut Pasteur. J’ai aussi été conseillée par Mme Rippka ancienne biologiste internationalement reconnue, qui a même une souche à son nom ! Mais la plupart d’entre eux n’avaient pas le temps de suivre ce projet au quotidien.

Après les aiguillages de l’Institut Curie et de l’ENS, je suis finalement tombée sur la perle rare, Claude Yéprémian, avec qui je continue de travailler aujourd’hui.

De quelle institution dépend-il ?

Il travaille au Muséum d’Histoire Naturelle, au Département cyanobactéries/cyanotoxines et Environnement dirigé par Cécile Bernard.

Il est aussi responsable de l’Algothèque, une des rares collections vivantes contenant plusieurs centaines de microalgues. Depuis décembre 2010, nous avons expérimenté beaucoup de souches, différents cocktails de milieux de cultures, des techniques de fixation des plus incongrues... Une véritable collaboration. Claude proposait les solutions de biologiste, j’imaginais les solutions de photographe. D’un côté, mettre plus de lumière, de l’autre, ne pas mettre en danger les algues. Tout n’était que compromis.

Comment s’y retrouvait-il dans ta recherche ? Cela l’a-t-il fait avancer ?

Je pense qu’au début, il était intrigué à l’idée de donner une dimension artistique à son sujet d’étude ! Mais c’est surtout mon acharnement et le travail d’expérimentation sur la réactivité des microalgues à la lumière qui l’ont séduit. C’est un terrain d’étude finalement assez peu évoqué dans les ouvrages scientifiques. Mes algae-graphies présentent des d’échantillons de lumières passant par toute la palette des gris. En analysant les images, on a pu découvrir certaines caractéristiques méconnues et en vérifier d’autres avec plus de précisions. Cette recherche peut être porteuse lorsqu’il s’agit de produire du bio-carburant ou un complément alimentaire...

Par ailleurs, quid du référent, du sujet de tes algae-graphies ? Tes clichés sont assez diversifiés au final…

C’est un procédé qui retrace l’histoire de la photographie. J’avais envie de revenir sur des thèmes génériques qui ont marqué cette invention. Mais en même temps, je ne voulais pas que ce soit des images trop référencées, le sujet est donc volontairement ouvert. On peut aussi se raconter sa propre histoire, sans connaître Hippolyte Bayard.

Après, il y a une autre raison, plus technique : j’avais besoin de tester le procédé sur différents types d’images, différents contrastes, pour voir si on pouvait obtenir un piqué par exemple. Il y a des subtilités très intéressantes. On n’obtient pas que des noirs ou des blancs, mais de beaux gris. C’est ce qui m’a le plus surprise dans le résultat de d’expérience.

Et si tu places ces algues directement dans le milieu naturel ? Je pense à la technique du sténopé…

Dans la nature, les algues n’existent pas à de telle concentrations. Mais j’ai testé au début de l’année la camera obscura (version un peu plus évoluée et lumineuse que le sténopé), parce que je voulais me débarrasser du système de projection. Mon idée était vraiment d’avoir des systèmes autonomes, c’est-à-dire de pouvoir créer à la fois l’appareil photo et le système de tirage.

Ce qui aurait été revenir aux origines de la photo, là encore ?

Oui, cela aurait été idéal. Mais les algues que j’utilise sont très gourmandes en lumière et un sténopé offre quarante fois moins de lumière qu’un agrandisseur. Les temps de pose sont déjà très longs avec le procédé actuel : il me faut quatre jours pour fixer une image. Pour la former, c’est plus rapide, environ vingt minutes. Il faut s’imaginer que les algues font des kilomètres pour se déplacer jusqu’aux zones de lumière ! Quand on les voit bouger sur le microscope, elles semblent aller très vite. En réalité, elles ont besoin de temps pour se mettre en place. Avec le sténopé, j’ai eu un autre problème. Comme la lumière naturelle n’est pas fixe, elles étaient constamment perdues : je leur demandais de s’adapter à des conditions lumineuses qui changeaient en permanence. Le temps qu’elles arrivent à un endroit, il n’y avait déjà plus de lumière… Mais je compte poursuivre mes recherches sur le sujet durant mes vacations au MNHN.

Tu avais déjà une expérience dans ce domaine-là ?

Pas du tout, juste quelques souvenirs du lycée. Je me suis surtout beaucoup documentée durant mon année de diplôme à l’ENSAD ! Pour le moment, c’est un petit boulot qui m’aide à poursuivre mes recherches tout en restant proche de mon sujet et en continuant à apprendre. Je travaille au Muséum en tant qu’assistante de labo. Je fais du repiquage, j’isole des souches. On fait aussi des amplifications d’ADN pour étudier certains fragments responsables de la toxicité… Il y a pire comme job !

Mais côté photo, vers quoi te diriges-tu maintenant ?

Je cherche des résidences et des structures de productions pour mes nouveaux projets, à la fois du coté des institutions scientifiques et artistiques. Pour le moment, je me suis contentée de mettre au point une technique, tout reste encore à faire ! Les idées de collaborations et les axes de recherches ne manquent pas.

Justement, que penses-tu de tous ces mixes art/science très en vogue actuellement ?

Je suis assez sceptique ! L’artiste utilise bien souvent la science comme un faire-valoir pour produire des images séduisantes. Il est rare qu’il expérimente ou cherche à comprendre les matériaux qu’il exploite. L’aspect scientifique est souvent mis de coté ou devient un argumentaire de vente pour des pièces “tendance”. On est très loin d’une d’une alchimie science-art, on passe même complètement à côté. Si cet effet de mode ne construit rien et à court terme, il épuisera le public.

Cependant toutes ces démarches n’ont pas cette ambition mercantile : Artsciencefactory par exemple, est une plate-forme de rencontres entre artistes et scientifiques qui laisse présager des projets beaucoup plus porteurs. Le projet open lab montré lors de l’exposition “Invisible et insaisissable” à Enghien-les-bains a permis à des chimistes et des plasticiens de travailler ensemble sur des modifications de la matière. Les deux aspects semblaient être réellement représentés.

Je crois que cette mixité art-science ne peut se faire qu’autour d’un désir de recherche partagé par les deux domaines, peut-être celui de repousser les limites de la représentation du monde tel qu’on le connaît, que ce soit par le biais de la science ou de l’art.

—

POUR ALLER PLUS LOIN : Liagiraud.com